九州・・・馬鹿ども地獄を見る!?

いろんないきさつがありまして、今年2008年の黄金週間は、愚妹と、彼女の愛車「ミラジーノ」に乗って九州を漫遊することになりました。

大まかなコースは、大阪〜フェリー〜新門司〜筑豊〜熊本〜裏耶馬〜別府〜フェリー〜大阪南港、てなかんじ。

いろんないきさつの結果、旅行が決まったのは十日ほど前。インターネットで調べても、やはり黄金週間、ほとんどの宿が満室。まず、泊まれるところから確保してそこからルートを決めました。空いていた数少ない宿は、熊本空港の近くと、大分の裏耶馬の民宿。そうそう、フェリーもぎりぎりで取れました。インターネットで見てみると、大阪から九州への便は全部×印。次の日も×。だめもとでその翌日阪九フェリーのホームページをみてみると、なんと2等寝台が3人分だけ空いているようす。状況は刻一刻と変わっている。この瞬間に埋まってしまうかもしれない。いかんいかん、ちゃんと確認しないと!はやる心を押さえてもう一度条件を確認し、予約ボタンをクリック。

オーケー。予約できました。ほっ。

五月二日。出発です。仕事を終えて・・・というかまだ残っているんだけど机の上にばんっと重ねて、後ろを振り返らずに職場を後にします。

泉大津で食料を仕入れ、愚妹と待ち合わせ。もう出航の一時間前を切っています。港であわてて乗船手続きをし、フェリーに乗り込みます。今日は「阪九フェリー」。

泉大津の夜景。ちとしょぼめ

早速、椅子とテーブルを確保し、弁当を広げます。

準備したワインはすぐになくなって・・・

翌朝、新門司入港。これは違う会社のフェリーですが・・・海上にいろんなフェリーが係留されています。早く門司についた便なんでしょう。

何せ漫遊ですから、どこへ行くかはっきり決めている訳ではありません。愚妹が炭鉱の遺物を見たいとのたまうので、こないだのスーパーカブツーリングで訪れた、田川を目指すことにしました。

途中で見かけたドラッグストア。なんというか、びっくりしました。

で、勝手知ったる?田川市石炭記念博物館。我が愚妹も博物館好きなので、2時間も展示を見ました。私は、こないだ見逃していた展示を中心にじっくりと2時間。まさか一月後にまた来ることになろうとは夢にも思っていませんでしたが。

ここで前に気づかなかったものを見つけました。こないだ、この公園ではいろんな炭鉱節が流れていると書いたんですが、炭坑節を流している機械にはボタンが三つついていて、上の二つを押すと正調の炭鉱節やロック調の炭坑節が流れるようになってます。そこまではまあいいんですが、なんと一番下のボタンは、地中のマイクロフォンにつながっていて、こんな風に説明されています。ちょっと長いですが引用しますと、

「この炭鉱節発祥のモニュメントは旧産炭地地下の恵みで繁栄してきた田川市の労働歌のモニュメントとして、地下型音響作品となっており、音楽と会話を楽しむことができます。また石炭産業の発祥以来坑内労働で命を落とされた数万と言われている労働者の英霊に対して敬意感謝の気持ちを表すとともに、地中で永眠されている人々と現代人を結びつけるコミュニケーションツールとしています。」

えーっ!?一番下のボタンを押すと何が起こるんでしょう?「永眠されている方々」との「コミュニケーションツール」?亡くなった方への敬意は分かるんですが、なんだか恐ろしいじゃないですか。

ぽちっ。ボタンを押してみます。・・・

何にも起こりません。ほっ。「会話を楽し」むことになったらどうしようと内心恐れていたんで・・・。

前回改修中だった煙突。

すでに昼近く。これから熊本へ向かうことにします。熊本でぜひ見たいものは、五高記念館。旧制第五高等学校の学舎が熊本大学の構内に保存されているんです。しかしやはり黄金週間。要所要所で車は数珠つなぎ。五校記念館はどうやら3時半には受付が終了してしまいます。ナビが告げる到着予想時間は、渋滞にかかるたび3時半を過ぎ、車が流れ始めると少しだけ戻る・・・の繰り返し。でも時間が経つにつれじりじりと予想時間は遅くなっていきます。3時50分。ディスプレイの数字は冷たくそう告げます。

鳥栖までののどかな田園風景。麦畑とレンゲソウ。でも実は渋滞中。

もう無理か。鳥栖から高速道路。

やっと高速に!

一向に到着予想時間は変わりません。しかし、よくよくナビをチェックすると、料金をけちって高速の降り口を遠くに設定していたんでした(笑)。それを熊本インターに直して検索し直しますと・・・おお3時20分!に到着。

車を停め、急ぎます。ちょうど30分。息せききって建物に向かっていき、入り口が見えたのと、片方の扉がゆっくり閉じていくのが同時。あいやあっ!(中国人風)もう一方の扉も動き始めます・・・と、扉を閉めている係の人と目が合います。ふと扉の動きが止まったので、ぺこりと頭を下げて。

必死の形相が哀れに思えたんでしょう、どうぞ、と快く中へ招じ入れてもらえました。

やっとのことでたどり着きました。

第五高等学校からは池田勇人や佐藤栄作などの政治家、万葉集の研究で有名な犬養孝などを輩出しています。小泉八雲や夏目漱石が教えたことでも有名ですね。まあ、一高から八高まで、番号で呼ばれたナンバースクールは日本のエリートですからたくさんの有名人が学んだのもうなずけます。

で、五高生・・・

展示してあったパネルより2枚。マントを着た高校生が寮へ帰っていきます。

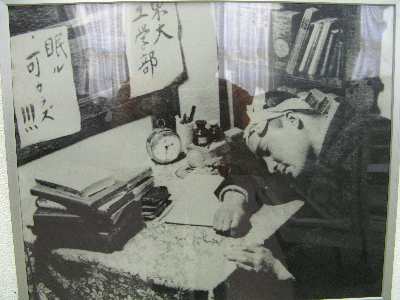

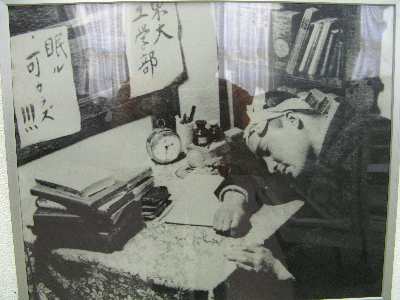

眠る可カラズ!!!

犬養孝さんの若いころの写真も展示してありました。一目で文学青年と分かるような風貌(笑)。

擦り減ってへこんだ階段。

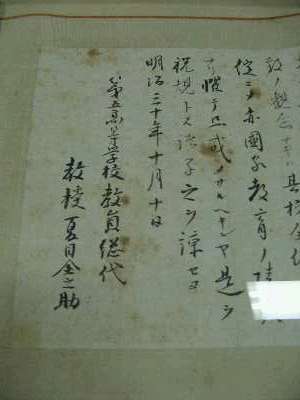

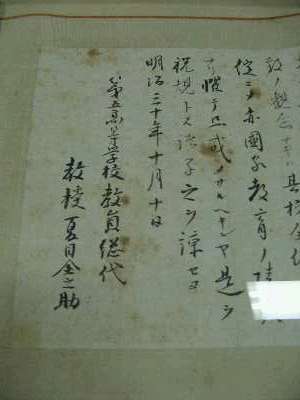

夏目漱石が教員代表として読んだ記念式典の祝辞や、夏目漱石が出題した英語の試験問題なんかも展示されています。漱石といえば坊ちゃんの松山が有名ですが、あちらが一年間だけ中学(旧制)の教員だったのに対し、こっちは旧制高校教授で、7年間教えていたので熊本の方がずっと名実ともに長いんですね。しかも展示によると、教えるだけではなく事務的な仕事もうまくこなしていたそうです。

漱石出題の英語の試験、そして式辞。達筆です。

階段の踊り場から外を見る。

当時の教室を再現。机はいすとくっついていて、とても窮屈。日本人の体型が変わっているということか。ちゃんとインク壷とペンを置くためのくぼみが取ってあります。後ろにも黒板があって、問題を当てられた学生は黒板にかき切れなくなると、床にまではみ出して書いたらしい。なんとも旧制高校の大らかさが感じられるエピソードです。しかめ面した教授が、背をこごめて床を見ながら添削している様子が目に浮かぶじゃありませんか。

熊本大学の正門(明治22)。これも重要文化財です。そして、工学部の研究資料館(旧機械実験工場 明治42年)や、事務局(旧熊本工業学校本館 大正14年)もやはり文化財。五高記念館へは熊本大学のキャンパスを通って行きますが、キャンパスはとても落ち着いた雰囲気です。いいですねえ。こんな環境で勉強できて。

上のパネルでマントの五高生が入っていっていたのと同じ門です。

工学部研究資料館

事務局

そして大学を出たところにある、熊本大学YMCA花陵会館。

中で灯っている電球が印象的。まだ現役で使われています。

今日の宿は市内から車で30分あまり、菊池郡菊陽町、駅で言うと三里木というところにあるホテル。CANDEO HOTEL。安いんですが、新しくてとても気持ちのいいところでした。今回泊まった部屋には「最高級」のマッサージチェアが備え付けてあって、使い放題。最近のマッサージチェアはばかにできませんねえ。気持ちよくって何度も使いましたよ。そうそう、夕食。近くの居酒屋を捜して街を歩き、見つけた店。活魚料理 せんだい。

落ち着いた雰囲気の店。地元の人手にぎわっていました。

熊本に来たらこれは外せません。馬刺し。からしレンコン。そしてこの店のオリジナル、馬のニンニク焼き。雰囲気もいいし、料理もうまい。特に馬刺しってこんなにふくよかな味だったのかとひざをうつ私です。

そして飲んだお酒。熊本の地酒「美少年」なんですが、ここで飲めるのは、ひと味違う「天覧美少年」。皇太子の熊本訪問に際して、食中酒として作られたそう。いくつかの吟醸酒をブレンドしてあるらしいですがあっさりしていて、しかも深みのあるすばらしいお酒。ぐんぐんいきました。うまい酒にうまい料理で二人ともいい気分です。すばらしい店を見つけたもんです。

はは、こりゃうまいわ。

闇夜に屹立するCANDEOホテル。

さて一夜明けてのろのろと遅い朝食を取り・・・

一路阿蘇を目指します。

ナビは一番近い道を教えますが、国道でおもしろくないから、南の方を回って近づきます。熊本空港の地下を潜って、県道206号線から県道28号線。

車はやはりというべきか、多いですよ。

南阿蘇駐車場(外輪山)より阿蘇を望む。

考えてみると、阿蘇のカルデラってものすごい大きさなんですね。その中に町もあれば駅もたくさんあります。こんな巨大な穴を作ってしまうような噴火は、想像しただけでも恐ろしい。有史以来そんな巨大噴火は起こっていないらしいですが・・・。

そんなことを考えながら車は雄大なカルデラの中に入って行きます。

とても気持ちのい景色が続きます。ふと、「白川水源」の標識発見。そっちの方へ吸い込まれるように行ってみます。

知らなかったのは私だけなのか、いくつかある駐車場は満車。やっと空いている場所を見つけて、ぞろぞろ土産物やの間を行列していくと・・・関所があって管理費用になるのでしょう100円を払います。目の前には広い水汲み場。そこにひしゃくをもって群がる人々。水汲み場です。何しろ毎秒60トンもの水がわき出しているそうなので、この程度汲んだくらいではなんともありません。

その奥に源流はありました。底の砂が舞い上がって水が涌き出ているのがわかります。

あまりにも澄みきった水。木々の陰が映っていなければ、その存在を捉えることすら難しい。

話は急展開して、ここの土産ものやで桐の下駄購入。お見苦しいですが(笑)。なにしろ職場から直行したので靴だけが際立って変だったんです。

さっそく履き替えてみる。

でも、極端から極端に変わっただけでやっぱし変でした。

草千里到着。

そして有名らしいソフトクリームと馬串。

ソフトクリームはとてもいい味ですが、いくつかある店が我こそ一番と宣伝しています。馬串は・・・まあそこそこです。昨日あまりにもおいしいのを食べたので。

阿蘇の山頂方面は車がじゅずつなぎ。これじゃあいつになったら着けるのか分かったものじゃありません。

我々一行はそっちへは行かずに、内牧温泉を経由して今日の宿泊地耶馬渓へ向かいます。分かりにくい場所にある民宿らしいので、日のあるうちにと、きれいな景色なんかもすっとばして一路北を目指します。愚妹は、馬の写真が撮れなかったとぷりぷり(笑)。

なんとか明るいうちに到着。本当に分かりにくい場所でした。耶馬渓と言ってもいろんな耶馬渓があって、こちらは裏耶馬といい、有名な耶馬渓からはかなり離れています。回りに民家はない、一軒宿。静かです。

ここの温泉。飲んでみると、かすかに甘みがあってまるい味。自由に形の変わる柔らかい固まりを飲み込んでいるような心地よさ。非常においしいお湯でした。

ここは料理が自慢の宿らしく、豪勢に皿が運ばれてきます。

アマゴは骨まで全部食べられるほど柔らく揚げられており、これに鯉のあらい、そして、サービスで鹿刺しまで。

え?お気づきでしたか。昨日は馬刺しで今日は鹿刺し。図らずも「馬鹿」じゃないですか。

さあ、馬鹿の兄と妹は山の味を堪能しながら夜は更けていきます。おかみさんも明るくていい感じ。リピーターが多いのもうなずけます。

そして、朝食がまったくおかしいものでした。いや、内容ではなくて状況です。朝食は広間で宿泊客が一斉に取るんですが、ちょっと遅れて行った我々一行を待ち受けていたのは、なぞの静寂が支配する空間。家族連れと、あとは親に内緒で旅行している学生とおぼしき若いカップル、それに一組の夫婦。みんなテーブルに向かい合わせになって座り、物をかむ音と食器がすれる音以外なんにもしません。カップルと夫婦の間に、愚妹と向かい合わせに座ります。自分はべらべらしゃべる方ではありませんが、この粛々と食物を口の運ぶ儀式がおかしくて仕方がありません。妹と目が会うとぐわっはははと爆笑してしまいそうだったので、決して顔を合わせる事なくこの儀式に参加致しましたよ。

なぜさっき親に内緒で・・・と推測したかというと、ここは携帯がつながらない場所なんですよ。ちょうど食事の前にそのことでもめているカップルを愚妹が目撃していたんですね。女の子が「ばれたらどうしよう」ってね(笑)。おおかた女友達の所に泊まりに行くとかなんとか言って出てきたんじゃないんですか。だから、余計に食事の場では暗かったのかも知れません。旅に事故はつきものです。用心、用心。

さて、ここもみんな出払ってしまってからのこのこ出掛けます。ここまできたんだから、青の洞門は外せないでしょう。

こんな切り立った岩が連続する場所に、越後出身の禅海和尚が、のみを振るい30数年、最初はばかにしていた村人たちも心を動かされ、ついに安全に通行できるトンネルができあがったのでした。

こんな感じの絶壁が川にすとんと落ち込んでいるので、この川に板を並べたりして通っていたそうです。

そして、とうとう開通。今では、車が通れるように広げてありますが、手掘りの部分も残っていて・・・

こんな感じです。ちなみにほとんどの部分は・・・

こんな感じに掘り広げられています。それでも車は3分間交代の一方通行です。

付近は奇岩の連続。

そして、近所にある、大正時代に架橋された橋。オランダ橋という通称を持つ、羅漢寺橋。

ここからフェリー乗り場、別府を目指します。選んだ道はまたまた国道500号線。こないだカブ君と走って気持ちよかったので・・・・。

カブ君と頭痛をこらえて休息した道の駅耶馬トピアで昼食。

ここは蕎麦がうまい。

近くで獲れたんでしょうか、クマの剥製。変な顔なんでぱちり。

とりあえず別府を目指していると・・・なんだなんだ?「地獄極楽こっち」の看板。何だか分からないけど、面白いにおいがぷんぷん。即座にハンドルを切ってそちらへ向かいます。

興味をそそられますよ。

これは・・・・面白すぎる。暗い洞窟にはいると・・・閻魔さまと両側には妙にかわいい牛頭馬頭(ごずめず)が。そして人間の首が晒されていて・・・・閻魔さまの裁定「お前ら地獄行きじゃあっ!」

牛頭馬頭に引き立てられて三途の川を渡った私たち、脱衣婆に着物をはぎ取られていよいよ地獄の苦しみ・・・。

また狭くて暗いトンネルを進むと・・・青鬼赤鬼血の池地獄。

狭い菩提坂を登ると

いろんな菩薩がお出迎え。ほっとする表情。

でも、まだまだおわりじゃなくて・・・

こんな垂直の一人がぎりぎり入れるような竪穴を、鎖を伝ってよじ登ると・・・

本当の極楽にたどり着けるしくみなんです。一番高いところには阿弥陀如来。とても見晴らしのいい丘にはたくさんの仏様。もっとも体の重い私は、現代人専用の極楽階段で上っていったので、ちょいとありがたみには欠けるかも。しばし極楽浄土にあそんだ馬鹿兄妹はのっそり娑婆に降りてきます。

江戸時代に庶民の教化用に作ったという手彫りの洞窟。楽しんでいただけたでしょうか。こんなに面白いのに、地図にもあまり載っていないようです。ああ、楽しかった。現代では電灯がともっていますが、江戸時代には真っ暗だったはずで、ろうそくの光にゆらゆらと地獄絵が浮かび上がる様子はさぞ恐ろしかったでしょう。

こんな楽しいところなのに、あまり知られていないようです。ぜひどうぞ。

さあ、どんどん別府に向かうと・・・今度は「東椎屋の瀧こっち」。自動的に車はそっちの脇道へ。

なんでも日本の滝百選に入っているとか。訪れる客は黄金週間でもそんなに多くはありません。観光バスが止まっていますが、それは韓国からの団体さんでした。韓国人のほうがこの辺には詳しいのかも。

細い道を川沿いに上っていくと、水に浸食されてぐねぐねと生き物のような形の河床。

その奥にとうとうと流れ落ちる滝。

滝の音が辺りにこだまして、でも静寂。余計な雑音が一切ありません。

さあ、もう別府です。一日の汗を温泉で流して船に乗ることにしましょう。国道沿いにある、明礬温泉に入ることにします。有名な湯ノ花取りの小屋が並んでいて、車もぎっしり。日本だけではなく、韓国や中国からもいっぱいお客さんが集まってきてます。

湯ノ花小屋。ハングルでも説明してあります。

ここで露天風呂。硫黄のにおいがする、にごり湯。ふういい気持ち。

フェリーはもう行きよりもごったがえしています。普段は椅子を置いておしゃべりするスペースにも蒲団がのべてあり、臨時の2等席。そのおかげで座るスペースが少なく、食事場所に苦労しました。船尾のだれもこないところに机をひとつ見つけ、ここで密かな宴会。

思わぬ場所に一等席です。人通りは全然ありません。ワインを空けながらこの旅最後の夜が更けていきます。写真は最後で初登場、私の愚妹。

さよなら九州

今回の地図

その他の旅へ戻る HOME