京のそぞろ歩き〜島原界隈・・・そしてインド料理RAJU

島原とは、江戸時代から明治にかけて栄えた花街で、島原の乱にちなんでつけられた地名だと言います。も少し詳しく言うと、花街が別の場所からここへ強制的に移されたんですが、その時の騒ぎが、当時起こったばかりの島原の乱を彷彿とさせるものだったため、いつしか島原とよばれるようになったのだとか。

我々一行は、日曜日の恒例ともなった、そぞろ歩きのターゲットをこの辺りに定めました。この付近には、行ってみたいインド料理屋もあるんです。その名はRAJU。京都周辺にいくつか店を開いているようで、以前たまたま入った山科の店がおいしかったので、こっちの方はどうかと機会をうかがっていた訳です。

写真 大宮五条で見かけた左官の専門学校。がんばってます。

バスに乗ること数十分、何回か乗り換えて大宮五条で下車。この五条通りに面して、目指すRAJUは建っています。

いろいろなカレーがありますが、私は、カシミールカレー(なんだか一番辛いやつみたい)、同居人はパラク・パニール(ホウレン草のカレー、インド風チーズ入り)。カシミールカレーは一番辛いらしく、「辛さ5ですがいいですかぁ?」と、インド人(らしき)ウエイター氏に念を押されます。先週の、「ベンガル湾」での恐怖が脳裏をかすめますが、激辛好きの私としては、ここで負けてはならじとばかりに、力強く首を縦にふります。ちょいと奮発、300円プラスして、ナン、サラダ、チャイがついたセットにします。

待つことしばし、深皿に入ったカレーが運ばれてきます。

左がカシミール。右がバラクパニール。

まずは自分のカシミールカレーを一さじ。一瞬の甘さの後クワーッっと口の中に辛さが広がり、辛さ5の面目躍如といったところ。ほんのりとした甘さとすっきりした超辛がうまく解け合って、ぐんぐんいけます。大きいナンをちぎってはつけ、ちぎってはつけ、もうとまりません。たしかにものすごく辛いのですが、後にひかない、すっきりした、としかいいようのない辛さです。なかには、ジャガイモがごろり、ぶつ切りのチキンがごろんと転がっています。同居人の頼んだパラクパニールもひ少し分けてもらいましたが、これも深くて味わい深いとてもすばらしい味です。

カウンターの向こうには、インド風の縦に長いカマドがしつらえられていて、ナンをそこで焼いている様子。

ほどなく食べ終わったころあいを見計らって、チャイが。そして、それが終わると、ヨーグルトにマンゴーが浮かんでいるデザートが出てきます。このマンゴー、完熟なんでしょうか、とろりととろけてとても甘い。今までのマンゴー感を打ち破るとまでは言いませんが、ヨーグルトの酸味と調和してこれまたいい。

この店がいたく気に入りました。

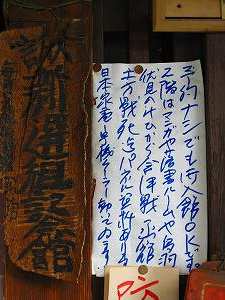

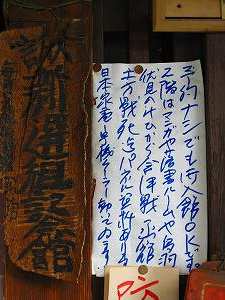

満腹になって、ご満悦のご両人、いよいよ島原漫遊へと出発です。ここはかの新選組のいた場所と近いため、新選組のメンバーも島原に集ったと言います。RAJUから島原へ行く道すがら、こんな家を発見。小さな家ですが、新選組の博物館らしい。なんかとても不思議。いったん通り過ぎたんですが、やっぱり気になって入ることに。でも、残念なことにとびらには錠が下りていて開きませんでした。

これを見たら入りたくなるでしょう?

そこから南へ歩くこと10分あまり。島原の大門と、その前にある柳が見えてきました。この大門は、慶応年間に立て直されたものらしいですが、町の中にいきなりこんな門があるとやはりびっくりしてしまいます。なお、樋口一葉のたけくらべにも出てくる、江戸は吉原の大門前の見返り柳は、ここの柳をまねて植えられたものだそうな。

.

右端は、中から見た大門。

ここ島原は明治以降は衰微していったらしく、今なお当時の風情を残す建物はあまりありません。角屋と輪違屋くらいかもしれません。なお、この門のきわに、表面の字が摩耗して読めなくなるくらい古めかしい石造りの水ためと、そのうえに、きれいに重ねられた水桶が置いてあります。これは、その昔島原で火事が起こった時に、大門がぴたりと閉ざされており、数多くの遊女たちが逃げられずに亡くなってしまったことがあってから、このようになったといいます。

水桶

さて輪違屋は今でも置屋としての営業をしている現役の店。置屋というのは、今で言うとコンパニオンを派遣する店とでもいいましょうか、舞妓や太夫を抱えている店。そしてここ島原にしかいない、(ということはここ和違屋にしかいない)太夫とはは普通の舞妓とは違って、いろいろな教養を身につけていることが必要らしい。そういう遊びの世界が今でもちゃんとあることが、なんだか不思議です。(不思議がるのは私だけかしらん?)

和違屋は、ところどころに輪が重ねてある独特の意匠をあしらって、写真のようにとても雰囲気ある建物です。瓦の細工もおもしろい。どういう意味だか分かりませんが、こちら側にみんな「高」の字が浮き出しています。端の方まで見渡すと、ずらりと並んだ「高」の字がリズムを作り出して心地いいですね。

この輪違屋から数分のところにある、角屋も、江戸時代の建築。ここは、サロン的な役割をはたした場所らしく、文人が集い、ここを中心とした俳諧の一派も生まれるくらいだったそうな。あの新撰組もここにはよく現れたといいます。現在は、「もてなしの博物館」として当時の物品を展示してあります。案内つきで一人1000円。今回は時間の関係でパス。

島原界隈を歩いていて見つけた、好みの風景。いくつか。

左 由緒ある地名。右前回に続いてまたまま鍾馗さん登場。

この辺りで有名なおかき屋

公園で見かけたカンナ。端っこにひっそりと咲いていました。

呉服問屋街←の先には、なにもありません。

どこかに置き忘れてきたような玄関。どんな方がすんでおられるのか。

帽子のようなものがかわいい二体のお地蔵さん。大切にされているようです。

あたりの風景いくつか。

レトロな看板。左の図柄はパソコンかと思いきやアイロンでした。

レトロな看板。左の図柄はパソコンかと思いきやアイロンでした。

このあと、京都駅近くまで歩きます。

七条通りにある、「富士ラビット」。大正時代の建築。その昔、バイクの「ラビット」を商っていたからこの名前らしい。今は、牛丼のチェーン店が入ってます。はめ込まれたステンドグラスがかわいい。取り壊されそうになったけど、いつの間にか重要文化財になったらしい。いいことです。ここ数年で、大正から昭和の建物がどんどん姿を消していく中、ここの目印であり続けてほしいものです。

富士ラビットのステンドグラスと、建物

昔は銀行だった建物の内装を新しくしたカフェ、セカンドハウス。七条通りに面しています。外はどっしりとした石作り。でも、中はモダン。自分の好みからいうと、も少し作られた当時の雰囲気が感じられる方がいいんですが、まあ、それはそれとして。結構繁盛していて、外国人観光客の姿もちらほら見えます。スパゲティなどメニューは多彩。歩き疲れた私は、ここでレモンスカッシュを一杯。濃くて疲れがふっとびます。

一息ついて、日が傾き始め、今日のそぞろあるきはそろそろおしまいのようです。

今日の地図 その1 島原

2枚の地図は、大宮通でつながっています。

京都そぞろ歩きに戻る HOME