洛北散歩・・・鷺森神社、赤山禅院・・・

京のそぞろ歩き、今回は、洛北の道をたどってみました。叡山電車修学院から東へ行くと、白川通りにぶつかります。この通りを越えてずんずん山の方にむかって歩いていくと、幾筋か交差する道がありますが、三つか四つ越えると、このあたりにはいろんな見所が並んでいる、南北の通りに出ます。ここからも少し南に行くと、宮本武蔵が吉岡亦七郎らと決闘したといわれている一乗寺下り松があったり、決闘の前にお参りしたという八大神社があったり、まあいろいろあるんです。しかし、それはまた別の話ということで。

今回のそぞろ歩きは、一乗寺の下り松をもちょっと北に行ったところから始まります。珍しく自転車で回ります。こんな古い道標が立っている道筋にいろいろ面白いところがあります。

この道はほんの数百メートル西に行くと車がばんばん通り、喧噪を極める白川通りだということを忘れさせてくれる道。土塀があったり、蔵があったり。さあ、いよいよ鷺森神社の参道です。この参道をずうっと登り切ります。あたりはだれもいません。私と例によって同居人の二人だけ。紅葉のシーズンになると、この参道が一斉に紅に埋め尽くされて、それはそれは美しい光景だというんですが、今は真夏とて訪れる人はほとんどありません。この近辺の産土神として、あがめられているお社。立派です。

そして、ときおり散歩の人が通り過ぎるだけで、蝉の鳴き声のなかに、静かに時は過ぎてゆきます。連日猛暑日なんですが、陰にはいるとずいぶん涼しい。風がここちよく体をなでていきます。昔、近くの修学院離宮にかかっていた橋を渡ると、曼殊院の方に行けます。ここもすばらしいお寺ですが、また別の機会に。そうそう、橋でした。この橋を渡ると、こけむした道が山の方に続いている。行ってみると、やはり小さなほこらがまつってあったり、あるいは、家畜の霊を弔う塚だったり。雑木の葉に遮られて日の光があまり届きません。上を見ると、そんな木々の葉に光が当たっているところがきらきら輝いてなんとも言いようのない色です。

苔むした道が。

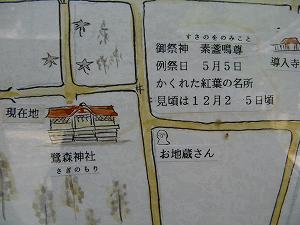

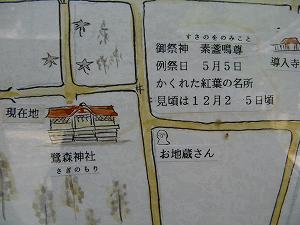

ときに、ここの宮司さんはとても器用な人と見受けられます。社務所には手作りのこんな地図。わかりやすくて、しかもかわいいです。京都市が神社の前に掲げている地図にもいろいろ工夫して書き加えや記号を追加しておられ、とても分かりよいものに仕上がっています。

境内に、こんな石が。八重垣と呼ばれているらしく、この石に手を触れてお祈りすると、悪縁を絶ちきり良縁をもたらすとか。ここは素戔嗚尊をおまつりしているので、その歌にちなんだ命名のようです。古事記には素戔嗚尊が詠んだこんな歌で出てきます。

八雲たつ出雲八重垣妻籠に八重垣つくるその八重垣を

八岐大蛇を退治した素戔嗚尊が、くしなだ姫と夫婦になり、出雲で新しい家を建てようと場所を探していると、須賀というところに着いた。「私の心はすがすがしいぞ」、とここに新居を建てたと言うんですね。そのときに雲がむくむくと湧き上がった。新居の垣根のように。こんな情景が頭の中に浮かんできます。ふと上を見上げると、やはりすかっと晴れ渡った夏空に雲がむくむくと沸き立っていますよ。

晩秋にはこの道が紅に。

ここの宮司さんの地図に従って、北を目指します。もう、車が通れるかどうかと言う細い道です。と、音羽川を渡ります。この上流に雲母坂(きららざか)があるんです。その昔、比叡山に向かうのに使った道。比叡からの僧兵もこの道を通って都に降りてきたんでしょう。親鸞もここを通ったと言われているようです。信長が新しく山中越えの道を開くまではここがメインルートだったとか。一度歩いたことがありますが、細くて急な坂です。名前からもっと雅な坂を連想していましたが、全然(笑)

ここの宮司さんの地図に従って、北を目指します。もう、車が通れるかどうかと言う細い道です。と、音羽川を渡ります。この上流に雲母坂(きららざか)があるんです。その昔、比叡山に向かうのに使った道。比叡からの僧兵もこの道を通って都に降りてきたんでしょう。親鸞もここを通ったと言われているようです。信長が新しく山中越えの道を開くまではここがメインルートだったとか。一度歩いたことがありますが、細くて急な坂です。名前からもっと雅な坂を連想していましたが、全然(笑)

さて、新しく開かれた山中越えはもうすこし南側で、今でも京都の北部から大津に抜けるには一番便利です。私も大津に行くときには山中越えで行きます。

さて、音羽川を越えるともう修学院離宮の敷地。ほら。ちょっと小さくて詠みにくいですが、「宮内庁 皇宮警察本部」の文字が。

修学院離宮の敷地を望む。

修学院離宮の敷地を望む。

ちょうど離宮の敷地と反対側に、かわいらしい門を見つけます。解脱山禅華院という臨済宗のお寺。中には、とても円満な表情の石仏が鎮座してらっしゃる。いい表情です。

一方の修学院離宮ですが、ここは基本的に事前に宮内庁に予約しないと中に入れてくれません。結構めんどうなんですよ。で行ったことありません。このへんのところは、もっと融通をきかせて欲しいと思うんですけどねえ。最近ではインターネットでも申し込みができるようになったようですが。それでも希望の四日前までに申し出なけりゃだめです。しかも日曜の参観はだめです。どうも私むきではないようです(笑)。

途中で見かけた風景。

修学院烏丸町の隣が室町。京都の街中にも烏丸通りや室町通りがあります。なにか関係があるのか。

さあ、皇宮警察に守られた離宮の入り口の前を通って、目指すは赤山禅院。離宮のすぐ隣です。

ここも鳥居からかなり山の中に登っていきます。この辺りって、御所から見るとちょうど鬼門に当たります。もちろん鬼門を封じるために平安京では、いろいろな仕組みを備えていますが、比叡山に延暦寺もその一つ。でふもとにあるこの辺りのお寺には同じように鬼門を封じるための意味が込められているところが多いのです。ここもその一つ。ちょうど本堂ではおつとめの最中ですが、その本堂の屋根に注目です。お猿さんがこっちを見て座っています。さあ、この視線の先には何があるかというと、なんと御所なんです。そして面白いことに、御所の東北の角、つまり鬼門の方は、角が引っ込んで作られていて、猿が辻と呼ばれています。その部分の塀には猿が彫られていて、こっち、つまり赤山禅院の方を見ている。それぞれの猿の視線の先には、もう一頭の猿の目が。面白い。いやはや非常に面白い。いろんな仕掛けがあるんですねえ。「猿」は「去る」に引っかけてあって、実は後で、またそんな仕掛けを見ることになります。

屋根の上に猿が。網で囲ってあるのは逃げないようにだと聞いたことがある。拡大するとこの通り。

赤山禅院の境内には、十六羅漢が居ます。リアルな表情に造形されていて見ていて飽きません。

またここは京都七福神の福禄寿をお祀りしています。で、ここのおみくじはこんな感じ。

それぞれ表情が違っていて、いい味出しています。もちろん私たちもくじを引きます。このおみくじ、持って帰って、「ことあるごとに胎内のくじを読み返す」と「おみくじの戒めや教示が参考になります」、ということです。なるほど。私の机の上にはちゃんと福禄寿が座ってらっしゃいますよ。

こんな大きな数珠の門もあります。願いが書かれているから踏まないようにという注意書。よく見ると、数珠の一つ一つにそれらしきことが書いてあります。

さあ、次に目指すのはもっと北。ここから小さな峠をあえぎあえぎ越えて、下ったところ。三宅八幡です。誰もが中学校で習う遣隋使、小野妹子が、筑紫を過ぎるときに病にかかる。で宇佐八幡宮に祈願するとたちまち直ったので、帰ってきてからこの地に勧請して出来たものだというんです。この辺りには「小野」という地名がいくつかあって、小野氏の拠点だったみたいですね。小野妹子の子供小野の毛人(えみし)の墓もこの後訪れる祟道神社にあります。

ここは、鳩がいっぱいです。いやもちろん本物も居るんですが、神鳩といって、八幡さまの使いが鳩なんだそうです。

分かりますでしょうか。狛犬ならぬ狛鳩。拡大すると(下2枚)

ほかにもいっぱい。あっちにもこっちにも、鳩、鳩。鳩。

本物の鳩もいやになれなれしくて、私の後を付いてきます。なんでなのかと思いますが・・・実はこれ。ちゃんとえさが売られていました。人間を見ると、えさをくれるので寄ってくるんです。あげませんでしたが(笑)

ここの名物鳩餅を買います。

さあ、もうお昼を過ぎました。おなかがぺこぺこの我々一行。このちかくで、おいしいそばや「遠来」で昼食です。地図からちょっとはみ出していますが、三宅八幡の所からバス通りを北に行くと道が西の方にぐるっと曲がった辺りにあります。自転車で五〜六分でしょうか。おいしいですよ。

お腹がふくれて元気が出てきました。帰りがけにもう一つだけ寄っておきたい場所があったんです。それは祟道神社。桓武天皇が

早良親王の祟りをものすごくおそれたと言うことは、大将軍神社のところで書いたとおりなんですが、よほどだったんでしょう。あちこちに早良親王をまつってあります。で、早良親王の死後だいぶ経って、祟道天皇という名前まで贈っていますが、ここにも早良親王をお祀りしてあります。しかも、ちょうど都の鬼門。

(赤山禅院参照)若狭へ抜ける重要な街道筋でもあります。鳥居をくぐって薄暗い参道を、ゆるい坂道になった参道を登っていきます。どんどん薄暗くなっていきます。境内には誰の姿も見えません。早良親王の身に起こったことを知らなくてもなんだかひんやりしてきます。この本殿と、そして、もとは別の所にあった伊多太(いたた)神社にお参りして速やかに境内を去ります。伊多太神社はこの辺りの氏神様。名前からの連想でしょうか、「痛み」に御利益があるということで、ときどき出るひどい頭痛を何とかなおしていただきたくて、頭を垂れてきましたよ。

祟道神社と伊多太神社

実は、この祟道神社に着く、直前、田舎びた道を走らせていると、急に道が細くなって、土塀が見えたんです。その先にあったのが、「蓮華寺」。

土塀が見えた。

土塀が見えた。

全然知りませんでしたが、紅葉がとてもきれいな場所だそうです。で、四百円払って、中にはいると、うーん。すばらしい。庭です。たまたま人も少なくて、じっと座っているとミンミンゼミの声だけ。池は山からの水を引いているんでしょう、澄んだ水の中に魚がいっぱい。柱が何本か立っていて、その柱を通してみる庭は、座る場所を変えると、柱で切り取られる風景も変化して楽しい。ここも日の光が細かい楓の葉っぱに当たって、柔らかく輝いています。じっと座って何十分か過ごしてしまいました。もっといても良かった。もう、これで充分。充実した心持ちで寺を後にしたことでした。

茶人の間で有名だという、蓮華寺型石灯籠。帽子みたいで変わった形。

もし、蓮華寺や祟道神社に行かれるんでしたら、この近くに雰囲気のいい不思議な場所がまだあります。散策してみるのもいいと思いますよ。

さあ、今回の洛北そぞろ歩き(本当は自転車だけど)はこれでおしまいです。

番外編

赤山禅院で見かけた看板。

ここで遊ばないようにというんですが、蛇とトカゲ?があまりにもかわいい。

祟道神社あたりでは、流れている水はみんなきれい。うまさんを写す水。

今日の地図

京都そぞろ歩きに戻る HOME

ここの宮司さんの地図に従って、北を目指します。もう、車が通れるかどうかと言う細い道です。と、音羽川を渡ります。この上流に雲母坂(きららざか)があるんです。その昔、比叡山に向かうのに使った道。比叡からの僧兵もこの道を通って都に降りてきたんでしょう。親鸞もここを通ったと言われているようです。信長が新しく山中越えの道を開くまではここがメインルートだったとか。一度歩いたことがありますが、細くて急な坂です。名前からもっと雅な坂を連想していましたが、全然(笑)

ここの宮司さんの地図に従って、北を目指します。もう、車が通れるかどうかと言う細い道です。と、音羽川を渡ります。この上流に雲母坂(きららざか)があるんです。その昔、比叡山に向かうのに使った道。比叡からの僧兵もこの道を通って都に降りてきたんでしょう。親鸞もここを通ったと言われているようです。信長が新しく山中越えの道を開くまではここがメインルートだったとか。一度歩いたことがありますが、細くて急な坂です。名前からもっと雅な坂を連想していましたが、全然(笑)

修学院離宮の敷地を望む。

修学院離宮の敷地を望む。

さあ、もうお昼を過ぎました。おなかがぺこぺこの我々一行。このちかくで、おいしいそばや「遠来」で昼食です。地図からちょっとはみ出していますが、三宅八幡の所からバス通りを北に行くと道が西の方にぐるっと曲がった辺りにあります。自転車で五〜六分でしょうか。おいしいですよ。

さあ、もうお昼を過ぎました。おなかがぺこぺこの我々一行。このちかくで、おいしいそばや「遠来」で昼食です。地図からちょっとはみ出していますが、三宅八幡の所からバス通りを北に行くと道が西の方にぐるっと曲がった辺りにあります。自転車で五〜六分でしょうか。おいしいですよ。