京都そぞろ歩き・・・三十三間堂と東福寺

長年京都に住みながら三十三間堂には一度も行ったことがないという同居人と、一度は紅葉の名所東福寺に参詣したいと思っていた私、ほんなら行ってみるかと南行きのバスに乗ります。

行ったことあるとえらそうに言ったって、学生時代に友人たちと深夜の東京を出発、三万円で友人から手にいれたおんぼろぐるまを駆って高速をひた走り、ようやっと着いたのがまだ朝もやの残る三十三間堂。駐車場に停めるときに、「ここに停めてよろしいか?」と聞いたら、その言葉が関東の友人たちには珍しかったらしく、「よろしいか」「よろしいか」。しきりに真似されたのを覚えています。そして、覚えているのはそれだけ。だから、一度きちんと行ってみたかったんですよ。

珍しく朝のうちに家を出ます(笑)。銀閣寺の辺りから修学旅行生をたくさん拾って混雑したバスは、まだすいた道を快調に飛ばします。何度もすれ違う、北に向かうバスはみんな超満員。降りた「博物館三十三間堂前」付近も、すごい人の流れです。ちょうど道を挟んでお向かいの国立京都博物館では、桃山時代の名画家狩野永徳展がもよおされており、「入場まで一時間待ちですー」というアナウンスにさそわれてそっちをみてみると、ああらすごい。落ちた飴に群がる蟻の大群のように人のかたまりができています。ああ、そういえば、何年か前に来た「雪舟展」もすごかったなあと思い出します。展示室はもうラッシュの電車みたいになっておりましたよ。

おっと寄り道がすぎました。お目当て三十三間堂の方に目を転じてみる間もなく、すでに敷地内に入ってました(笑)

建物の向こうに京都タワーが顔を覗かせています。京都タワーって、ローソクの形を模したとかいう妙ちくりんな形だと思ってましたが、見慣れるといかにも京都っていう感じがしますね。何が京都かって言われるとちょっと困ってしまいますが、すでに私の中の京都にはなくてはならないものになってしまったようです。こんなところから顔を出しているのを見るにつけ、思わずパチリしてしまいますから。

混雑するチケット売り場でチケットを買い、靴を脱いであがります。

なんで洗濯ばさみを配っているのかと思いきや、こんなふうにするんです。

本堂までの通路もこれまたすごい人で、なかなか前に進めません。薄暗い本堂に後ろの方から入り、突き当たりを右に曲がったとたん、にぶい光をはなつ千手観音が、もうどこまでも続きます。ひな壇のようになった堂内にはもうびっしり観音、観音、観音・・・・。最前列には黒光りした雷神がかあっと口を開けて悪い奴を見張っています。雷神と同じ列には、やはり悪い奴から仏を守る、ヒンドゥー教由来の二十八部衆。間隔をあけてずうっと向こうまで並んでいます。阿修羅とか帝釈天とかおなじみの名前もありました。

ふと行く先を眺めてみると、見えるのは、はるかかなたまで続く廊。そしてその廊にぎっしり並ぶ人の頭。聞こえてくるのはさわさわさわと見仏の人達の声。修学旅行の小学生を引率してていねいに説明しているタクシーの運転手さん。外国人に仏像の説明をしている英語の声。それらにうずもれながら、じっと仏たちと対面します。といっても、あまりゆっくりできる状態ではありませんし、ひな壇の上の方の仏たちはもう、孔雀の羽根のように広がった光背の先っちょが見えるだけ。よく言われるように一つ一つの仏さんの顔が違っています。前にいらっしゃる、二十八部衆とておなじです。

ふと、脳裏をかすめたのは、それぞれにモデルがいるんだろうなあということ。よく見ると異形の姿の中からかっこいい青年がふっと姿を現したり、おっかないおっさんが現れたり。落ち着いた人もいれば、むっつり押し黙っているひともいる、いる、いる。平安から鎌倉の人達の素顔です。だいたいこの時代の人の顔って絵に描かれたものをみると、当時の美意識に変形されてしまっているのか、どうも違和感を感じてしまうんですが、思わぬ収穫は、顔って現代人と大して変わらんじゃあないかということが分かったことでした。まあ、骨相的にはあごが退化したとかいろいろ言われているようですが、今みたところ、仏さんの素顔はその辺にいっぱいる人たちとそんなに変わっちゃあいない。悉有仏性といえばかっこよすぎるか?

そんなこんなを考えながら三十三間堂のながいながい廊を歩き詰め、突き当たり、風神が、めくれ上がった唇で私たちを威嚇しているところまでくると、もうへとへとにつかれてしまいました。

秋の陽光きらめく外に出て、堂の回りを散歩。貴族たちはこんななかをしずしず歩いていたんだなと、目が覚めるような朱色の廊に歩を進めます。

大きいですねえ。これでまだ一部分です。

夜泣き泉という泉を見つけます。わき出す水の音を夜に聞くとすすり泣くように聞こえるから「夜泣き」泉。(立て札には泉の字が「醸」の左に「泉」っていう字だったんですが・・・)今でも透明な水が音を立てて手水に流れ込んでいます。順番は逆だけれど、ここで手を清めてさっぱり。

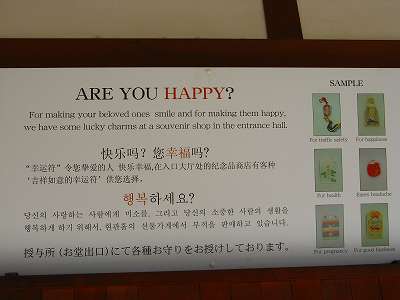

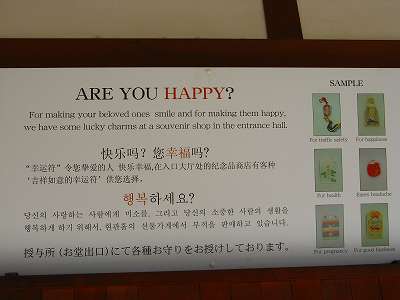

各国語でお守りの宣伝。

いきなりのARE YOU HAPPY攻撃には私もたじろいでしまいました。

http://sanjusangendo.jp/index.html ご本家三十三間堂のWEBPAGE。仏像の写真もあります。

そろそろお昼どき。でも我々一行は、南へ向かうバスに乗り込みます。ほどなく東福寺バス停。私は車で勤務先に向かう時は早朝のこの道を決まって通るんで、まあ日常の風景だと思ってますが、角を曲がったとたんにまったく見慣れた風景は姿を消します。

東大路を入ると、もうそこは東福寺のエリア。いくつかの塔頭を通り越します。明暗寺は編み笠を被って尺八を吹きながら行脚する虚無僧、普化宗の中心地だったところ。今でも明暗尺八という名で連綿と続いているようです。

そこはもう東福寺の土地らしい。いくつかの堂塔を通り越して土塀ぞいに歩くと、屋根のついた橋。臥雲橋というそうです。ここから左、寺の方を眺めると、町中から歩いて数分とは思えない、木々がこんもり茂った谷の上の方にその谷をまたぐ有名な通天橋、それに大きなお堂が見えます。木々はどうやらほとんどもみじです。なるほど紅葉になったらこれが全部色づく訳で、それは壮観な眺めになるでしょう。その橋を渡り、境内へ入っていきます。

通天橋。さっき見えていた深い谷を渡るこれまた屋根付きの橋です。ここから見渡すと、川の回りの谷が庭になっていて、そこ生えているのもほとんどみんなもみじ。こりゃあすばらしい。今はまだ紅葉前、いたるところに生えているスギゴケが折からの日差しに緑色に輝いて、色づく前のもみじが緑色に光る。それらに挟まれてとってもさわやかな気分になります。季節が進めばまた全然異なった顔を見せそうです。そんな風景に包まれながら緑の中、屋根付の渡殿を上っていくと開山堂です。

臥雲橋。橋の真ん中から左手を望む。

通天橋

変わった作りのお堂です。真ん中からにょっきりと突き出した閣がちょっと落ち着かない感じを与えます。庭では白砂が幾何学模様を描いて、不思議なリズムを生み出していますその向こう側には水が流れ、木々が茂ります。座ってすこし休憩。庭と言えば、有名な方丈庭園を訪れない訳には行かないでしょう。 方丈を囲む四辺にすべて庭がしつらえてあって、それぞれが全く違った顔を見せるんです。ちなみに方丈という言葉からはほんの小さなお堂を想像しますが、ここのはずっと大きい。この庭は八相の庭と呼ばれ、釈迦の成道を表しているらしい。有名な重森三玲が昭和13年に作庭したものです。

開山堂とその庭。座ってしばし休憩。

拝観料を払って廊下にあがるとまず見えてくるのが北斗七星を象徴した庭。なんでも、東司(トイレ)の余った柱で北斗七星を表しているとか。でも、なんでだかこの北斗七星にはコインがたくさん投げ込まれていて、せっかくの真っ白な砂、そしてその砂に描かれた文様が台なし。なんちゅうことをするんでしょう。

コインが・・・・

この北斗七星の庭から、次は正面の一番雄大な庭に出ます。視界の左側には荒れる海に抗うように立つ岩。そして視界のずうっと右の方には五つの山。それらをつなぐ大海原。

緑あふれる五山にほっとします。

お堂に沿って進み、突き当たりを右に回ると、今度はまったく雰囲気の異なった庭に出くわします。井田市松の庭。視界右側、長方形の右上に当たる部分から左下に向かって刈り込んだ皐月と砂利の市松模様が始まり、庭の半分くらいを占めたところで、市松模様は終わり、浸食するように左下からにじり寄ってくる苔の海と対峙します。寂漠とした感じがただよいます。さっきの庭は厳しかったけど、こっちは寂しい。市松模様は古代中国の井田を表しているのだとか。

井田市松の庭

また右に曲がると、次はちょうどお堂の裏手にあたる広い庭。ここはさっきより小さな市松模様が、庭の左側をびっしり埋めています。しかも、矩形の周囲から苔がこんもりと盛り上がって立体的になり、無機的な文目のなかに生命を感じさせます。少しずれたところからみると、苔が盛り上がったところがきちんとした正方形に見えなくて、これまたいい。行書体の美しさと言ったらいいんでしょうか。本来ならかっちりと縦横均衡にならないといけないところが微妙にずれている。とても柔らかい。そこまで読んで作庭したかどうか定かではないけれど、なにしろ重盛三玲が作った庭です。数十年先の様子をきちんと読んでいないとだれが言えましょうか。

四つの庭のなかでは、この庭がいちばんのお気に入り。

北庭。

こんな風景も。

さて、帰り際、またもや庭の寺を発見。雪舟寺。雪舟作の庭があると書いてある。これも見逃す訳にはいきませんよ。

さすが、雪舟寺。ねずみがお出迎え。このねずみもかなりいけてると思うんですが・・・。

とてもていねいで所作のきれいな僧侶に、受付で拝観料を払って寺に上がります。ここはもう、すぐ庭に面した廊下に出ます。鶴亀の庭。寺のパンフレットに縁起が記されています。

あるとき雪舟が弟子をつれてなにやら庭でごそごそしている。どうやら石組みの亀を作っているようす。できあがった夜、妙な物音を怪しんだ住職が庭を見ると亀がもそもそ動いているじゃないですか。驚いた住職、なんとかしてくれと雪舟に懇願しますと、雪舟は大笑して亀の背中に大きな石を突き立てた。それ以来、亀は動かなくなったとさ。

鶴亀の庭。

まあこんな話が伝わっているんで、はあはああれが亀でそのむこうのが鶴ね、と分かりますが、別にそんなこたぁわからんでもすがすがしくていい庭です。でもじっとその庭を前にしていると、すがすがしさとは違った厳しさが向こうがわから迫ってきます。禅寺の庭は、厳しい。

この庭は、雪舟が作った後、荒廃していたのを、重盛美玲が復元したものだそう。

何気なく石川丈山の書が掛けられています。江戸時代の文人で、うま家の近く洛北の「詩仙堂」に居を構えていました。肩の力が抜けていて枯れた感じが漂ってきます。書のことなんてなにも分からないんですけど(苦笑)でもいい感じですねえ。

さて、厳しい庭におなかもぺこぺこ。雪舟寺を出て下がったところは伏見街道。南に向かうと、前にそぞろ歩いた伏見のほうへ、もうすぐです。

坂を下りるとそこは伏見街道。酒屋の店頭では、地酒に混じって「地ソース」も売っていました。(奥)

近くの食堂で定食を食べ、東福寺駅前のこんなしゃれた店でおいしいケーキを食べ、(食べてばっかり)北へ帰る車中の人となりました。(ちなみにこの店、古い家を改装してカフェにしています。梁なんかとてもどっしりしていて風格を感じさせます。で、壁を全部赤壁にしてある。これがなかなか新鮮。不思議な空間を作り出していました。)

ここのモンブラン、あっさりしてとてもおいしかった。

京都そぞろあるきへ戻る HOME