京都そぞろあるき・・・哲学の道、安楽寺、霊鑑寺など

三連休です。今年は遅いと言われてきた紅葉もだんだん色づいてきているようす。遠いところは行くだけで疲れそうなので、近くをそぞろ歩きます。

ってことで、もう哲学の道に着いてます。予想はしてましたがものすごい人。ぞくぞく観光バスがやってきては、たくさんの人を吐き出しています。今回の三連休がシーズンのピークだと言われてますから。途中出会った車も、日本各地、あっちこっちのナンバーをつけていました。

一瞬訪れる人の切れ目をねらって。

哲学の道はいまさら書くまでもないかも知れませんが、近所に住んでいた哲学者、西田幾多郎が、思索にふけりながら散歩する

のを好んだ道。琵琶湖疎水に沿った小道で、南禅寺方面と銀閣寺をつなぎ、水辺には緑が続くとても雰囲気のいい道なので、休日ともなればかなりの人出なんですが、今日は輪をかけてすごい。通勤ラッシュ時の駅の構内みたいに途切れる事なく人の波が続きます。我々一行もその波の中に埋もれて、疎水沿いの花を愛でたり紅葉に見とれたり。

これは、哲学の道の北の果てにある、日本画家、橋本関雪の記念館。

中の庭もいいですよ。

南へ歩いていくと、急に甘くて香ばしいニッキの匂い。八ツ橋の店です。その場で焼いたものを売っています。

奥で焼いています。

ずうっと人波にもまれるのも味気無いので、途中で東側、つまり山側に上ります。山側に平行してもう一本道があって、法然院、安楽寺、霊鑑寺などのお寺があります。

今日は秋の特別拝観で、ふだんは入れないところが拝観できるんです。で、安楽寺。中風封じのために毎年7月にカボチャ加持があるお寺です。この近辺でとれた鹿ヶ谷カボチャを参拝者にふるまいます、

山門のところにきれいに色づいた紅葉があって、みなさん競って写真を撮っています。もちろん私も参加。

山門を入る。

本堂で、お寺の方が、寺の由来を語ってくれます。ここは、鈴虫姫、松虫姫と関係があるということは知っていましたが、なるほどそんな話だったのかと初めてくわしく知りました。

本堂では寺の由来が語られる。

その話によると、後鳥羽上皇の寵愛を受けていた女官、松虫姫と鈴虫姫は、だんだんに虚飾に満ちた宮廷生活に嫌気がさしていた。上皇が熊野詣でに行っている間に、法然の説教を清水寺に聞いて感動。いったんは宮廷に戻るも、自分たちは念仏によって救われるのほかはないとの思いは強く、法然の弟子、住連、安楽二人の僧の前で剃髪出家してしまう。熊野から帰ってそのことを知った後鳥羽上皇は激怒。当時勃興していた、庶民も平等に救われると唱える念仏仏教も快く思っていなかったのでしょう、ここぞとばかりに弾圧。住連、安楽は打ち首に、法然や親鸞もそれぞれ讃岐、越後へと流罪になってしまったのでした。このお寺は、許されて帰ってきた法然上人によって、二人の僧を弔うために建てられた庵が起源だそうです。二人の墓、そして鈴虫、松虫の墓もここにあります。鈴虫、松虫はその後、瀬戸内の生口島で念仏三昧の生涯を終えたということ。といっても鈴虫は三十五歳、松虫は四十五歳。今から考えると短い生涯です。

教科書で習う歴史は、当たり前ですが世界の流れを変えた人、表舞台に立つ人を中心に描きます。たしか小林秀雄だったか、歴史はそんなものではなく、無名の人々がおりなすものだという意味のことを書いていたような気がします。学校で習った歴史でなんとなくわかったように思いがちですが、歴史の底に澱のように沈んだ人々のことも少なくとも心にとめておかないと、人間はどんどん傲慢になってしまうように感じます。国を動かすためにはたくさんの無名の人がかかわっており、それが連綿と続いていた結果、いまの我々があるのですから。もちろん住連や安楽のように書き記されることなく忘れ去られていった人は、もう本当にたくさんいる訳ですが、そういった人にも思いをはせるきっかけになったんではと、今日ここに来て思いました。

悲しい歴史を秘めた寺にまっかな紅葉が。

東へ流罪になった親鸞は、その後関東で布教し、何十年後かにここに戻ってきて、二人の僧の供養をしますが、その時の杖と笠が本堂には残っています。笠などてっぺんに穴があいてますが、あの親鸞が身につけていたものだと思うと、感慨ひとしお。急に身近に感じられます。

住連、安楽の墓にお参りして、寺を後にします。

近所で売られていた鹿ヶ谷南瓜。瓢箪型が特徴です。

安楽寺を出て少し道なりに進むと、霊鑑寺。ここもなかなか見ることができませんが、今日は見せてもらえるそうです。

ここは尼門跡寺院です。後水尾天皇の勅許で建てられたらしい。それ以来、代々ここは、皇女、皇孫女が住まわれたということ。格式の高いお寺なんですね。

門をくぐると、今は水が涸れていますが池泉庭園、そこを過ぎて本尊如意輪観音を拝み、細い道伝いに起伏のある広い庭園を巡ります。いろんな種類の木があって、ところどころで目を楽しませてくれます。

霊鑑寺の書院には、御所人形と言われる皇室ゆかりの人形が展示されていました。現代のものとさして違わないような犬のぬいぐるみから、陶器でできた古めかしい人形まで。これで皇室の子供たちは遊んだのでしょうか。皇女和宮がまだ子供だったころ、ここで走り回って遊んでいたそうです。

書院は撮影禁止だから、あの荘重な雰囲気をお伝えできるか心もとないんですが、つたないキーボードでやってみましょう。靴を脱いで、正面に回ると、庭園を見晴らす場所に一の間、その奥に二の間、そして一番奥に三の間と、部屋が続きます。一の間の側面にある襖には、狩野派が描いたとされる襖絵。にぶい金色の中に絢爛な風景が浮かび上がります。これをみてはたと思い至りました。今まで金色って趣味が悪いと思っていたのが、ちょっとお門違いだったんじゃないかって。というのも、日本の伝統的な家屋はそんなに明るくはない。ひとつ奥の二の間など、外は秋の太陽がまばゆく庭を照らしているのにもかかわらず、ほの暗いなかにぼんやり浮かび上がっているんです。しかも夜ともなれば、ゆらゆら揺らめく灯心だけがたより。となれば、この金色はぎらぎらと下品な光を放つのではなく、ぐっと抑えたつや消しの色。炎の揺れるにしたがって妖艶に形を変えて光を反映させていたのではないかと想像されます。そんな中で過ごすってどんな感じなんでしょう。光りに慣れ切ってしまった現代人である私にはちょっと心細い気がします。

三の間は畳が一段高くなっており、そのまんなかにまた一畳の畳が置かれています。ここにやむごとなき人が座ったんです。天井、欄間、いたるところが外の部屋と区別されていて、上臈の部屋だと主張しています。

小さい秋見つけた

さあ、霊鑑寺を出ると、すぐ横に細い道があって、あの俊寛僧主の山荘があったとおぼしき場所へと続いているようです。ただ、本当のところきちんとした場所が分かっている訳ではなくて、大体この辺だろうというところのようです。

俊寛山荘地を示す道標。鹿が谷の陰謀の舞台です。

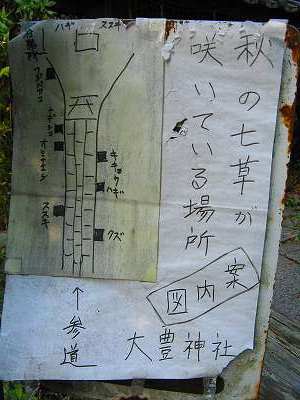

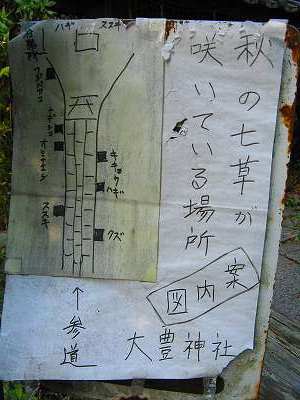

この少し南に、大豊神社があります。ここは、狛犬ならぬ狛鼠で有名なところです。隣にある私立の女子校のグラウンドからは嬌声が聞こえてきます。クラブ活動でしょうか。そんな細道を少し上るとこんな立て札。かわいいですね。

手書きの案内です。

本来はかなり大きな境内を持っていたらしいんですが、今はそんなに大きくありません。鼠の形のお守りを売っています。かわいいですよ。

狛鼠

かなり歩いて我々一行はもう疲れてしまいました。人波にもまれて哲学の道を最後まで歩く気力を失い、途中でお別れ。東天王町というバス停近くでお茶を飲んで、北へ帰るバスに乗り込みました。

哲学の道

京都そぞろあるきへ戻る HOME