京都そぞろあるき・・・北野天満宮と千本釈迦堂

三連休最終日。ちょっとお昼を兼ねて、またまたそぞろ歩きです。今日は25日、「天神さん」の日。北野天満宮には多くの露店が出ます。行ってみましょう。

北野天満宮でバスを降りるともうそこはラッシュのホームなみの混雑。ちょうどバス停のところに有名な「とようけ茶屋」というのがあって、ふだんから並んでいることが多いんですが、今日は半端じゃあありません。列なんていうもんではない、人間玉とでも形容したいような塊が店の前にできていて、超満員のバスから次々吐き出される人、これからバスに乗り込もうとする人などと交差しつつ、えらいことになっています。自分も人間玉の一部となりながら、今出川通りをわたり、北野天満宮へと入って行きます。さすがに休日と天神さんがかさなって、しかも入試のシーズンも始まって、大鳥居の前からもうなかなか進めないほどの人出です。

すごい人出

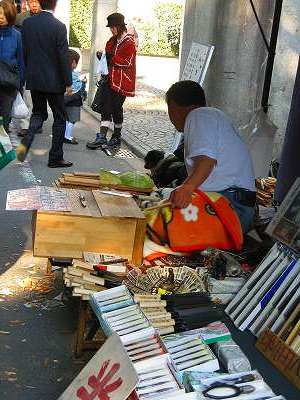

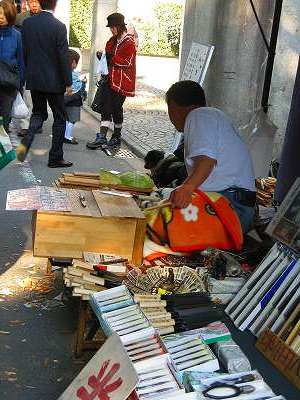

さきに天神さんのほうをのぞきます。日用雑貨から骨董や着物までありとあらゆるものが並びます。

ありとあらゆるものが・・・

なんでしょうか、じっと見入っているのは。

全部の店はとても見切れないので、神社の中に入ります。本殿の前には拝む行列。でもまだまだ序の口。受験シーズン本番ともなれば、拝むだけで何十メートルも並ばなければなりません。

拝んでいる横にはこんな灯明がたくさん。私も初穂料100円也で、灯させていただきます。

あ、もちろんこれは私ではありませんよ(笑)

本殿のうしろにきれいに色づいた銀杏。

末社の赤と銀杏の黄色がすてきにマッチしますね。

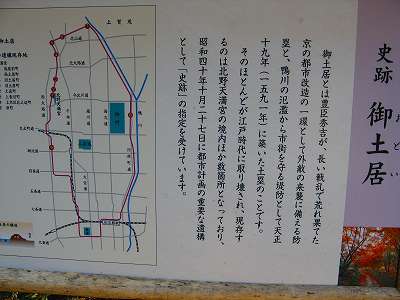

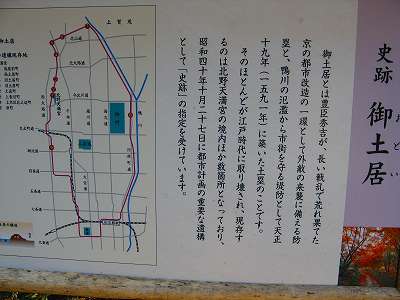

今年から北野天満宮では、御土居に遊歩道を整備して、もみじのシーズンには紅葉狩りができるようになっているらしい。御土居とは、豊臣秀吉が京都をぐるりと巡るように作らせた土塁。今ではところどころ切れ切れに残っているだけですが、この写真のような形に都を囲っていたんです。ちょっと小さくて解りづらいかも知れませんが、赤線の部分が御土居です。

北野天満宮の境内にはこの御土居が残ってるんです。入場料?を払ってのぼってみると、わりと高さがありますよ。これで京都中を囲むとなれば、かなりの大工事だったと予想されますね。

いったんのぼった御土居を階段づたいに降りると、そこは別世界のように静かな川沿いの散歩道。ところどころに真っ赤に色づいた紅葉。気によって微妙に色が違い、グラデーションを描いているのもあり、鮮やかな紅一色のもあり。

向こうに見えるのが御土居です。ピントあってませんけど(笑)

こっちはグラデーション

さっきの喧噪がうそのような風景でしょ。参拝した人にもまだそんなに知られていないのか、入場料が惜しいのか、こっちの方はほんとに静かな静かな場所でした。2月になると梅が咲き誇る梅園の方に茶屋がしつらえてあって、入場券を見せるとお茶の接待があります。青い毛氈に腰掛けてほっこり。

茶屋で近くに陣取っていたのが高校生らしき数人組。入った時から近くを歩いています。同居人によると、そのなかの一人は、服の着方が下の子供そっくりなんだとか。ずっと楽しそうにじゃれあってます。でもわざわざお金を払って紅葉狩りとは風流なことですね。将来の見込みありか?(どんな見込みやねん)

天満宮の風景いくつか。

そういえば、天満宮にはいたるところに牛がいますね。これは道真公が丑年生まれで丑の日に亡くなったからだとか、太宰府に流される時について行ったのが牛だとか、遺言で自分の亡きがらを牛に運ばせて、その牛が動かなくなったところに葬るように言ったからだとか、いろいろないわれがあるようです。ちなみに道真公が亡くなった時に、牛は東の方へ歩いて安楽寺というところでうずくまって動かなくなったからそこに葬り、そこに太宰府天満宮が作られたのでした。だから牛は天神の使いなんだそうです。それで各地の天神には臥牛がいます。この牛もうずくまっているでしょ。でもここ北野天満宮の境内には一頭だけ立ったままの牛があって、それはここの七不思議に数えられているといいますね。

帰りにまた天神さんのお店をひやかします。これは包丁売り。勢いのいい口上を述べながら包丁で木をじゃんじゃん削って見せます。確かによく切れる。でも、カメラを向けたとたんあっちの方を向いてしまいました。残念。

さて、天満宮を出て東へ十分ほど歩きます。着いたのは、千本釈迦堂。

この千本釈迦堂は、京都の中心に残っている建物としては最も古く、国宝になっています。というのも、京都は幾度となく戦火、あるいは大火にあっていますから、なかなか古いものは残りません。とくに応仁の乱では都の大半が灰燼に帰してしまうほどでしたから、奈良と違ってそんなに古い建物はないんですね。とは言っても鎌倉時代ですから、800年近く経っていることになります。開基は義空上人、奥州で栄えた藤原氏、秀衡の孫にあたる人。

境内の一角で大笑する布袋さん。見ているだけで心が和みます。

また、ここは「おかめ塚」で有名です。

この釈迦堂の本堂を建てる時に大工の棟梁だった高次。代わりのない大切な柱の寸法を誤って切ってしまい、どうしようもなく悲嘆にくれていたところ、妻おかめの、升組みにしたらどうかというヒントでうまく切り抜けることができました。それで無事このお堂は棟上げできたのですが、おかめはその前にみずから命を絶ってしまう。女である自分がアドバイスをしたことによってこの仕事が成功したとあっては、棟梁の名前に傷が付くから、という理由。高次は、棟上げの日に彼女の顔を模した面を幣につけて、妻の冥福とこのお堂の無事を祈願したと言われています。その話が全国に伝わって、おかめは信仰されるようになったらしい。だれもが知っている福々しいおかめの面には、こんな悲しい物語が秘められていたわけです。女が口出しをしたから仕事の格が下がるなど、今ではもう考えられないことですが、この時代に既にそんな気風があったということに驚かされてしまいました。

全国から奉納されたおかめたち。古いものから新しいものまでさまざまです。

ずらりとならんだおかめたちを後にして、昼食場所へいそぎます。もうすぐ2時。おなかはぺこぺこです。

昼食場所へ急ぎます。ちなみに京都の町でよく見かけるこの町名表示。ここに移っているように、仁丹のマークが付いているのは戦前のものらしいです。

さて、着いたのはキッチンパパ。お米屋さんがやっている洋食屋。どんなふうになっているのかと思ってましたが、確かにお米屋さんです。

ドアを開けると、お米の袋がいっぱいあって、おばあさんがにこにこお出迎え。米や以外の何物でもありません。が、その奥にまたひとつドアがあり、それを押して入ると「キッチンパパ」です。音量を絞ったジャズが流れ、落ち着ける雰囲気ですよ。

大好きなカニクリームコロッケの入った定食。900円也。

ね、おいしそうでしょ。とても満足の味でした。そして特筆すべきはごはん。看板にもごはんがおいしい店と書いてありましたが、その通り。かむと甘みがあって炊き加減も上々。最近は小食の私も、お代わりをしてしまいました。

店のおくには真空管アンプ。そしてすごい量のレコード、CD。そういえば、スピーカーにもこだわりが感じられます。

分かりにくいですが、奥にあるのが真空管アンプです。

さて、満腹になった我々一行、何台ものバスを乗り換えて東のわが家へと帰っていきました。

京都そぞろあるきへ戻る HOME