京都そぞろ歩き・・・晴明神社

しばし頓挫していたそぞろ歩き。冬の晴明神社を歩いてみました。ここはその名の通り、平安時代の陰陽師安倍晴明を祀ってある神社。晴明は夢枕漠の小説やそのアニメや映画などで一種流行現象となって、今やだれもその名を知らぬものはないほどです。

一説には晴明の屋敷跡に建てられたというこの神社、有名になってからは観光客や修学旅行生でごった返すようになったとか。でも、本当の晴明の屋敷跡はここからもう少し南の方にあるということが考証されたそうです。まあ、ここで詮索はおいといて、晴明といえば、なんと言ってもこれが目印でしょう。鳥居に大きく掲げられた「五芒星」。晴明を主張しています。不思議な印です。西洋でもよく似たものがあるようだし(ペンタグラムというらしい)、もしかするとつながっている?直線だけで表現された印が日本離れしてます。

なんだか暗いですね。

この鳥居をくぐると、そんなに広くはない神社の中にいざなわれます。入ってすぐ左手には、平成になって掛け替えられる前の「一条戻橋」が保存されています。そして、旧戻橋の横には、晴明がこの橋の下にかくしていたという「式神」がちょこなんと。でも、なんかかっこよすぎますよ、この式神。私のイメージの式神はもっとちっちゃくてグロテスクな感じ。

晴明は自由に式神を操ることができ、屋敷の扉が人もいないのに開いたり閉ったりしたとか、僧侶が来訪した時に本当に式神を使えるのかどうか疑われて、本当は罪作りになるからやりたくないのだがと答えつつ、何やら呪文を唱えて葉っぱを庭にいた蛙に投げかけると、その蛙はひしゃげてしまったとかいうふうに古典にはかかれています。

その式神、妻がこわがるので、屋敷近くの一条戻橋の下にかくしておいたという訳です。

最近では、「鴨川ホルモー」という小説に現代によみがえった式神が生き生きと愉快に描かれています。最近、この続編が出てますね。

ここ晴明神社から数百メートル南に下がったところにあるのが、本当の一条戻り橋。

いろいろな伝説を秘めてひっそり在り続ける一条戻橋

この橋、目立たずひっそりとしてます。でも、平安時代からずっとこの同じ場所にかかっている、非常に由緒ある橋なんです。

「戻り」橋と言われるようになった由来は、父の死を聞いて熊野から駆けつけた三善浄蔵が、この場所でちょうど父の葬列に出会い、祈りを捧げると父がいったん息を吹き返したからだと言われています。そんな話から分かるように、この橋は、異界との結節点だったのでしょう。晴明が式神を隠すにはぴったりの場所だった訳です。戻るという言葉から、結婚の時にはこの橋を決して通らない代わりに、第2次大戦時、出征する兵士たちは戻ってこれるようにここを通ったという話もあります。

また、平家物語も終わりのほうに、こんな話もあります。剛腕で鳴らした渡辺綱がこの橋を渡っていると、若くて美しい女が現れ、夜に女一人では恐ろしいので送ってくれないかと言う。綱はすぐにその女を後ろに乗せると、ほどなく、その女は鬼に変わり、綱の髻をつかんでひょうと空に飛び上がる。綱は、あわて騒がず名刀髭切でその鬼の腕をばっさり切り落とす。すると、綱は空から北野天満宮の辺りにどうと落ちてきた。腕は綱の髻をつかんだまま。これはどうしたものかと、安倍晴明に相談すると、仁王経を七日間読んで、物忌みをしなさいと言われる。その通りにしていると、六日目、綱の養母がやってきて会いたいという。明日まで物忌みなので明日おいでくださいと綱が言うと、こんなに育ててやったのに門さえ開いてもらえない、今後はもう親とも思うなよと泣きだす。さすがの綱も家に入れてやり、ことの子細を話すと、養母は是非その鬼の腕を見たいとねだる。見せたくはなかった綱だが断り切れず、厳重に封印してあった鬼の腕を取り出すと、義母は恐ろしい鬼の姿に変わり、これはわが手ぞや、とその腕を取り返して飛んでいった。

とまあこんな話です。似た話がまだあるようですが。

さあ、もう一つの鳥居をくぐると、本殿は目の前です。

本殿

五芒星が見えますね

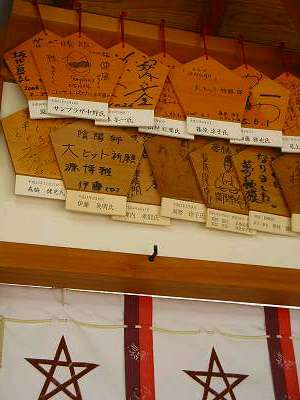

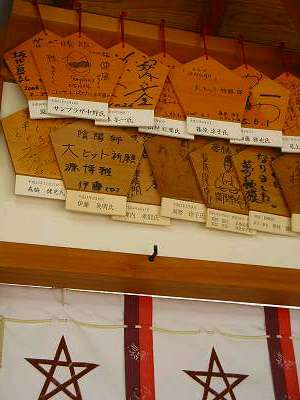

本殿の手前で、お守りを売っていて、そこには有名人のかけた絵馬がずらり。

晴明を主人公にした小説「陰陽師」を書いた夢枕漠のや、サンプラザ中野・・・たくさんあります。また、修学旅行生に限って、おみくじを引くとオリジナルストラップがもらえるんだそう。ほしかったんですが、ちょっと修学旅行生にはねえ、見えませんや。

晴明人気にあやかって、こんなグッズを売る店が。元は織物関係の店のようです。

なんだかよく分からないけれど、本殿脇に大きな「桃」がしつらえてあります。

名付けて「厄除桃」

厄除桃にはちょっと笑ってしまいました。形がなんだかおまぬけで。でも、まじめな顔をしてなでなでしましたけれどね。

こんな井戸があります。これは有名な晴明井。水の出る方向は、その年の恵方に向けられているいうことで、決して動かすなと注意書きが。こんな場所だけに動かすと恐ろしいことが起こりそうですな。

これが晴明井

ちなみに、この晴明神社は、江戸時代に千利休が住んだ、聚楽屋敷跡でもあります。最近になってそれが分かり、神社の前にはそのことを示す碑が建っています。この井戸で、千利休が水を汲み、茶をたてていたんですねえ。そして最期切腹したのもこの場所だということになります。そういえば、豊臣秀吉は、千利休が大徳寺の門の上に自分の像を置いたという事をとがめ、千利休の木造をこの橋の上に磔にしたそうです。そして、数日後、切腹させた利休の首を、この磔にした木像の下に置き、首を像が踏みつけるような形にして晒したということです。ううん、人間というのは恐ろしい。想像力を持ってしまった人間は、その使い方の方向次第で、とてつもなく残酷になれるということですね。まったく恐ろしい。京都を歩いていると、思わぬところからいろんな時代のいろんな人が入れかわり立ちかわり出てくるので、やめられません。

千利休屋敷跡を示す石碑

さあ、おぞましい話は戻り橋においておきましょう。

おなかがすいた私たち、も一度一条戻り橋を渡って、南の方へ。今日のお目当ては「ビフテキ スケロク」。50年程も前からある洋食屋さんなんですが、平成19年の秋に、もうちょっと北の方から移転したので、どうなったか見てみたいという同居人の希望でやってきました。(2015年現在 わら天神のほうに移転しているようです)

一条戻り橋から歩くこと数分で到着。

明るい店内で、やっぱりここは「ビフテキ」でしょう。

おいしそうでしょ。

横に陣取った、歴史学者とおぼしき一団の学会話と低く流れるピアノ曲をBGMに、ちょうどよい焼き加減のステーキをいただきます。うーん満足。落ち着ける店でした。

ちょっと足を延ばして、おやつを買うことにします。「松風」です。このお菓子、ずっと昔からある、素朴で味のあるお菓子。

これが松風。表側はこんがりとした焼き色が付いているけれど、うらは白っぽくて何だか寂しいので「うら寂しい」のは浜の「松風」だからと、こんな名前になったとか。こういった連想は昔の風流人の独擅場ですね。古典を読むと、歌のところではたと止まってしまって、そこから先の意味が急に霧に包まれたようになってしまうことがありますが、解説を読んでみると、昔の歌や歌枕が下敷きになっていて、そのことを知っている人は、重層的にイメージが重なって歌の世界がふわっと広がっていくような仕掛けになっていることがよくあります。そうなると、私ごときにはもうお手上げですが、注解を道案内に、よちよち古典の世界に分け入って行くことになります。これはしんどいけど、楽しい作業でもあります。たかが菓子と侮っちゃあいけません。そんな深い世界をかいま見るよすがとなりました。

さて京都にはいくつか有名な店がありますが、今日のお店は、御所からすぐ南にあるこのお店。松屋常磐。承応年間(1648〜1655)創業といいますから、300年以上も昔から続いていることになります。御所のご用達でもあったこの店は、しかし、何の変哲もないような住宅に、のれんがかかっているだけ。緊張しながらがらがらと引き戸を開けると、お菓子が入っているんでしょう、手提げ袋が並んでいるだけの、お菓子やさんのイメージを吹き飛ばすような店です。中から出てきた奥さんに、買えるかどうか尋ねてみると、季節のお菓子(きんとん)は予約しないとだめだけれど(これが極上の味らしい)、松風なら今日は大丈夫と言われ、購入します。現物が一つも並んでいないのがすごいです。多分、もうおなじみの人がきちんと予約した上で買って行くんでしょう。そして、そんな商いがもうずっと続いているんでしょう。

松風ってどんな味かと言いますと、ほんのりとみその味がする、ちょっと粘り気のあるカステラといったところでしょうか。お茶によく合うので、好き。お茶ってったって、本式じゃないですよ。もちろん。

この近くに「松屋常磐」があります。御所からほんの数分南に歩いたところ。

これが松屋常磐のたたずまい。

帰ってお茶と松風でほっと一息つくのを楽しみにして、御所の南、裁判所前からバスに乗り込みました。

京都そぞろあるきへ戻る HOME