京都そぞろあるき・・・桜も椿も・・・哲学の道、安楽寺、霊鑑寺など

3月末の代休みたいなもんで、4月1日から3連休になりました。平日に休めるのはうれしいもの。ちょうど桜が満開なのと、秋の紅葉シーズンに拝観した「霊鑑寺」で椿が見頃だというので散歩がてらそぞろ歩いてきました。霊鑑寺はふだん中には入れません。

京都の北では哲学の道が桜で有名ですが、実は隠れた桜の名所として、哲学の道が終わってもそのままずうっと疎水に添って歩くとこの上もなく散歩にいい道が北大路まで続いています。南禅寺のすぐ近くから疎水に沿ってずっと北に続く哲学の道。銀閣寺の入り口を経て、白川通今出川の交差点で終わるかに見えますが・・・そのまま白川通を渡って真っすぐ行くことができるんです。北白川疎水道と言われています。

ここは隠れた桜の名所。

シーズンにはラッシュ時の駅のように混雑して、ゆっくり歩くことができない哲学の道ですが、疎水道に入ればそんな混雑はどこへやら、ゆっくりと散歩が楽しめるんです。疎水に沿っていろんな木が茂り、学生が練習に精を出す京大グラウンドを横目に見、御影通を越すと、ずうっと続く桜並木。

おすすめの散歩道です。

さて、今日はその疎水道を北から南へ、さっきの説明とは逆の方にたどっていきます。目指すは霊鑑寺。

ところで、疎水道からちょっと西へそれて今出川通から見える、光華寮。昭和6年に建てられた、留学生のための寮です。問題は、所有権が中華民国にあったこと。中華民国と言えば、今の台湾。でも、中国もだまってはいられません。中華民国(独立国家台湾)なんて存在は認められないんですから。で、ややこしい事になっているんですが、建物は歴史の流れを吸い込んでぼろぼろです。窓ガラスなんか割れ放題。奇妙なのは、わりときれいなスクーターが玄関前に停まっていたり、階段の踊り場にきちんと鉢植えが並んでいたりして、建物の廃墟寸前、いやもう廃墟と言ってもいいかもしれないところに、妙な生活感がただよっているところ。割れた窓からは、がらくたが積み上げられているのが見えたりするのに、ですよ。で、写真を撮っていたら、突然中で電話が、それも電子音ではなくて昔の、ちりりーんというメカニカルなベル音が響いてきました。ほんとうにぎょっとしましたね。この電話をかけているのはぜんたい実在する人物なのか?時空を越えて過去のベルが鳴っているのではないか。あほらしい考えですが、この圧倒的な時間的存在感の前でたじろいでいた私を驚愕させるのに十分すぎるタイミングでした。しかもその電話、ずっと鳴り続けています。薄気味悪いので(もし住んでいる人があるなら申し訳ない!)その場を離れました。

さて、寄り道でした。疎水道から哲学の道に入ると、やはり大混雑。仕方がありません。私もその一人だしね。

以前は紅葉のシーズンに同じ道をたどりましたが、春のこのシーズン、なんといってもいろんな花がいっせいに咲いて華やかなことこの上ないです。桜と言っても、いろんな種類が植わっているらしく、白っぽい色の花から、少しづつ濃さの違う花を眺めながら歩くと、気分が高揚してきます。今日初めて気づいたんですが、疎水に大きな鯉が泳いでいます。ゆったりと泳ぐ鯉に気づいた人が歓声をあげます。

悠々。

疎水といろんな花。

霊鑑寺。拝観料を払って庭に入ると、そこに立っているのは「日光椿」。樹齢三百年を越える、天然記念物。これは天然記念物ではないですが、同じ日光椿。

これが日光椿

近くには月光(がっこう)椿も。花の中心が白くなっています。

月光椿

いろんな椿の木があって、それぞれに名前が付いています。いくつか。

菱唐糸

衣笠

だれも目を留める人はいませんが、楓が芽吹いています。

小指の先程の、それでもちゃんとちっちゃな手のひらの形をしていますよ。

苔の陰影。

苔の陰影2。

苔の・・・もうええ。まとめてどん。

はい、苔シリーズ終わり。

というわけで、来た道をのろのろ引き返す我々一行。

そのまま引き返すのもなんですから、ちょいと寄り道。

疎水道に入って10分あまり、近くに京都大学人文科学研究所東洋学文献センター。昭和5年に建てられた、このあたりのランドマークとも言える建築。まだ現役です。イメージではありますが、書籍の山にうずもれるようにして文献を丹念に研究している碩学の姿がうかんできます。そんな姿が似合う重厚なそれでいておしゃれな建築です。

こんな撮り方をすると南洋の建物みたいでしょ。

ここからうま家までは歩きで十分たどり着けます。桜や色とりどりの花を愛でながらわが家を目指したのでした。

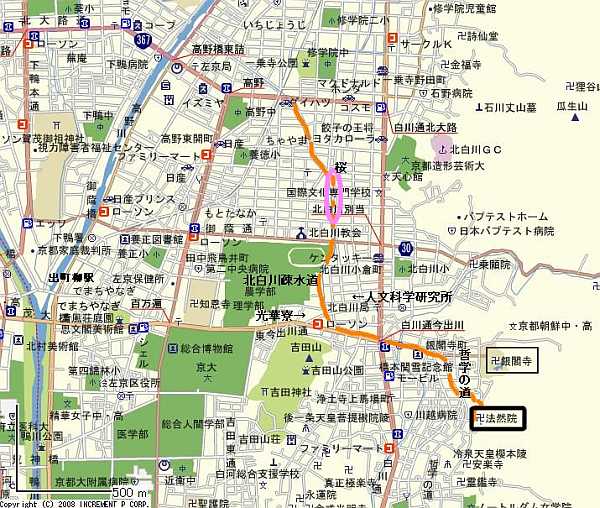

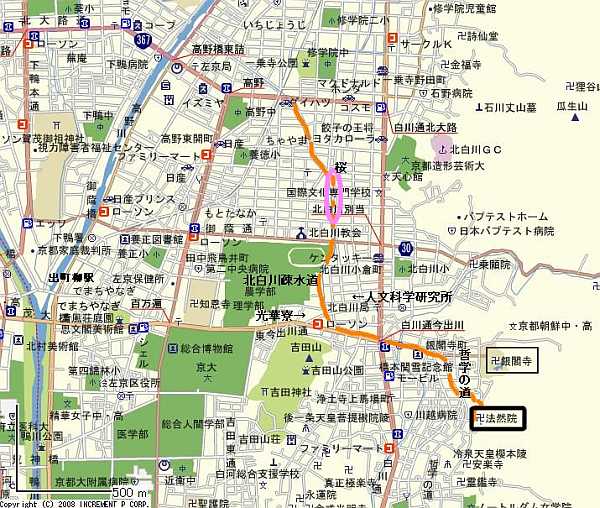

今日の地図

京都そぞろあるきへ戻る HOME