寝台特急なは、島原鉄道とキリシタン遺構巡礼の旅

私のPDA(ちっちゃいコンピュータ)が、同僚に4万円で売れました。にわかに太っ腹になった私はじっとしている道理ではありません。どこかへ行かねばなるまい。ふうっと目の前に浮かんできたのは久しぶりの鉄道旅。ちょうど職場の創立記念日が週末と重なるのを狙って画策したのが、この3月で消えてしまう寝台特急で九州を目指す旅なんです。そして、島原半島を巡ってキリシタンの遺構に触れてこようと思います。

昔、東京や大阪と九州は数多くの夜行列車で結ばれていて、私が列車の旅大好き人間になったのも、そのひとつ、夜行の急行「日南1号」で、父の郷里、宮崎に行ってからのこと。昭和40年代後半でしたでしょうか。小学生にとってそれはもう、忘れもしない興奮体験でした。夕方まだ明るいころに大阪駅を出た列車は、翌日の昼ごろに宮崎に着くというのんびりしたものだったと思います。古い客車をつないだ昔ながらの夜行列車で、ドアが手動、しかも走行中に自由に開け閉めできるという、そして、あろうことかいくつかの車両ではドアを開け放ったまま走っているという驚き。両側のドアが開いているデッキを通ってトイレに行くのがこわくてこわくて、ちびりそうになってしまったのも楽しい思い出。四人がけのボックス席で、眠れぬ夜を過ごしたことが昨日のよう。連れて行ってもらった大伯父や大伯母も既に鬼籍に入って久しくなってしまいました。

さて、九州で存分に楽しんだ後、大阪への帰りは寝台特急「彗星3号」で独り旅。若い車掌さんと仲良くなって、帽子を借りて検札に付いていったり、営業の終わった食堂車で、車掌さんや食堂の人達といろんな話をしたことでした。

それ以来毎年のように夏は寝台列車で九州を目指したのが懐かしい。

当時はブルートレインが全盛期で、どれに乗ろうか迷うくらいの数だったのが、新幹線が西へ伸びるのと反比例して減っていきます。そして、数年前、毎年乗っていた、宮崎方面への「彗星」が廃止。そして、とうとう最後まで残っていた、熊本までの「なは」、長崎までの「あかつき」を最後に、関西発九州方面へのブルートレインは、この3月で終焉を向かえようとしています。

間もなく廃止される、寝台特急「なは」号。本土復帰前に沖縄をイメージしてつけられた名前。マークもトロピカルなムードを出しています。九州新幹線ができるまでは西鹿児島行きでした。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、この旅を計画したのはそんないきさつをふまえてのことでした。

出発の日、2月21日(木)。昼からもう、そわそわして落ち着かない。同僚の何人かはそんな様子に気づいているようす。もちろんちゃんと仕事はこなしましたよ、はい。普段と違うのは、終業時刻とともに職場を飛び出したこと。残った仕事は持ち帰り、というより一緒に九州を旅する事になりますね(笑)。

この扉の向こうに待っているのはどんな旅?

今回の旅のもう一つの目玉は、これまた3月末で廃止される、島原鉄道の南半分にも乗ることです。これは、計画を立てる段階で初めて知ったことですが、なくなってしまうんだったら、そりゃあ乗るべきでしょうと内なる声(おおげさ)。

京都駅20時5分発。職場を逃げ出すように出た割に、時間調整のし過ぎでぎりぎり。7番ホームに降り立つと、すでに発車まで5分ほどしかありません。途中鳥栖までは「なは」と「あかつき」は併結して走ります。通勤客で混みあう向かいのホームとはまた違った熱気を帯びる7番ホーム。カメラを持った鉄道ファン(と人ごとのようですが・・・笑)が、所狭しとホームを走り回っています。あまりやり過ぎるのは恥ずかしいので、ほどほどに写真を撮って寝台に。外から見た列車は、廃止されるのも仕方のないような痛み具合です。塗装があちこちでぼっこりと陥没していて、それを広範囲にわたってパテみたいなもので埋めてあります。痛々しい。私の乗った車両は昭和51年に製造されたものでした。列車としてはそんなに古くはないです。通勤で使っている京阪電車や、大阪環状線なんか、昭和40年代の車両がまだまだありますから。なんて、考えてるまに、がったん、と客車特有のショックとともに動き始めました。

痛んだ車両。

今日は平日なのに結構な混雑で、鉄道ファンとおぼしき人から、カップル、九州に帰る家族連れと、いろんな顔触れでにぎやかです。

やはり廃止間近ということか、大阪を過ぎるとどっと乗客が乗り込んできて、ほぼすべての寝台がふさがってしまいます。切符を取ったのが数日前なので上段しかあいてません。ゆっくりする場所もないので、京都を出るとすぐに自分の寝台に引っ込んでしまいます。

私にあてがわれた上段寝台。奥に見える梯子で上ります。

寝台列車廃止の理由は、利用客の低迷だということですが、料金が高いということもその大きな理由でしょう。寝台を使うだけで6000円の寝台券、それに特急料金まで加算されます。それならバスにしてしまうのも無理はないですね。で、まともに寝台列車に乗るととても高くつくので、割り引きの切符を見つけ、それで今回の旅行。途中下車ができないなどいろいろな制約がありますが、往復で2万6千350円。まともに買うよりずっと安い。九州往復割引切符です。

まだ10時過だというのに、寝台に引きこもり、うつらうつらしていると・・・今何時ごろなんだか、焦った声の業務連絡が規則正しいレール音を破ります。「・・車掌至急10号車まできてください!」あれ、なにかあったんかいな、と夢心地で考えていたみたい。ふと気づくとレールの音が聞こえません。うとうとまどろみ・・・まだレールの音が聞こえない。何度かこんなことを繰り返して、むっくり起き出したのは5時。いつもの起床時間です。長府駅通過。また寝床にもぐりこみます。下関到着。辺りがざわついてます。「まだ九州にも入っとらん」などという声に耳をすますと、どうやら列車は遅れているようです。そのうち朝のアナウンス。昨夜踏切で事故があったらしく、85分も遅れているというのです。クリームのように混濁したあたまがはっきりしてくるにつれてまずいということが解ってきます。熊本駅でバスに乗り遅れる。フェリーに乗り遅れる。計画がめちゃめちゃになる。おお、こりゃ寝ている場合ではない!こんな時に限って時刻表を持ってきてません。ザウルスにカードを差し込んでインターネットにつなぎます。いろいろ調べて、熊本から先の計画が大幅に狂うことが分かりました。だいたい、次のバスに乗ると、島原に着くのは昼を過ぎてしまいますよ。いまいましい。結局、バスはあきらめてタクシーで港に。ぴょんぴょん跳ね上がるメーターにもいらつきながら、次のフェリーに乗ります。思わぬ出費。

85分遅れて熊本駅に到着。

フェリーに乗るころには気を取り直します。本当は島原まで30分で着く、高速フェリーに乗る予定だったのですが、間に合わず、従来通りの船です。これだと60分かかります。昔ながらの小さなフェリーです。

島原行九商フェリー「くまもと」片道680円也。

広い客室に、今日はまばらの乗客。ふと甲板をみると、腕を差し出した乗客に向かって、何十羽もの海鳥が行列しています。何が起こったのか?と観察すると、船内で売っているカッパえびせんみたいなスナック菓子を、海にむかってほうり上げるのを狙って集まってきているんです。なにも持っていなくても、腕だけ海に差し出すだけでうゎーっと鳥たちがやってきて、ちゃんと順番に列を作っている。前のがもらうと次、はい次・・・際限が有りません。

ほらこの通り。生意気にも順番にえさを取っていきます。食べ終わって羽根休め。

さて私といえば、熊本駅で買ったパンで朝食。

今日の予定はどうなっているかって?そうでした。まず島原の町を歩き、キリシタンの資料を展示している島原城を見学、そして昼過ぎのバスで雲仙温泉へ。共同湯に入って島原泊。でもだいぶ変わってきそうです。

さあ、つきました島原へ。雲仙がでんと背後にそびえています。港から町の中心まで、歩いてはちょっときついと、きっぷの改札から売店の店員、乗客の案内までこなしていた女性乗務員が教えてくれたので、折よく来たバスに乗ります。到着の時間が遅れたため、島原では1時間ほどしかありません。雲仙まで行くバスはとても少ないからです。

島原の市内で見かけた「理髪館」。現役です。

なんだかほっとする風景。いくつか。

それでも、駅からずんずん島原城の回りを歩きつつ、武家屋敷の残る一帯へと足を踏み入れます。それらしい家並みになったと思って通りを横切ると、その通りははっと息を飲むようなすばらしいものでした。石塀が両側ずっと向こうまで続き、車がすれ違えるほどの広さの道の中央には、溝が掘られていて、きれいな水が流れています。昔はこの水を用水として使ったものらしい。平日とて歩く人もほとんどおらず、聞こえるのは鳥のさえずりと、地道をふみしめる足音だけ。前に大分の杵築でも同じような経験をしましたが、じっと立ち止まっていると別の世界に飛んできたような錯覚を覚えます。平和。静かな心。

武家屋敷のある通り。

ここでぼんやりしながらのろのろ歩いていると、40分くらいあっと言う間に過ぎてしまいます。そういえば、食事もしていなかった。ちょっと我慢しましょう。で、駅から雲仙経由諫早行きのバスに乗ります。

雲仙から諫早へ抜けるバス。

思ったよりも遠いもので、バスにゆられて約一時間。ぐねぐねとカーブだらけの道をのぼって、雲仙です。ラーメンを食べ(←どこでも 笑)、さっき駅で買っておいたおにぎりをほお張りながら、地獄巡り。矢印に沿って国道を外れると、まもなく辺りは濃厚な硫黄の匂いに満たされます。遊歩道の先が見えないほど、地面から水蒸気が上がっています。透けて見える土はところどころ硫黄で黄色になっており、あちらこちらには湯だまりができています。ぼこぼこ気泡を上げているのもあります。この湯を温泉に引いているんでしょう、まるで大地を包む血管のように無数の黒いパイプが張り巡らされています。

これが「地獄」。あちこちでぼこぼこ熱湯が吹き出しています。

ここに来た理由は、下の写真です。

キリシタンが禁制になってから、長崎や島原のキリシタンはここに連れてこられ拷問を受けて棄教を迫られたと言います。迫害を受けていなかったオランダ人もそのむごさに顔を背けたということです。ここの熱湯を信者に浴びせたり、逆さにつるしたり、あるいは、吹き出している「地獄」に突き落としたり・・・。ここで迫害の後に死亡したキリシタンたちは30名を越えると言いますが、主だった人の名前がこの十字架の横に刻まれていました。神父や修道士の名前です。キリシタンの弾圧については知ってはいたものの、少しでもよく理解するためには実際の場所に立ってみるにしくはないと考えたのですが、気持ちは沈むばかり。

地獄を見下ろすように建つ十字架。

さっきから、はげしく活動する地獄の様子に大はしゃぎの韓国からきたとおぼしき団体が、「これ何?わからん。」といって、十字架の横を通り過ぎていきます。もっと語学力があれば、説明もできたんでしょうが。

小高くなったこの碑があるところから、信者たちが突き落とされた地獄より吹き上がる噴煙をしばし見下ろします。なんとも言えず憂鬱な気分。前にも書いた事がありますが、想像力を持った人間は、すばらしい文化を作り上げたと同時に、恐ろしい残虐性をも同時に持ってしまったのでした。

ひとわたり地獄を歩き終わり、気分転換に温泉。降りてきたところに、入浴券を売る、土産物屋があります。そこで、とても気持ちのいい店主から100円で入浴券を買い、新湯という小さな共同浴場に入ります。先客は地元のおじいさん。お湯は熱めの少し濁った湯で、注ぎ口のコップで少し飲んでみると、口がしわくちゃになるような酸っぱさ。酸性泉です。飲むと、便秘などに効くそう。地獄の辺りは強烈な硫黄臭がしたのに、浴場ではそんなに気になりません。何回か出たり入ったり水を浴びたりして、先客にあいさつして外へ出ようとすると、えらく早い風呂だと長崎弁で笑われてしまいました。

町の散策開始。インドの大詩人、タゴールがここ雲仙に泊まっていたんですね。

タゴールが大正時代に来ていた。 明治時代にはこんな移動手段だったんですね。西洋人らしき婦人が運ばれています。

地獄以外に気になっていたのは、温泉街の外れにある「原生沼」。九州ではめずらしいミズゴケの沼で、食虫植物のモウセンゴケなんかもあるらしいから楽しみにのぞいてみます。でも、まわりから眺めるだけで、あまりよく観察できません。残念。

原生沼の端正なお地蔵さん。そして、ズームで撮ったミズゴケ。自生しているのは初めて見ました。

この「原生沼」から山の方へ上る道があって、木花開邪姫神社というのがあります。ここの参道は、まあせまい山道になっているんですが、白い短冊がいっぱい木からぶら下がっていて、短冊には参拝した人が詠んだ歌が書かれているんです。その歌が、性にまつわるものばかりなので、はたと気づきました。何かがあるとどっかで読んだはずだったけど、それは陰陽石でした。でもこれらの歌、ぜんぜんいやらしい感じはしないですよ。昔のあけっぴろげな性の感覚ってこんなんだったのかと思います。農作業をしながら卑猥な話で盛り上がる、そんな雰囲気かな。

参道を埋め尽くす歌、歌。

で、たどりついた神社にはたしかにお祀りされていました。ここのは自然石ではなくて、リアルに彫ったものです。近代の意識にまみれている私は、遠景だけ載せておきましょう。近景は・・・撮れませんでしたよ。いや、別に禁止されている訳じゃなくって、近代人の意識がやめろとうるさかったもので。(笑)

遠景

さて、なんだか雲行きが怪しいと思っていたら、ぽつぽつき始めます。バスまであと一時間。どうしよう。そんなあなたに、「雲仙観光ホテル」でのお茶をお勧めします。

なにしろ、建物自体が国の有形文化財に指定されてます。昭和10年に建てられてそのままです。

のこのこ徒歩で玄関にたどり着くと、ちょっと場違いな感じもありますが、そこは老舗ホテル。お茶をしたいという私の申し出に、にっこり笑って中へいざなってくれます。重厚な雰囲気。ここで、最近、ダイエットにも気を使っているにもかかわらず、ケーキまでついた、デザートセットを注文。出てきた、ムースとおいしいチョコレートケーキに、さっき地獄で味わった気分の重さは消し飛んでしまいます。お手軽な性格。(笑)

あまり気持ちがいいからゆっくりし過ぎて、あわててバス停までダッシュするはめに。ホテルマンたちの対応も含めて、とにかく気持ちのいいことこの上ないホテルです。

夕方島原に戻ってきて、まだ明るいので、町を散策。大手という町の中心から始まるアーケード商店街を手初めに、付近を歩いてみます。観光案内に必ず出てくる、「鯉の泳ぐまち」もすぐ近く。島原は湧水が多く、町の中心部、このアーケード商店街のなかにさえ、何カ所も水が湧き出しており、(昨日見た。武家屋敷の通りに流れていたのも湧き水なんだそうな)水の出口はいろいろな趣向を凝らしてあります。

十分くらい歩いただけで、いっぱい湧水に出会います。

そして、湧いた水を水路に流し、そこに鯉を飼っているんです。

でも気になったのはこの長大なアーケード。そんなにたくさんの人は歩いてませんが、まだシャッター通りにはなっていません。そして、ずうぅっと、なつかしい童謡が流れ続けているんですよ。なかには、それに合わせて歌っているおばあさんともすれ違ったので、ほっとさせる効果をねらったものかもしれないですが、こんな商店街は初めてでした。

なんだかほっとする商店街。

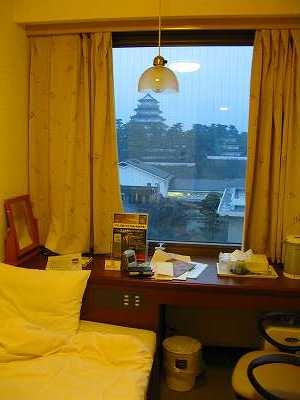

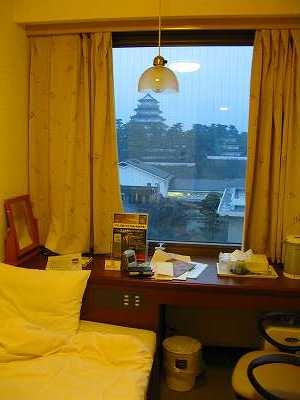

今日の宿は、島原ステーションホテルという名前のわりに、駅から10分ほど歩くところ。安いからあんまり期待してなかったんですが、とても清潔で感じの言いホテルでした。朝食も簡単なものが無料らしい。朝早くチェックアウトしたので、食べられなかったんですが。で、チェックアウトしようとすると、フロントはもぬけの殻。「ただ今朝食の準備をしているからカギをここにおいてチェックアウトしてほしい。」という意味の言葉が丁寧に書かれた札がでています。その通りにして表に出ると、大声で「ありがとうございまーす」という声が何度も聞こえます。最初は私に向けられた言葉だとは気づきませんでしたが、ふと食事場所の辺りに目をやると、立ち去っていく私に礼を言ってくれてたんです。

お城がよく見える快適なホテル。

夕食。ラーメンばかりというわけにも行きませんから・・・(実は今日の昼もラーメン 笑)この地の名産、具雑煮を食べます。たまたま見つけた「姫松屋」という店で。島原の乱の時に、餅をはじめとして、いろんな具を入れて食べていたのがこの具雑煮なんだとか。今でもこの地方では正月なんかには欠かせないものなんだそうです。上に並んだ薄い餅をどけると、なかからは次々にいろんな具が出てきます。鶏、穴子?、たくさんの野菜。ほんのり甘みを感じる透明な出汁が非常においしい。これは食べてよかった。ちょっと気が大きくなったので、さしみやデザートまでついた定食「竹」を頼みます。この地方の名物、「いぎりす」も付いてます。もずくの向こう、レンコンの手前に見える四角いものがそれなんですが。これもうまかった。「イギスという海藻を煮て溶かし、砂糖や醤油で煮込んだ魚やにんじん、昆布などを混ぜて固めたもの。」だそうです。島原半島情報のページ より抜粋させていただきました。

さあ、明けて土曜日。予定はこうです。7時の列車で原城へ。島原の乱が幕を閉じたこの原城跡はどうしても今回の旅で外せなかった場所。このあと、いったん、島原鉄道の南の終点加津佐までいって、また島原まで折り返してきます。きのう見られなかった、島原城のキリシタン関連の展示を見て、フェリーで熊本へわたり、新幹線を使って帰る。こんなところです。

どっしりとした島原駅と、誰もいないホーム。

早朝の島原駅。諫早方面ホームにはちらほら人がいますが、反対側は私と駅員氏のみ。空いたディーゼルカーに乗ります。中で、昨日買っておいたおにぎりで朝食。少し走ると、昨日上陸した島原外港。その先はこの3月いっぱいでこの三月いっぱいで廃止されてしまいます。10年前には雲仙普賢岳の火砕流で、寸断され、200日間の長きにわたっての不通状態から復活したのですが、とうとう廃止されてしまいます。雲仙が島原から見るのとは違った表情を見せますが、どうも曇っていてはっきり見えません。どの駅だったか、いったん扉が閉まり、ぐううとエンジン音が高鳴って少し動き始めたとたんに停まって扉が開きます。息せき切って乗ってくる高校生。親切な運転士。

そうこうするうち、原城駅到着。降りたのは私一人。ほかにも明らかに旅行者とおぼしき人が乗っていましたが、多分、廃止される島原鉄道の写真を撮りにきた人達なんだと思われます。帰りに、あちこちで、撮影している人をみかけましたので。

だれも歩いていない道を数分、原城跡、の案内標識。

江戸幕府は、大名に力を持たせないように、実際の石高より数字を高く見積もっていましたが、ここ島原藩も例に漏れずそうなっており、石高があがるということは実際の石高を越える年貢を供出しなければならなかったわけで、農民に対しては厳しい年貢の取り立てが行われていました。キリシタン大名有馬氏から松倉氏に変わってから特にきびしい取り立てをするようになったようで、規定の年貢を納められない農民には、見せしめのために、その体に藁を巻き付けてそれに火をつける「蓑踊り」といったおぞましい方法も使われていたようです。そこへきて飢饉が続く。年貢は減らない。キリスト教の弾圧も加わって、キリシタンが多かった島原地方の農民は限界に達していたのです。ちょうどそんなとき、役人がキリシタンの旗をめちゃくちゃにするという事件がおこり、それに怒った農民たちはその役人を殺してしまいます。これが、江戸時代を通じて一番大きな内乱とも言われる「島原の乱」の始まり。藩からやってきた、懲罰のための軍勢との間に戦闘が始まってしまいます。瞬く間に戦乱は広がり、特にキリシタンの多かった島原半島の南部、ちょうどさっき島原市から乗ってきた、島原鉄道の南半分が走っているエリアは、組織的に村人全員が参加、そこに対岸の天草から16歳の少年天草四郎を指導者とした天草諸島の人々が加わり、島原城を包囲して勢いづきます。

最終的には幕府が遣わした12万の大軍のために、原城に籠城して徹底的に抗戦した人々は、食糧不足で弱ったところを一斉に攻撃され、3万7千人全員が、老若男女の別を問わずここで殲滅させられてしまった訳です。

路傍の石には十字が刻まれていました。

島原の乱は、日本史の教科書では一頁の半分位で簡単に説明されているのですが、詳しく見てみると、単にキリスト教を認めろというような反乱ではなく、限界まで絞り取られ抜き差しならなくなった民衆の爆発だと捉えることができるようなので、島原藩の松倉重治藩主は、なんと打ち首の刑に処せられてしまいます。幕府が悪政を認めたということでしょうか。

そんなことがこの足元で起こったということを知ってこの地を歩くと、気が引き締まります。畑の中に道がくねくねとゆるやかな上り坂を描いてずっと向こうに続いています。その先には、小高い丘があって二本の、南洋にはえているような風情のとても高い木が目印のように立っています。あれが本丸跡だろうと思われます。

三の丸跡。追討軍は2回に分けて派遣されましたが、最初の追討軍の指揮を執ったのは、板倉重昌。でも、小大名だったため、援軍の鍋島氏や細川氏は全然言うことを聞かず、キリシタン側にてこずっているうちに、幕府は松平信綱を頭として12万の大軍を送り込むことになります。それを知って焦るのは、先発隊の板倉重昌。自分のふがいなさに心を痛め、後発の軍が島原に着く前に、わざと無謀な切り込みをやって討ち死にしてしまいます。その重昌が倒れた場所なんでしょうか、ここにはまだ残っている石垣と共に、碑が建てられています。

二の丸跡付近から見た、本丸跡。2本の高い木が目印。

三の丸跡を過ぎると道はなだらかになり、跡形もない二の丸跡をすぎると、もう本丸はすぐそこです。天気予報では晴れのはずなんですが、どんよりと雲が垂れ込め、その間からにぶいオレンジ色の暗い太陽が時々顔を出します。私の気分を象徴するような風景です。

不思議な色の太陽。

本丸跡。島原湾に向かって大きな十字架が建っています。そのかたわらには天草四郎の墓が。そして、キリシタンのものとおぼしきいく体かの像が静かに海を見つめています。

これが天草四郎のお墓。

そして海を見つめる立像。 朝8時半なのに。

海に突き出た小高い野原と成り果てた本丸跡を歩きながら心は沈んだまま。散歩のおじいさんとあいさつを交わします。駅を降りてから初めて出会う人です。

ゆるゆる本丸跡を歩いているとあっと言う間に時間は経って、ふと時計をみると、次の列車の時刻が迫ってきます。いかん!さっきの散歩のおじいさんをものすごい勢いで追い越し、すたこら走る私。必死の形相です。ぎりぎり駅に着いた時は汗だく。この一人走りのお陰でさっきの重苦しい気分は晴れてきました。不思議なことに、あれだけ薄暗かった空がいつの間にか晴れ渡り、真っ青な空。

警笛を鳴らしながらやってきた列車は、1両編成の、古いディーゼルカー。なんでも20型という古い型の列車で、ふだんはこの南がわを走ることはないのだけれど、廃線と同時に廃車になってしまうらしく、その記念に休日だけ南の方に乗り入れてくるんです。この塗装の色もなつかしいですねえ。このツートンカラーは今ではもうほとんど見られなくなってしまいました。

地元の人よりわざわざこれに乗りにきた人が多いらしく、みんなリュックを持って、カメラを提げていますよ。これ、私のいで立ちと全く同じ。この列車で終着の加津佐というところまで行って、そのまま引き返してきます。

これが旧型の気動車。この色はもうほとんど見ることが出来ませんが、なかなか日本の風景に合うと思うのは私だけでしょうか。

なつかしい雰囲気の車内。扇風機がまたいいですね。

この辺りで大きな町である口之津を通ります。ここは、まだキリシタンが禁止される前に、宣教師アルメイダが上陸し、布教の中心地だったところです。もっともまもなく長崎にその地位は譲ってしまいますが。

口之津を通る。

さっき違って晴れ渡った空のもと、車窓には雲仙がその威容をはっきり現します。島原市からは見えなかった、火砕流の跡もはっきりと残っています。通ったあとの山肌がくっきり茶色に変色している。そしてその茶色い裾野には町もあります。時速100キロを越えるスピードで襲いかかってきた高熱の火砕流になすすべもなく燃えてしまった家々。今は復興していますが、毎日ニュースで生々しい被災の様子が映し出されていたのも記憶に新しいことです。

車窓風景いくつか。

後ろを振り返ると、原城跡がはっきり見えます。まっくろな土の畑。

10時49分、加津佐から一時間少しで南島原到着。ここからバスで、島原城を目指します。

南島原駅の切符売り場。そして、立派な駅舎。ここは3月以降も残ります。

ふと見つけた町並み。

島原城は、明治になって取り壊されそのままになっていたのを、昭和39年に天守閣が復元され、その後も次々昔のたたずまいを取り戻すべく復元が続けられたようです。

ちょうど梅がみごろ。

中は、キリシタンの資料を始め、さまざまな歴史資料館になっています。もちろんキリシタン関係の資料をじっくり丹念に見て回ります。このフロアを一回りすると、ひとわたりの資料がキリシタン伝来から、禁制、島原の乱と見て回れるようになっています。キリシタン大名の使っていた、十字の入った刀の柄、そして、隠れキリシタンが拝んでいたマリア観音。表向きは鬼子母神に見せかけて実は連れている子供はキリスト。キリシタンへの圧迫が強くなってくるに従って、刻印されていた十字架は姿を消し像も仏像に似てきます。今はこうやって陳列されていますが、その一体一体がその昔、ひそかに拝まれていたものです。ただ、隠れキリシタンは、島原にはあまりみられなかったようです。というのも、半島の南半分の村人は全員、今朝歩いた原城で死んでしまったからです。人っ子一人いなくなったこの地域には、外の藩から移住させられた人が新しく村を作ったのです。厳しい年貢のとりたてが島原の乱を招いたので、その後はここと天草地域はそれほどきびしい取り立てはなく、そのおかげで何十年かのうちに、また活発な農村が形成されたそうです。そして対岸の天草は、住民が根こそぎ死滅するようなことはなかったので、隠れキリシタンはわりといたようです。

さあ、熊本に戻ります。前回乗り逃がした高速フェリー、オーシャンアローです。運賃は少しだけ高くて、800円。

オーシャンアローと快適な室内。

遠ざかる雲仙。ここからだと、火砕流の跡もはっきり見えます。色が変わっているところ。

今回は、時間の関係で熊本市内を見ることが出来ませんでした。でも、どうしてもラーメンだけは食べておきたい(笑)ネットで評判が高かった「黒亭」という店に寄ります。熊本駅のひとつ手前のバス停「二本木」で降りて歩くこと数分。

まろやかでいい味でした。バランスがとれてます。ただ、麺が柔らかいのがちょっと。堅めで注文すべきでした。

そして、熊本市内。熊本駅。

熊本駅をよく見ると、4階部分は壁だけなんですねえ。昔の駅舎に足して立派に見せているようです。まあたしかに立派に見えますが。

さて、このたびもそろそろ終わりに近づいてきました。熊本から特急で博多に出、新幹線に乗り換えて京都へ一直線。早い早い。

熊本からリレーつばめに乗車。

でも、のんびりローカル線に乗ってきた神経にはちょっとこの「特急リレーつばめ」は合いません。鉄橋を通過する音なんかを聞いていると、いらいらするような音。果たして速いことがそんなにいいことずくめなのか、大いに疑問が残りますね。速くすること自体は否定しませんが、そこで失われてしまうものもあるということは肝に銘じておかなければなりません。

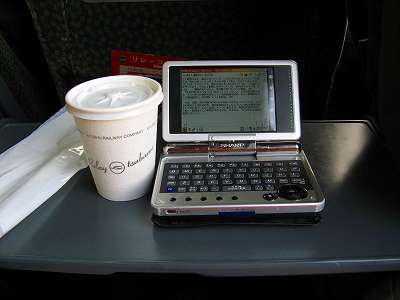

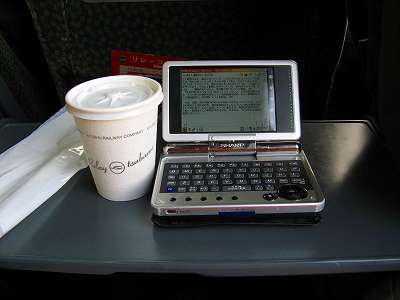

面白かったのは、特急の車内でも新幹線でも、イヤホンをして、この原稿をザウルスを使ってものすごい早さで打っていると、どうもニンテンドーのゲームそっくりに見えるようで、みんな、狂ったみたいにゲームをしている(ように見える)おっさんの隣には遠慮して隣に座ろうとはしません。熊本から博多間も、隣が埋まったのは、もうどこにも席がなくなってから。博多から京都までの新幹線はとうとう隣は空席のまま。みんな気持ち悪いんでしょうか。座ろうとして、やめていく輩も・・・。まあいいんですけどね。

これが執筆道具。ザウルス。こんな風に置いたままだと前屈みになってしまうので、両手に持ってだあーっと打ちます。

さて、9時前、雪の降る京都駅到着です。JRの車内で盛んに宣伝している、N700系というらしい新型車両でした。たしかにずいぶん静かで快適でした。新車のにおいがしました。

鉄道の旅へ戻る HOME