軽便鉄道に乗ろう・・・近鉄内部線、三岐鉄道、北勢線の旅

東海道五十三次のうち、名古屋の熱田から三重県の桑名までは七里の渡しと言って唯一海路をたどることになっていました。今でもこの七里の渡しの跡が残っていると聞いて、急に行ってみたくなります。そしてこの辺には、もう珍しくなってしまった軽便鉄道の規格で作られた電車がまだ現役です。これにも乗ってみたい。で、久しぶりに鉄道を使った小旅行を企ててみました。

京阪電車、京都地下鉄と乗り継いで、山科から東海道線へ。草津からは草津線に乗り換えて、ほぼ、旧東海道に沿って少し南へ振れながら東へ。どんどん高いビルが建ってきている草津の駅前ですが、草津からはのどかな風景に変わります。一面に霜が降りた畑の畝が縦に横に、大地の模様。雪と違って、真っ白にはなりません。そこの土の色にしたがって、微妙に色合いが変わって、飽きさせません。犬の散歩をしている人の赤い服が、その白茶けたなかに鮮やかに浮かび上がります。近江富士も間近に見えます。

ほんとはもっと白いんですが・・・

単線なので、要所要所で行き違い列車と待ち合わせます。後ろ4両を切り離すために5分ほど停車する貴生川で、先に信楽高原鉄道が発車していきます。一両編成のディーゼルカー。

信楽行ディーゼルカー

忍者の里甲南を過ぎると、線路の状態が悪くなるのか、急に揺れが激しくなります。線路の継ぎ目を通り過ぎるたびに、座席の上でひょこひょこ上下に揺さぶられ、少々気持ちが悪く・・・。トランポリン状態。

>

いすの上でトランポリンのように跳ねる

柘植につくと接続はものすごくよく、既に向かいのホームには青いディーゼルカーが待っています。乗り込むとすぐに発車。結構乗ってますね。4つしかないボックス席に、進行方向とは反対向きですが、なんとか陣取ります。

青いディーゼルカー

発車すると、すぐに山の中。ぐうーーっと大きなエンジンの音を響かせて、山に入って行きます。小さな駅をいくつか過ぎて、平野に出てくるとまもなく亀山到着。

駅に近づくと線路が増えてきて、蒸気機関車の時代に使ったものでしょう、機関車の方向を変える転車台なんかも残っているんですが、すでに交通の要衝ではなくなってしまったので、その回りは草ぼうぼう、広い敷地のほとんどの線路は取り払われています。何本もある長大なホームはほとんど使われていない様子です。ここで乗り換え。会社も変わってJR東海です。

名古屋行の各駅停車に乗り込むと、やっと違う地方に来たという感じがしますね。鉄道路線図が名古屋中心。

で、河原田到着。無人駅に降りると、何もありません。車通りの多い県道を歩き、内部川を渡ると今度は堤防を北に向かって歩きます。ここも車がすぐ脇を飛ばしていくのと、川沿いに工場が並んでいるので、そう心が沸き立つ訳ではありませんね。20分ほど歩くと、1号線と交差します。

ここまでくれば、もう内部駅はすぐそこ・・・なんですが、この1号線、車中心でなかなかわたらせてくれません。ようやっと見つけた歩道橋をわたっている最中に、ちらりと見えるかわいい電車。おお、あれこそ目指す近鉄内部線の電車に間違いありません。

かわいい電車が見えた!

ちょうど発車時刻に間にあいました。ほとんど待たずに乗車。うわさには聞いていましたが、やはりちいちゃい。レールの幅が762ミリメートル。ほんの一またぎの幅しかありません。ちなみにJRの在来線は1,067ミリメートル。だいぶ差があるでしょう。車内は椅子が両脇に一列ずつ並んで、かわいらしい。ほどなく警笛を鳴らして電車は発車。

中もちっちゃい

がったんごっとんと、ゆっくりゆっくり走ります。途中の小さな駅でお客さんを拾いながら、終点、四日市に着くまでには席は一杯になりました。

線路の幅が狭いのが分かりますでしょうか・・・四日市にて

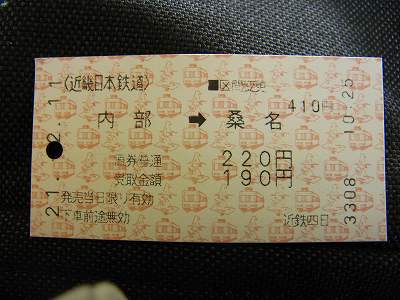

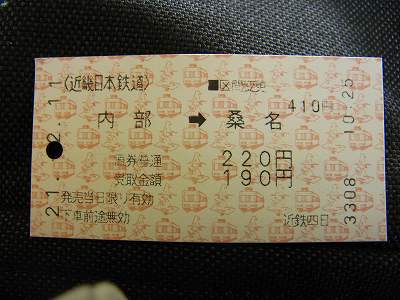

ここで乗り換え。桑名まで近鉄電車です。近鉄電車はいつも通勤で使っているので、なんだか妙な気分。車内は同じなのに、行き先表示は「名古屋」だし、もちろん通る駅名が全然違っていて。

桑名駅は、大きな駅。以前どこかで書いたことがありますが、桑名と聞くと中原中也の詩を思い出します。

桑名の夜はくらかつた

蛙がころころ鳴いてゐた

東京に向かっていた中也が列車に乗っていた日、たまたま東海道線が事故で、乗っていた列車が関西線回りになったために桑名に停まることになったのです。その時の詩。中也の擬音語にはいつもうならされます。しかも音の感じだけでなく、視覚的な感じもぴったりきまっているように思えてしまうんです。

そういえば、桑名駅ホームにはこの事を記念した碑か何かがあったような気がしますが・・・時すでに遅し。もう桑名を離れた後で思い出したのでした。

桑名駅前の観光案内所で、なんと無料のレンタサイクルがあると聞いていたので、さっそく借りることにします。昔の東海道は、江戸から京都を目指すとすると、名古屋の熱田からここまで七里半、船に乗ることになっていました。その跡を見てみたいんです。それともう一つ、この地の財閥が建てたすごい洋館があるらしい。これも見ておきたいし。

揖斐川、住吉神社にて相棒を写す

案内所で自転車を借りて、(なんと無料!)あまり人どおりのない道を、地図にしたがって走っていきます。ほどなく木曾川の堤防に当たります。そのほとりにあるのが六華園。

門から入って、道を曲がったとたんに大きな屋敷が・・・六華苑

当時の大金持ち、諸戸清六氏の邸宅。イギリス人の建築家、コンドル設計です。コンドルと言えば、明治から大正期に活躍した名だたる建築家で、誰でも教科書で習ったあの鹿鳴館、現存するものとしてはお茶の水のニコライ堂をはじめ、重要な建築をたくさん残した人です。

曲がり角を曲がると、洋館とそれに接続する和式の建物が広い庭園の中に建っています。すごいのは、大正時代にこの館を建てた時、諸戸家は自前の上水道を持っていたというんです。洋館に足を踏み入れると、生活の匂いはすでに取り払われて少々白々しいけれども、ぐんと落ちついた空気。磨き上げられた木の階段や柱の飴色が壁の白、クリーム色と調和して、とても上等な雰囲気を醸し出しています。豪奢な部屋を一つ一つ見ていくと、凝った意匠の机、テラスで外に向けて置かれたロッキングチェア、陽光があたたかく降り注ぐサンルームから古いガラスを通していくぶんゆかんで見える池泉庭園。シャンデリアの土台にも精巧な彫刻がなされています。どれもがこう・・・なんといいますか、浮世ばなれしている。こんなくらしがあったのかと、ため息が漏れてしまいます。

庭に出てみましょう。広い庭園は、日本庭園ではありますが、どこか大味です。

池を挟んで反対がわから屋敷を望むと、池に屋敷の影が映ってこれまたえもいわれぬ雰囲気を醸し出しています。この庭園は、この大味さがいいのでしょう。

ここから程近いところに七里の渡し跡があります。この辺は昔から木曾川、長良川、揖斐川という大きな川が血管のように複雑に入り組み、台風で氾濫するとそのたびに地形まで変わってしまうという大変な場所だったそうです。そのために住民は昔から治水に頭を悩ませてきたところです。村そのものを堤防で囲ってしまう「輪中」なんかも洪水からいかに村を守るかという工夫ですね。昔、地理で習いました。なぜ東海道がここをわざわざ船で越えて行くのか不思議に思っていましたが、そんなところに理由があったんでした。江戸時代の地図を見ると、こりゃ複雑。カーソルを合わせると、最近の地形が現れます。

現代になっても、昭和三十四年、この地方を襲った伊勢湾台風の時に大洪水が起こり、ひどいところでは百日以上ものあいだ水が引かないところもあったらしい。だから、この七里渡し跡の目の前には高い堤防が築かれていて、陸地から川を望もうとしても、視界は堤防に遮られてしまいます。

これはその堤防から見た渡しの跡。歌川広重の「東海道五十三次」、「桑名宿」の様子などをみてみますと、たくさんの船が盛んに出入りする様子が見て取れます。

尾張の国「宮宿場」(熱田)を出て数時間、この鳥居が見えてくると旅人の心は踊ったことでしょう。来る人も帰って来た人も。ここから言葉ははっきり関西のアクセントになり、大きな鳥居は伊勢神宮の第一の鳥居。そのころの様子を想像すると、辺りの賑わいや喧噪がふっと浮かんできます。

陸から水辺をみるとこの通り。高い堤防が。

降りたところから東海道は、まだ先へ続きます。今はこんな感じ。戦災や、伊勢湾台風で被害を受けたため、往時の面影はあまり残っていないらしい。

ごく普通の道ですが、ときおり古い店があったりと、なるほど歴史を秘めた道なんだと気づかされます。自転車の機動力を活かして、その昔は見張り場の見附があった直角に曲がっている所をかくかく曲がりながら旧東海道をたどっていきます。

途中で見かけた風景いくつか。春日神社の「しるべ石」。解説によりますと、人どおりの多いところに立てられた、人探しのための張り紙をする場所だそう。「これこれこういう特徴の人を捜している」と、一方の面に張り紙をすれば、心当たりある人が、「どこそこでそれに似た人を見た」なんて、手掛かりになりそうな情報をもう一方の面に張り出すのだそうです。

春日神社は、桑名の祭り「石取祭」でも知られています。日本で一番騒々しい祭りなんだそう。

桑名城の城壁。今でも下流の方には船がいっぱいつながれていましたが、往時は川の上流と行き来する荷物満載の船で賑わったらしい。

そして、石取会館。昭和二年に立てられた元、銀行の建物を、石取祭の展示館として再生。祭の一部始終が写真とパノラマで分かるようになっています。石取祭りとは、三つ車輪のついた大きなやぐらを引きながら練り歩き、要所要所で大きな和太鼓やカネをばんばんじゃかじゃか打ち鳴らすという祭り。桑名の人は祭りが近づいて来ると血が騒ぐのだといいます。

しるべ石と桑名城壁

石取会館

小腹がすいたと思っていると、ちょうどこんなかわいらしい店を発見。ここでみたらし団子を一本。五十円也。醤油味の素朴なもの。写真を撮っていいかと聞くと、どうぞどこからでも、と快い返事。こないだは東京の人がおんなじようなことを言ってたなあ、と笑いながら。で、お茶まで出していただいて、ちょっと休憩。歓談。どらやきも食べておくべきだった。

で、ちょうどお昼過ぎ。自転車を返し、昼食。もちろんラーメン。この風情に引かれて入ったらこれが大当たり。「ちゃーみーすーぷ」

例によってカーソルを合わせるとうまいラーメンが・・・。

なんておいうか、甘みがあってコクがあってそしてぴりっと辛い。まあ、辛いやつ(スタミナラーメン?)を頼んだんですが、ほんとに一気に食べてしまいました。ここの名物は台湾ラーメンみたい。桑名駅のすぐ横です。これを食べにだけでも行きたいほどのお気に入りになりました。

さて、なぜ、昼過ぎで自転車を返してしまったかというと、ここ桑名からもう一つの軽便鉄道、三岐鉄道北勢線が出ているからです。といっても、数年前までは近鉄北勢線と言っていたんですが、乗客減で廃止になりかかったところを、三岐鉄道が譲り受けたんです。三岐鉄道になってからは、駅に大きな駐車場を整備し、「パークアンドライド」・・・駅までは車で来てもらって、そこから電車で街へ・・・という方式にしたところ好評で乗客が増えていると聞きます。で、電車はさっきの内部線と見た目はほとんど変わりません。桑名駅のすぐ横「西桑名」駅から発車。終点まで行くとかなり時間がかかってしまうので、涙をのんで、最低運賃区間だけ、往復です。西桑名を出発すると、少し南に走った後JRと近鉄がならんで走っている広い所を急カーブでゆっくり上って行き、立体交差で越えます。そこからはごっとんごっとんゆっくり道中。

三つ目で降りて、きっぷを買うだけに外に出てすぐに引き返し。帰りの上り電車はハイキングからの帰りと見える乗客で一杯。

愛嬌ある顔付き

さて、帰りは旧近鉄養老線、養老鉄道で大垣に出る予定をしていましたが、連絡がものすごく悪い。西桑名に到着すると同時に大垣行が出て行ってしまいます。

一時間も待つと帰りが遅くなるので、JRで帰ることにします。さて、来た時と同じでは面白くないから名古屋回り。

桑名を出た普通列車はまもなく揖斐川、木曾川を渡りますが、橋を渡って長島に入ると、点在する家が、石垣を組んで、周りの畑より一段高いところに建ててあるのが見えます。なるほどこれが水害の対策なんでしょう。

難の変哲もない風景にうとうといしているうち、いつのまにか混雑の度合いを増した列車は名古屋駅に滑り込みます。が、名古屋駅での接続もあまりによすぎて、ほんの数分遅れた関西線の普通からダッシュで乗り換え。東海道線、米原行の快速に乗り込んだ瞬間に後ろでドアが閉まる音。岐阜、大垣と過ぎて、米原で今度は新快速に乗り換え。京都に吐き出された時にはとっぷりと日が暮れていました。

今日の地図

鉄道の旅へ戻る HOME