2010年5月信州塩の道ツーリング

四月、仕事に本格的に復帰して、ばたばたしているうちに、あっという間にゴールデンウイーク。今年は、信州白馬に別荘を持つ先輩に誘われています。単純に白馬まで高速を使ってもいいんですが、行ったことのない所を通ってみたい。白馬ではゴールデンウイーク中に「塩の道祭り」というのをやっていて、ちょうど三日かけて北の小谷村から青木湖まで歩くという催しをやっているらしい。その初日、南小谷のあたりから栂池までのコースを先輩と一緒に歩くことにしています。となれば、太平洋側から信州へ続いているもう一方の「塩の道」を北上してくるのは楽しくないだろうか、いや楽しいに違いない(笑)。ということで、愛知県は稲荷で有名な豊川からだいたいJRの飯田線に沿って山の中を北上し諏訪湖のあたりを通って白馬を目指すというルートが浮上してきました。

暦どおりの勤務で残念ながら5月1日土曜日はお仕事。いつものパターンで、職場からいきなりツーリングを始めるという計画。とりあえず2時に退勤してから行けるところまで行ってしまおうという魂胆。

その魂胆どおり、仕事が終わるとすぐさま着替えて旅人のいでたちに、そして数十分後にはもう高速の上。下の方からはぎゃーんと高回転で気持ちよく回っているエンジン音が響いてきます。しかしえらく暑いじゃないか。職場からインターチェンジまで、じりじり照りつける太陽に汗だく。信州方面、朝方は二度くらいまで下がると聞いていて結構厚着。下着ぐっしょり、べたべたしていて気持ちが悪い。いっそ京都の自宅に寄って夏用のジャケットに着替えて仕切り直そうかしらん、となんども迷いますが・・・ええい面倒くさい。このまま行ったれー、ケ〜セラ〜セラ〜♪

西名阪道で東へ向かってひた走ります。着替えなくてよかった。ごうごう風を切って走るうちに、ぐちょぐちょしていた下着もすっきり乾いてごきげん。途中のサービスエリアで本日のお宿を予約。豊川のビジネスホテル。さあGW渋滞中の東名阪、荒涼とした中京の工業地帯のなかを三車線で貫いていく伊勢湾岸道と駆け抜けて、豊川インター到着は午後六時ごろ。

お正月にはかならず初詣客の数で上位に進出する豊川稲荷。じっくり街を歩いてみたかったんですが、渋滞にはまり込んでしまったおかげで、ちょうど日暮れどきの到着。街の向こうに横たわる山に沈んでいく夕日を見ながら、散策はあきらめます。

予想したよりずっと清潔なホテルの部屋で考えることは今日の夕食。なにしろ外食するとなると、厳しい食事制限のために、ほとんど食べるものがない。ぜんたい油で炒めたり揚げたりしたものはだめ。何を食べるか非常に厳しい選択を迫られます。

しかし、本日は天の助け。窓から街を眺めると、目の前にはお惣菜やさん。

で、本日の夕食はおにぎりと、和風惣菜。私の敵、油分とは無縁の食事ができました。さいさきがいいようで。

さて、一夜明けて五月二日。えらい前置きが長かったですねえ(笑)。いよいよ出発。塩の道の始まりです。

豊川から北に向かうR151、眼前には今から分け入っていく深い山並。その方向へ一路進んでいくと、都市郊外の雰囲気は、さっそく鄙びた田舎のものに変化。変な看板も見つかります。どうでもいいけど。

一体何の店かと思ったら「墓石センター」だって。ごくらくの「里」ってのが気になります。墓石=ごくらくってことかしらん。

ずんずん山の中へ。まだ冷たさの残る空気が体をすっきりとなでていきます。

そうそうこの辺は交通安全標語も三河弁。

きをつけりんバイク山道事故多し心も体も痛いだら

だったかな。うろ覚えだけれど。でも、一瞬見ただけで、記憶力にだいぶ問題のある私の頭に残ってしまうんだから、作った人は大成功だというものです。バイクと名指しされているので、気をつけていきましょう。痛いのはいやです。昔地理で習った佐久間ダムの近所を通ります。ここでR152へ。R151は、飯田に抜けるメインのルート。R152は、西の方、南アルプスに沿って、ずっと山間部を縫うように越えていくルート。せっかく来たんだから山を選びましょう。いよいよ信州へ近づいてきます。

時節柄、あちこちで立派な鯉のぼりを見かけました。もうすぐ田植え。

小さくて見にくいですが、ここで国道は分岐します。右が国道で、左は林道。国道は青崩(あおくずれ)峠と表示されています。でも、このR152では峠を越えることができません。でも針路は右へ。細い道がぐねぐね急坂を登っていきます。そこここに崩れ落ちてきた石くれがちらばっているので、注意、注意。さもないと、ずるっ、がしゃっ、あいたー、てなことになりかねません。あいたーで済めばまだいいんですがね。そして登ること数分、「塩の道」の石碑。車はがりがりと砂利を蹴散らして登っていきますが、バイクだとそうもいきません。急坂のうえ、いたるところにちらばっている石のせいで、途中で転回して戻ってくることもままならない。臆病者の私はここからさき、歩くことに。峠まで20分と書いてあります。

しかし、こっちを選んでよかった。きちんと石が敷き詰められた道は苔むして時代を感じさせます。武田信玄が二万七千の軍勢をしたがえて、この峠を越えて南へくだってきたときに腰かけて休憩した石、なんてのも路傍にぽつんとありますよ。信玄はここを越えて三方原の戦いで徳川家康を破ることになります。想像してしまいますね。ここを武者たちが気勢をあげながら通過していく様子。

右が腰掛け石

ちょうど20分ほど登っていくと、さっき別れた国道が行き止まりになっている地点のすぐ下を通り、石畳の道はだんだん普通の山道に変わっていき・・・ぐんと傾斜を強めたと思うと、とうとう峠。

カーソルを合わせるとお地蔵さまの拡大

ここから向こうはいよいよ信州

峠というのはある種の感慨をもたらしてくれます。今までのぼってきた道がここから一挙に下る。遠州から信州へ国名も変わる。文化も変わる。さっきの武田信玄もそうですが、いろんな事情を背負った無数の人たちがこの峠を行き来していった。このお地蔵さまはその様子を逐一見てこられたわけです。ようやっと着いた信州の山々をみやりながら、過去の峠に思いを馳せます。

さて、国道は峠を越えて少しの所から再び北へ。地図では山の中に唐突に道が浮かび上がっています。さっき通った静岡側の終点とこの間は、人のみ歩ける昔の街道が残るばかり。峠の名前が示すように、ここはものすごく崩れやすいのだそうです。ここに来るまでにもあちこちで道が崩れかけているのを目にしましたが、このあたりがずっとそんな地質になっているそうなんです。で、トンネルがなかなか掘れないらしい。山肌が大きく信州がわに崩れ落ちている所もはっきり見えます。崩れた岩肌が青っぽく見えたので「青崩」峠なんだそうな。そんな崩れやすい地質は、ここが中央構造線のほぼ上に位置することによって形成されたといいます。それについてはまた後で。

さて、国道をさっきの分岐点まで戻ります。途中「足神」にお参りして、無事を祈りつつ。

奉納された足形の数々。

北上を続けると、またもや国道が途絶えている所があるんですよ。で、再び林道へ。兵越(ひょうごえ)林道。ちゃんと全線舗装されていて、青崩峠の少し東を越える道。国道の迂回路になっています。ここの峠、兵越峠。なんでも信州の人と遠州の人が毎年綱引きをして勝った分だけ国境が動くそう。

カーソルを合わせると標識の拡大。

そしてひさしぶりに国道152号に戻り、長野県大鹿村。山を下って広々してきたと思うと、中央構造線博物館の看板。ゴールデンウイーク中ということもあってか、この山間の博物館も活況を呈しています。おもしろいのがここの館長さん。もちろん地質学の専門家なんでしょうが、展示物を前に、とても熱心に説明してくれます。え?全然おもしろくないって?まあまあ、もう少し読んでくださいな。ボタンを押すと、中央構造線に沿って半分だけぐうんと音を立ててせり上がってきた地質模型を指差しながら、熱のこもった説明に、最初は数十人の人が足をとめて聞いているのですよ。しかし時間がたつうちに一人消え、二人消え・・・おーいまだ説明してはるよー。私はちゃんと最後から二番目まで聞き耳を立てていましたよ。でも当の館長さん、そんなことは意にも解さずといった風で、熱い説明は続きます。心から地面のことが好きなんだよー、というオーラが感じられ、私の目はこの館長さんに釘づけ。いや、目だけではなくってもちろん耳もね(笑)。

そこで学習した結果。関東地方から伸びてきて、ここ信州を南北に貫き、そして愛知県知多半島から伊勢湾、和泉山脈、和歌山、徳島、愛媛から佐多岬を通って九州まで続くこの線の両側で、地質がまったく異なっているということ。要するに、この線の北半分の大地はロシアとつながっていて、南の半分は揚子江のほうから動いてきた。そしてこの大地(プレート)が北半分にぶつかってくっついたのが今の日本だ、とこういうわけなんですよ。ほんまかいなと思う人は下の写真をご覧あれ。この辺には「露頭」と言って、構造線が目で見える場所がいくつかあります。

向かって左のオレンジ色がロシアから続いている地質。右の黒っぽいのが揚子江のほうから動いてきた地質。この二つの巨大な大地ががしゃーんとぶつかって、そのときのようすそのまんまを目の当たりにできる。いやあスケールの大きな世界。日本の大地を二つに分ける境界線上に立っている。これには感動しました。

あらら、もう昼をとうに過ぎています。ここで紹介してもらったそばやさんでうまいそばを堪能。といっても、お医者さまから麺類はあまり噛まずに飲み込むからよくないと言われている身。普通の人がずるずるんと一挙にすすってしまうそばを、ずるずるもぐもぐもぐ、ずるずるもぐもぐもぐ、一口ごとにものすごい時間をかけて咀嚼します。ぜんたいこんな風にそばを食べるのは始めてなんですが、これもまた結構いけますな。そばの香りがじっくり楽しめます。ほんとはちょっと強がり入ってますが。

林道にて休憩

この大鹿村、信号が一つもない村らしいのですが、そんなことよりも私の心をとらえて離さなかったのは、至る所に咲き誇る桜、桃。村の人が丹精して育てているのでしょう、新芽の薄緑を背景に桃色、あるいは紅色の霞があちらこちらにふんわり浮かんでいるさまは、うっとりするほど気持ちのいいものです。

そんな霞の間を軽やかに通りぬけていくうち、またまた峠。分杭峠に差し掛かってきます。もちろん道は細くなって車だとやっとすれ違えるくらい。で、こんなところでなぜか渋滞。実はここ、分杭峠は最近、「ゼロ磁場のパワースポット」として有名らしく、たくさんの人が訪れるようになっているんですよ。しかしちっとも改良されていない峠の頂上にいっぱい車が押しかけるものだから大混雑。現在は峠付近は駐車禁止、ずうっと下の方に車を停めて、予約制のマイクロバスで峠まで来る手はずになっている・・・はずなんですが、おいおいただでさえ狭い道の片側にびっしり駐車している車ども。おかげですれ違いに難渋を極め、なかなか進まんやないのおっ!峠のピークで写真をと思っていたんですが、こりゃそれどころじゃない。粛々と下っていくことにします。粛々だってちょっとかっこつけすぎ(笑)

降りてきたのは高遠の街。ここからもう一度峠を越えて諏訪湖の方へ抜けるはずが・・・いきなり警官が「止まれ」の赤旗を振ってます。いやあな記憶がいくつかよみがえりましたが、ほっ、捕まったのではなくて、七年に一度行われる諏訪神社の御柱祭のためにこのさき通行止めなんだって。やれやれ。まあお祭りだからしかたがない。だいぶ引き返して、西の方、伊那へでなくちゃいけません。

でも高遠から伊那を向いて走ると、実に素晴らしい景色。眼前には中央アルプスの山々が威容を誇り、ふりむけば南アルプスの連山が迫ってくる。まさに信州ということばから浮かんでくるイメージどおりの風景。

目の前には中央アルプス

この写真で分かるように、もう日がだいぶ西の方へ傾いてきています。こりゃいかん。白馬まではまだまだ道のりは遠い。こうなれば高速の助けを。ちょうど伊那にはインターチェンジがあります。で、数十キロの道のりをふっとんで、あっという間に松本の北、豊科インターにて流出。ここでいきなり伏兵登場。忘れていました今はGW。名物大渋滞。ま、しかたがない。忍耐強く我慢し、のろのろ運転。結局日がくれる少し前に白馬の別荘に到着と相成ったわけです。

白馬の手前。青木湖にて。

食事制限の厳しい私のために、食べられないものを省いて作っていただいたおいしい鍋料理と手作り野菜で、楽しく夜は更けていったのでした。

さて、日は変わって五月二日。塩の道祭りに参加です。約9キロの山道を4〜5時間かけて歩きます。昔の人が、北のほう、糸魚川方面からボッカ姿で、あるいは牛に荷物をつんで塩を運んだ由緒ある道。しかし驚いたのは集まった人の数。集合はスキー場で有名な栂池。時間よりだいぶ早く着いたのに、ぞくぞくハイカーたちが雲霞のごとく・・・おや失礼自分もその雲霞のなかの一人でしたか(笑)

受付をすると「通行手形」がもらえる。

とにかく栂池の集合場所(ここがゴールでもあります)からシャトルバスがどんどん人々を運んで来る来る来る。その中に埋もれながら古い街並みを南へ歩き始めます。上り坂で道が険しくなってくるとありの行列よろしく一列になってえっちらえっちら。昔のいでたちで歩くコンテストも同時にやっているようで、いろんな格好の人が一緒に歩いています。しまいには荷物をしょった馬まで。

蟻の行列

ありがたいのは、要所要所で接待があって、お茶や甘酒、そしていろんな種類の漬物がいただけること。同じ材料でも場所ごとに味が違うのは地元の人たちが持ち寄ったからでしょうか。おいしいのでみんな群がってます。もちろん我々もその中にいるのは当然のこと。

昔の人がおおきな荷を背負って、ボッカ姿でたどった道を登ったり降りたり。山の大きさが信州を強く感じさせます。

じんわり吹いてくる汗を拭き拭き歩きますと、眼前にでかい山脈が雪をかぶって姿を現したり、小さな峠を登っていくと、山間の少しだけ開けたところに何軒かの家が肩を寄せ合うように集まっていたり、至る所に咲く水仙や、見慣れたものとは少し樹形が違ってほうきを逆さにしたような形で咲き誇る桜。路傍の馬頭観音。何もかもが目を楽しませてくれます。

そんな道すがらの様子を拙い写真でお楽しみくださいませ。

ちょうど道程の中程あたりにメイン会場の千国諏訪神社があって、屋台が沢山出て大賑わい。ここでみそ汁をいただいて、おにぎりを頬張りながらほっと一息。

ここからはほとんどずっと上りが続きます。かなりきつい坂なんかもありますが、おしゃべりしながらゆっくりのぼっていくとさして気にもなりません。鳥の声を聞きながら。

いよいよ終盤、北アルプスの峰々が目の前に横たわります。

鑓が岳、白馬岳・・・だったかな?

白馬岳の斜面には、ちょうどこの季節になると雪に被われていた岩が顔を出して、いくつもの特徴的な模様が描かれます。この写真の右のほう白馬(しろうま)岳には馬の形をした「代掻馬」が登場して、地元の人はそれを見て苗代の準備をする目安にしているはずなんですが、今年は五月になってもひどく寒い日が続いて馬の形がまだ全然見えません。

こんな雄大な景色を眺めながら歩くのは実に爽快な気分ですね。ここに登ってみたいと思う人も大勢いるようですが、私にとってはこれが近寄りがたい威厳を放っているんですよ。さきの代掻馬じゃないですが、昔の人は自然からいろんな声を聞きながら、自然に包まれて生活していた。でも、そういった声が聞こえなくなって久しい現代人、私は、なるべく声を聞きたいとは思っていますが、いかんせん訓練されていない。だから、このすばらしい風景から具体的な声を聞くことができません。それが近寄りがたさを感じさせるんでしょう。だからむやみに近づくのはよして、遠くから眺めて感心するばかり。でもそれでもいいんです。美しい山に囲まれて楽しい話をしながら歩くだけで充分。購買意欲をむりやり刺激する毒々しい広告もなければ、ちょっと肩が触れただけで目がつり上がってしまうようなぎすぎすした通勤もここにはありません。

てなことを言っている間に、ゴールに到着。清々しい気持ちで記念のスタンプを押してもらってめでたく9キロを歩ききりました。

さあ、これで信州ともお別れ。少し部屋で休ませてもらって、糸魚川を目指します。さっき歩いた道が、山の中腹に所々見え隠れ。もう誰も歩いているのをみかけません。いつものひっそりとした古道に戻っているんでしょう。

こんな風景ともお別れ。

今走っているR148、これはまさに糸魚川浜松構造線という大断層に沿ってつけられた道。今回のツーリングは道のりのほとんどを日本を代表する二つの構造線に沿って走ってきたことになります。10年ほど前の豪雨でこの道のあちこちがで崩落や陥没が起こって長い間通行止めが続いていたのを覚えています。小谷村を過ぎると、両側をごつごつと切り立った山に囲まれ、中心の低い所は白馬村に湧き出して糸魚川で日本海に注ぐ姫川が、岩を噛んで流れています。山すそを上手に切り取ってよくこんなところに道を通したと驚くような光景が続きます。姫川をはさんで向こう側にはJR大糸線。線路を土砂崩れから守る覆いが長々と続き、屋根の所々には上から滑り落ちてきた土砂が覆い被さってます。こっち側の国道もやっぱり長大な覆道で守られながらぐねぐねと北を目指します。えんえん走っていると正直な話、少し怖くなってくるんですよ。このあたりは活断層もおおいようだし、もし崖が崩れたりしたら道ごと川の中に落ちてしまって何の不思議もない。とても微妙なバランスの上にこの道は存続しているんじゃあないかという恐怖。

糸魚川で国道8号線を左折。いつもはここから北陸道に乗って京都までひとっ走りなんですが、今回はぜひ見たいところがあるので国道をいきます。糸魚川を過ぎると山が海の方へせり出してきて、通る所が極端に狭くなってしまいます。ここが有名な親不知。海と山の間にほんの少しだけ空いた場所を国道と北陸本線が分け合って通ります。

後に北陸道が建設されることになりましたが、さすがにもう場所が残っておらず、海の上を高架で抜けています。

ここでちょっと休憩。賑わう道の駅で夕日を眺めながらネットにつなぎ今日の宿探し。ううむ、やっぱりGW、さっき白馬で見たときにはいくつか空室があったのにもうぜんぜん空いてないや。ありゃりゃ。一時間くらいインターネットでさがしまわり、富山駅前の安ホテルをようやっと確保。

今日の宿もなんとか確保・・・親不知PAにて

あとは北陸道をひとっ走りで富山。ほんとうは次の日、能登半島まで回ろうかと欲張りな計画を立てていたんですが、もう充分。信州で見たたくさんのことを静かに考えたい。翌朝ゆっくり起きて、混雑する高速道路を、一路京都目指して走りました。

もうすぐ京都・・・朽木にて

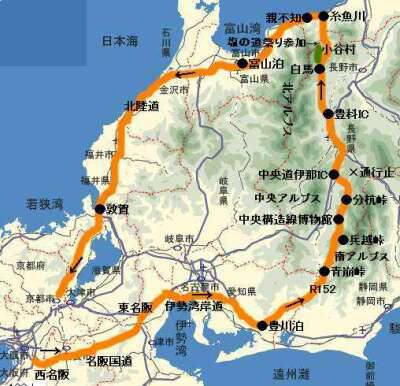

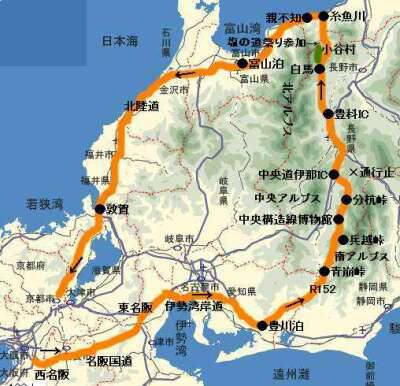

今回の地図

ルネッサの旅へ戻る HOME