2010年7月 紀伊半島縦走キャンプツーリング

目の前に広がるのは、見渡す限りの山、山、その間にほんの少し開けて平らになった所、そこにはちっちゃな田んぼ。そしてまた山、山。視線を上げていくと、しまいには山なのか雲なのかわからなくなって茫々たる空。山は所々しわがよったように高くなったり、ぎざぎざ模様を見せたりしながら、目の前いっぱいに広がっています。左の方に視線を移せばそのきらきら光っているのは海でしょう。その海の向こうに島が見えます。山だ海だと名前をつけて呼んでいるけれど、実はみんなつながっていて一つなんだということがすとんと納得できるような光景です。

ここは和歌山県の生石高原キャンプ場。今眺めていた下界では猛暑日が続いていて、体温とさほど変わらないような生ぬるい空気で満たされているのに、この場所では爽やかな風が体を撫でます。

今日は土曜日。体調もいいので、仕事が終わってから直接キャンプ場へやってきました。妙に大きな荷物を積んだルネッサが職場の駐輪場に停まっていたのはそういうわけ。

で、仕事がはけると一目散。旅人のいでたちになって、河内の国から大和の国へ。一番古い国道だといわれている、竹ノ内街道をひとっ走り。悲劇の皇子、大津皇子を葬ってある二上山を横目に、快調に峠を駆け抜けます。職場から数十分で、もう大和の国。

ふり返るとはるか彼方に古の都、飛鳥 奈良県道30号線

葛城山脈の山裾にぐるりと沿いながら、県道を南へ進みます。山の反対側大阪は、ごちゃごちゃ渋滞しているはずなのに、こっち側だと気持ちのいい田園風景の中を穏やかな気持ちで走ることができます。今回目指しているのは和歌山県にある「生石高原キャンプ場」。そんなに遠くなく、しかも無料だという、近畿では珍しい場所です。古い街、五条を過ぎ、和歌山県橋本市。そこからつづら折りの山道を登っていくと、高野山。道の両側には寺が並び、歓楽施設は皆無。不思議な雰囲気の街。外国人観光客の姿もたくさんみえます。その古い街並みの中、狭い狭い道を通り抜けて国道371号線へ。今日の道は旧道なので、辛うじて車がすれ違えるかどうかという細い山道が続きます。こんな所にもちゃんと生活が営まれているのだと驚いてしまうような、山の中の急斜面に小さな集落が見つかったり。深呼吸をしてちょっぴりぬるい山の匂いを大いに体にのんびり走ると楽しい道。車ではちょっと走りたくはないですね。

日がくれる前にキャンプ場につくことができました。先客が一組だけ。どっかに出かけている様子。さっきの風景を独り占め。さっさとテントを設営して、テーブルに好きなものを並べ、持ってきた本を読みます。ふと目をあげると、ちょうど西の空が橙色に染まりはじめ、刻々と表情を変えながら茜色に沈んでいきます。気づくとそこには深い闇の向こう側に街の明かりがきらきら。思わず息を詰めて見入ってしまいます。

ランタンをともし、ちびちびと酒を飲みながらページを繰っていると、声をかけられます。

「一緒に飲んでもいいですか?」

「もちろん。どうぞどうぞ。」

その男性は、車から新聞を持ってきて自己紹介。なんと、いつも読んでいる京都新聞。しかも、その記事は覚えていました。どんどん失われていく古い自動販売機に魅せられて、日本各地を旅してまわりながらその姿を記録しているUSKさん、その人でした。今回は山陰のほうを回ってきたと言います。益田にはこの自動販売機を修理する職人さんが残っていて、他の地域にくらべると、古いタイプの自動販売機が多く残っているのだとか。この記事を読んでいたときは、ああそうそう。こんな自販機があったあったと、懐かしく思いながら読んでいたんですが、まさか記事の主人公に直接会って話ができるとは思ってもみませんでした。彼は、スーパーカブによく似た、ヤマハメイトで日本各地を旅したことがあるということで、大いに盛り上がります。彼はジャズギターのプロでもあって、私の前で、しっとりと、そして激しくギターを披露してもくれました。昔よく聞いていた、ジャズギターの達人、パットメセニーに響きが似ていると思ってそれを言った所、パットメセニーは師匠みたいなもんで、こないだもコンサートに行ってきた由。これでもまた盛り上がりました。時間のたつのも忘れてあっという間に深夜。こちらがUSKさんの自動販売機のウエブページ。面白いですよ。そしてこの自動販売機のページからホームをたどると、USKさん演奏のジャズギターが聞けます。

月明かりの下で盛り上がる

テントに戻り、気づくともう朝。鳥の声に気持ちよい目覚め。テントを出ると目の前にはあの景色。昨日一緒に盛り上がったUSKさんは、もう出発した後。おにぎりをかじりながらおもむろに地図を開き、今日の予定を考えます。昨日は気づかなかったけれど、いつのまにかテントが増えてました。どれくらい盛り上がっとってん、てとこ。(笑)せっかくここまで来たんだから、熊野古道をすこしなりとも歩いてみようという気になります。

熊野古道へは、高野龍神スカイラインが便利。舗装された林道(清水上湯川線)を数十分登ったり降りたり、スカイラインに合流、いっきに龍神へ。

江戸時代に開かれたという棚田、あらぎ島。(有田川町)

さて、出発してからずっと深い山の中です。そろそろ中辺路町でしょうか。国道に沿って、あちこちに〜王子の看板。王子とは熊野古道に沿って作られた神社。大阪からずっと参詣道ぞいに建てられています。国道なので、少し山の方へ入ると、ところどころ昔の道を歩くことができます。今回は、ある王子へ立ち寄ってみました。国道から少し脇へそれると今度は旧国道、そこからまた奥に入ると、車がやっと通れるような古い道が現れます。

ルネッサを道幅が広くなった場所に停めて歩きます。ときおりぎゃあっぎゃあっと、何とも気味の悪い、けだものじみた声がこだまする中を歩いていきますと、ものすごい桧。何本も。近くには安倍清明の腰掛け石なんてのもあって、平安時代からの歴史を感じさせてくれます。都から何日もかけてこの辺を歩いていた人々は何を思っていたのでしょう。どんなおしゃべりをしていたのでしょう。想像がふくらみます。この王子は継桜王子。根元は桧で上の方は桜だったという言い伝えがあって、奥州をおさめていた藤原秀衡が突き刺した枝から生えてきたといいます。今は何代目かの桜が、ちゃんと植えてあって、秀衡桜と呼ばれているんですよ。

継桜王子

ところでルネッサに戻ろうと古道を歩いていると、さっきのけだものじみた声の正体が割れました。猿ども。ふてぶてしくこっちを睨みつけておもむろに去っていきましたが、うんこのみやげまでおいて。こっちを睨みつけながら脱糞しておったんですよ、きゃつらは。今を遡ること数十年、まだ小さかった私は、大阪の名瀑「箕面の滝」で猿にキャラメルをひったくられてから、やつらにはずっといい感情を持っていません。やつらもそれを敏感に察知するんでしょうかねえ。

やつら

昔の旅人も喉を潤したという、野中の清水。澄んだ水がとうとうと湧き出ています。

そして向かったのは、またもや・・・そうあの丸山千枚田。この風景を見るとなんだかおちつくんです。cub君とも、ルネッサともなんどか来たことがあります。ちゃんと田を見下ろせるところに屋根と椅子がしつらえてあって、ゆっくりできるようになっています。ゆっくりしている人はあまり見かけたことないんだけど。五人も入ればいっぱいになるような小さな屋根のした、さわさわと風に揺れる稲を見ながらぼんやり。体の力を抜いてぼおっと座っているだけ。それでとても気持ちがいい。飽きないです、何度来ても。

通りすがりに写した廃校。錆びたブランコが無常のことわりを匂い立たせています。

熊野川の太公望

熊野の山中、細い道をのんびりと。千枚田でほっと一息ついて、熊野灘。今度は曲がりくねった道を海沿いに。R311。日が傾くころ、紀勢大内山ICを通過。松阪、亀山と高速で一気に駆け抜けて京都に戻ってきました。

高速道路上で巨大なコマのような、不穏な形の雲を発見。京都の方角です。この時刻、京都市内はものすごい夕立だったそうです。

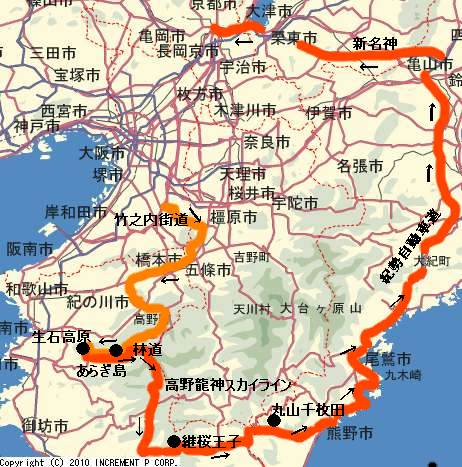

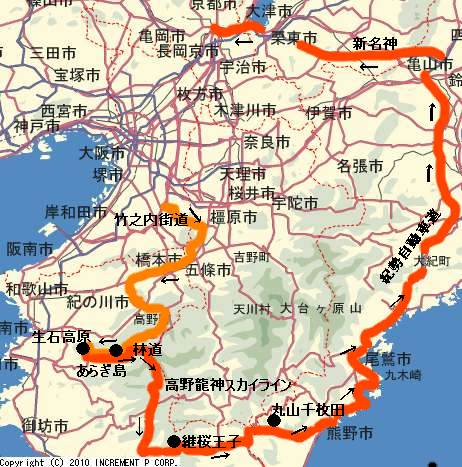

今回の地図

ルネッサの旅へ戻る HOME