しまなみ海道〜鞆の浦〜吹屋 ツーリング

今回のカブ・ツーリングは、金曜の夕方仕事が終わるまで決まってませんでした。カブ君を連れて行くか、はたまた鉄道で旅に出るかさえ未定。金曜夕方仕事が終わって、三連休を前にどんどんみんな帰って行きますが、デスクにほおづえをついて考え込む私。刻一刻と時間は過ぎて行きます。候補はいくつか。フェリーで九州?四国?北九州に入って山陰を回る?はたまた鉄道で山陰?

まず、鉄道の線が消えました。仕事が定時に終わらなかったため、6時過に大阪駅まで行けそうにない。

残っている同僚と雑談したり考え込んだりしているうちに、あまり行っていない中国地方を目指すことに。と決まれば、早い早い。すぐにフェリー会社に電話。予約の受付は終わっているので、直接乗り場まできてくれと言われ、カブ君と神戸に向けて出発。

その時のイメージはこうです。神戸の六甲アイランドから今治までフェリー。早朝のしまなみ海道を尾道まで。そこからできたら弁柄で有名な岡山県高梁市の吹屋あたりまで足を延ばしたい。うんうんいいプラン。と自画自賛。(実はめちゃくちゃ時間的にハードだった)

夜の国道2号線を西へ向けて。途中芦屋でラーメンを食べます。「芦屋ラーメン庵」。まったりとしたおいしいラーメン。むかしここでラーメンをすすっていると、あれキムチなんて入れたっけとおもったら、それは自分の鼻血だったというとんでもなく恥ずかしい思いをした店です。向かいのカウンターの人がやけにこっちをじろじろ見るなと思っていたら、おっさんが鼻血をスープにに垂らしながらどんぶりに食らいつかんばかりの勢いでラーメンをやっつけている。そりゃあ見ない訳にはいかないでしょう。まあ、そのことはおいといて、今日は何事もなく無事に食べ終わりましたよ。

ここまでくれば、六甲アイランドはあと一息。

ラーメンは無事乗り越えたと思ったら、フェリー乗り場で赤っ恥。チケットを買う前に、入り口で「どこまで」と聞かれて、どこ行のフェリーに乗るんだったか忘れるあほうな私。ええっとええっっと・・・。カブ君にまたがったまま惚けたように目線は宙を舞います。やっとこさ出てきた言葉は「新居浜!」おいおいそれは別の会社やん、とカブ君も呆れ顔。まあ、なんとか係の人も分かってくれて「今治行き」の行き先票をカブ君の顔にぺたんと貼ってくれます。でもこれでチケットがなかったらがっくりだろうなと一抹の不安も。

チケット売り場は、三連休とあって、ごった返しています。予約もせずにのこのこやってきているのはどうも私だけの様子。でもあったんですよ。ちゃんとグリーン寝台があいてました。で、今日はダイヤモンドフェリーという会社のフェリーに乗るんですが、ここの「瀬戸内海倶楽部」に1000円払って入会すれば、なんと3割引になります。まあ、ゴールデンウイークとかお盆の時期は割り引きなしですが、でもうれしいじゃないですか。早速これに入会して今日から三割引きです。賢い消費者。ほんとはあっちこっち行かなきゃお金を使わないんだから全然賢くないことは分かってるんですが・・・・(苦笑)。まあ、それでもね、一回飲みに行くのを我慢すれば(しないけど)カブ君を連れて今治まで行けるのは安いです。

さあ、いつものグリーン寝台です。すぐに風呂に入って汗を流し、ビールをあおって地図を広げプランを考えているうちに・・・寝てしまったようです。

フェリーに乗り込みます

5時起床。この部屋の人たちはみんな今治で下船します。みんながごそごそしている様子をカーテンの中で聞きながらプラン作り。と・・・あれ、いつのまにかしんとなった部屋にはもう私だけじゃないですか。こりゃいかん、と跳び起きて車両デッキへ。今治で降りる車はもうみんなスタンバイ。すでに前の方の車は降り始めています。

いらいらしたカブ君にせかせられながらからくも間に合い、無事下船。さっき誕生したプランはこうです。

しまなみ海道〜尾道〜鞆ノ浦〜吹屋〜尾道〜しまなみ海道〜松山か今治〜フェリー

しまなみ海道は、高速道路なんだけど、橋の部分だけは自転車や歩行者、原付きも渡れてしまうんです。で、最初はその入り口にとまどいましたが、大きな公園のなかをぐるぐる巡る歩道みたいにひっそりとありました。そこを入るとおお、「原付道」の表示。これまた人が二人手を広げられないくらいの狭さの道が、ぐるんと新体操のリボンみたいに?空中を回りながら自動車橋の方へ伸びています。

朝焼けの瀬戸内海、来島海峡。今治から。

これがしまなみ海道の原付道 下の写真で、向こうがわにぐるぐる見えるのもそうです。

で、橋と合流すると、自動車用の端のまた端をフェンスでしきって、申し訳程度の道がえんえん続いています。狭いんですがありがたいこと。淡路島から四国をむすぶ大鳴門橋は原付は渡れません。鳴門海峡を結んでいたフェリーも橋の開通で廃止され、一部にはサービスが低下してしまっています。あまり需要がなければすぐに切り捨てるという考え方は、道路のような公共性の高いものについてはちょっと首をひねってしまいます。

それはさておき、夜明けの大橋をわたる原付はわりと多いようです。

自動車用の道路の端っこを分けてもらって・・・って感じですね。

閉口したのは料金の収受システム。箱がおいてあるだけで、両替機も何にもない。で、100円とか50円とか橋ごとに支払っていくんですが、なんとかならないものかね。小銭いっぱい持っている人ばかりじゃないのに。

と文句ばかり言ってますが、本当は島々が朝もやにけぶる夜明けの海上を北へ北へと爽快な気分で走っていた私とカブ君。「同行二人?」

最初に上陸するのは大島。しまなみ海道って、今治から尾道までほんの数キロだと思っていたら、なんと60キロ以上あるんですねえ。ちょっとびっくり。非常識でした。橋を渡るやいなや高速道路から離れ、またぐるぐると細い道を降りてきます。降りたところはいきなり一般道路。自転車や原付はこうやって、橋だけ使いながら島の道を走って尾道を目指すわけです。大島で降りたところには、今治までのフェリー乗り場。橋が出来て大変なんでしょう、料金を値下げして、橋を通るよりずっと安いことを売りに、大きな看板で宣伝しています。

フェリーと橋。敵同士?でもないか。

ちょうど大島の少年野球団のメンバーでごった返すローソンでおにぎりを買います。

コンビニを舞台とした番組か。南海放送。

どっか景色のいいところで朝食にしようという算段。海岸の防潮堤に座っておにぎりをほおばります。目の前では小舟に漁師さんが一人、竿を出して魚を釣っています。少し見渡しただけで、いろいろな島が眼に入ってき、小さな船があっち行ったりこっち来たりとのんびり行き交っています。こう見ると、この辺りで海のイメージというのは、大海原というよりは通路なんだと理解できます。そして食糧を与えてくれる場所、漁場でもある。

そうそう、この辺りはその昔、村上水軍が本拠地としたところでもあるんですね。高いところから島の様子を見ると、複雑にいろんな島が入り組んでいて、どれがどの島か分からなくなってしまう。しかも、島と島の間の海峡は、所によって川のようにきつい潮流が発生しているのがはっきり見えます。それも、全部が同じような流れではなくて、あちら側の海峡は流れが見えるけど、ほんの近くにある別の海峡はそうでもないようす。これら潮の流れを熟知することは並大抵のことではないのは見て分かります。でもそれができたら制海権はすぐについてくるでしょう。で、登場したのが村上水軍なんですね。太古より日本の物流の大動脈として重要な位置を占めた瀬戸内海を押さえるということは莫大な利益を約束されたも同然。当時の政権からほぼ独立した独自の社会を築き上げたようです。村上水軍が活躍し始めるのは南北朝時代。後に分裂して、歴史の流れにもまれ、豊臣秀吉の時代に衰微していき、徳川幕府の鎖国時代には大きな船が所持できなくなり海賊の歴史の幕を閉じる。

今はのどかな風景も、その昔は緊張をはらんだものだったんですね。今渡った来島海峡大橋の下には、来島という島自体が要塞だった島があり、それからこの後すぐ三つ目の島、大三島で見つけることになる、甘崎城跡なんかも、こっちはもっと時代をさかのぼって奈良時代に、唐の軍隊を防ぐために作られた要塞の跡らしい。向かいの島にはその遺構が残っているそう。

そろそろおにぎりも食べ終わりました。ちょっと健康のことを考えて野菜ジュースをぐびり。

のどかな風景、朝食場所 右 甘崎城跡

カブ君に向かって動くものあり。カニでした。甲羅の模様が人の顔に見えます。ヘイケガニのように怒った顔ではありません。ちょっとふくれっつら。停めたカブ君のタイヤを隠れ家と思ったのか、離れてくれず、苦労しました。こっちから私がのぞけば、タイヤのあっち側に隠れる。あっちにいけば、するりと反対側に回る。かわいい奴です。

途中で見かけた民宿。さだめときたか。

広島県に入る

因島の金連寺 鬼瓦にも村上印 (丸に上)ここには村上一族の墓も集められています。このすぐ近くには観光用の水軍城もあります。まだ開いてませんでした。

大島、塩で有名な伯方島、大三島、生口島、因島と橋を渡りながら通過し、尾道に上陸。今渡ってきた、尾道大橋。カブ君は10円です。

2号線を東へ向かいます。ここまで来れば鞆の浦まではそんなに距離はありません。秋だとは信じられない暑さのなか、ちっともおもしろみのない道を10キロも行かないうちに南へ。県道47号線。ふと気になった「阿伏兎(あぶと)観音」の標識。なんだかおどろおどろしい名前です。行ってみましょう。右に折れて細い道をいくと、ほどなく大きな旅館が見えてきます。その名も阿伏兎館。ここから先は車両通行禁止。海に沿った細い道が先へ続いています。左は山、右は渚。内海の静かな波のさざめきと漁船のエンジン音がのどかに響きます。道の突き当たりにお寺が現れ唐突に道は終わります。拝観料100円を払って中へ。ずんずん進むと、朱色の渡り廊下が急坂で上のほうへと向かい、その頂上にお堂があります。お堂の横からのぞくと、すぐ先が海であることが知れます。靴を脱いでお堂へ。ひえぇっ。このお堂、海に突き出した岩の上に建っている。正面は海に面しているようですが、そこに行く廊下の手すりが膝うえくらいまでしかないよ。しかも、廊下の端っこ、外側に向かって傾斜がついているではないですか。今思い出しても背筋がぞおっとする。とにかくへっぴり腰でそろそろ正面に向かいます。正面もやはり膝うえの高さくらいの柵しかしつらえてない。落ちたらそれっきり下の石積みにバウンドしながら海に真っ逆さま。悪い想像がどんどん頭の中をぐるぐる。すばらしい景色をゆっくり眺める余裕がありません。おっと、お参りでした。海に背を向けて合唱、あほか、合掌。ここは海難を防ぐ御利益と、子育ての御利益があるということですが、びっしりとおっぱいの形をした絵馬が貼られています。お乳が出ますようにというのが多い。こんな形の絵馬は珍しいですね。私と入れ違いに赤ん坊を抱いた家族連れが観音堂に上がってきました。遠くから写真を撮っていると、ぜんぜん怖がる様子なく、海をのぞき込んだりしていますよ。見ている私は、それだけで足下がおぼつかなくなりそうでした。

岩山を登る渡り廊下。 たどり着いたお堂(廊下に傾斜がついているでしょ)

お堂の中には、おっぱいの形の絵馬がぎっしり。

海に向かって存在感を示す観音堂。

この阿伏兎観音は、古くから知られていたらしく、朝鮮通信使の記録やら十返舎一九の「厳島参詣膝栗毛」やらいろいろなところに描かれているんだそうな。海から見ると、真っ赤なお堂がとても目立つんですね。昔は、船からお供えを流すと、僧侶が出てきて無事を祈ってくれたとか。

阿伏兎観音から鞆の浦までの道で見かけたすずめよけ。最近めっきり見なくなりました。

ここから鞆の浦まではもう目と鼻の先です。鞆の浦というと、よく写真で海に突き出た「常夜灯」が紹介されていて、そこだけなんだと思ってましたが、どうしてどうして、街全体がとても雰囲気のいいところでした。朝鮮通信使が、ここの風景を「日東第一形勝」と誉めたたえたということですが、その気持ちもわからないでもない。

有名な常夜灯。昔の船着き場、階段状になった「雁木」がそのまま残っている。

かんかん照りでものすごく暑かったんですが、カブ君を置いて街歩き。細い路地が素敵です。太田家住宅(明治までは中村家だった)という、重要文化財に指定された豪商の家があったので、入ってみました。私一人に、解説の人が付いて、広い屋敷の中を丁寧に説明してくれます。ここは、例の常夜灯からすぐ近くに位置し、昔は保命酒を商っていたそうです。今はこの鞆の浦名物保命酒は何件も扱う店があるんですが、中村の保命酒はありません。でも昔はここ中村家だけで専買権を持っていて醸造を独占していたらしい。なぜ、現在何軒もの店で保命酒を作っていながら、発祥の家、中村家の保命酒がないかというと、この家が明治になって傾き、倒産してしまったからなんです。江戸時代の藩札が使えなくなって、かなり財政的に痛手を受けたようです。同時に、保命酒が独占でなくなり、ここで働いていた杜氏の方が独立していった。杜氏が居なくなってどんどん台所事情は苦しくなっていったようです。そんなこともあって現在の保命酒は店によって味が違うそうです。それぞれの杜氏が自分の味を追求した結果なんでしょう。帰って味見してみると、養命酒に似たものです。店の外に、酒に浸ける薬草を干してある店で買いました。幕末に三条実美がここに滞在し、保命酒をたたえた歌も残っているんです。気に入ったんでしょうね、この不思議な味が。私も好きです、この風味。ほんとはいろいろな店のを味見して買いたかったんですが、飲酒運転になってしまうので涙をのんでやめました。

とにかく広い邸宅で、酒を醸す場所以外の屋敷だけで、1階にに17部屋、2階に7部屋あるんですよ。迷子になってしまいそうな広さでした。建築材料も贅を尽くしてあるようです。

さて、私はいつも通りふらふらと街を歩きます。とにかくあっちこっちに懐かしい風景が散らばっています。縦横にある路地をぐるぐる歩くと、陳腐な表現ですが時が止まったよう。また、この街のにおいが特徴的です。特に海の近くで強くなりますが、磯のにおいと漁船に使う器械油のにおいが混じった独特のにおいです。狭い路地で何人もの方が写生をしています。みんな失われてしまった風景を求めているようです。

港の近くの酒屋では、漁師さんでしょうか、盛り上がっている声が聞こえてきます。底抜けに明るい笑い声がこだまします。

あらあら、もう昼をずいぶんすぎてしまっていることに気づきました。ここで食事をすませ、岡山県の山奥、吹屋へ向かいます。途中の道がまた退屈で退屈で。しかも暑くてどうしようもない。めげそうになりながら、福山市を通り、旧山陽道313号線へ。「山陽道」と地図に記された文字を見てちょっと心躍ったんですが、全然。これまた退屈きわまりない道。

井原から、東へ向かっていた道は北に折れます。どんどん山に入っていき、同時に気温もじんわり下がってきます。はっきり体感できます。涼しくて気持ちいい。そしてにおい。今度は山のにおい。深呼吸したくなるような、草のにおいと木のにおい、そして土のにおいのまじったようなすがすがしいにおい。

高梁市に入ってから、中心部には行かず、県道33号線に回ります。

県道33号線は成羽川に沿った気持ちのいい道

県道33号線は成羽川に沿った気持ちのいい道

吹屋は高梁市にありますが、駅のある中心部からはかなり離れています。川沿いの道をずんずん快適に走るカブ君と私。途中で「吹屋こっち」の矢印に従って農道に入ります。カブ君が一番いやがる急坂をぐるんぐるん登って降りると、山の上に巨大なお屋敷。

「広兼邸」でした。映画「八つ墓村」のロケに使われたと、ツーリングマップには書かれています。中に入りたい!でも、すでに4時過ぎ。ぼやぼやしていると、吹屋の街を散策できなくなってしまう。ちょっと焦りが出てきます。いつの間にかもう夕方近い。写真だけ撮って、吹屋の街を目指します。

「広兼邸」でした。映画「八つ墓村」のロケに使われたと、ツーリングマップには書かれています。中に入りたい!でも、すでに4時過ぎ。ぼやぼやしていると、吹屋の街を散策できなくなってしまう。ちょっと焦りが出てきます。いつの間にかもう夕方近い。写真だけ撮って、吹屋の街を目指します。

稲を刈り終わって、わらを干している人があちらこちらに見える山間の道を、カブ君と進みます。

さあ、いよいよ到着。町外れの駐車場にカブ君を置いて、歩き始めましょう。街道の両側に弁柄で染められた家々が並ぶ様子はちょっとほかでは見られません。もはや住む人がなくなった家もありますが、きちんと整備されています。でも、その仕方が全然わざとらしくないんですよ。そして、夕方の西日を受けて暗い朱色に輝く家の軒先では近所の人が何人か、備中の言葉で井戸端会議。ほんの数百メートル歩くだけでそんな風景に何組も出くわします。挨拶をしてくれる人もいます。

ここのにおいはといえば、わらを焼くにおいがそこはかとなく漂っていて、郷愁を誘います。今日はあちこちで、わらを焼いていました。なぜだか分かりませんが、私はこのにおいを書くと、胸が震えます。具体的な形はないんですが、ずうっと昔に連れて行かれるんです。

まあ、写真を見ていただけると雰囲気が少しでも伝わるでしょうか。これが吹屋の町並みです。

5時のサイレンが鳴り渡ります。昼に帰りのフェリーを予約しましたが、これが10時45分に今治を出る便。ここからそんなに遠くないと、プラン作りでは高をくくってました。早めに今治について、温泉にでも入ってゆっくりしようという計画は、しかし無惨にも崩れ去ってしまいます。だって、朝5時半に今治を出て、鞆の浦についたのが昼前。そしてそこから2時間ほど北の方へ走ってきています。うーん。ちょっと危ないかも知れない。カブ君に鞭をくれ、帰途につきます。地図とにらめっこし、まずは東城を目指し、そこから上下という不思議な名前の街を通り、尾道へ戻ることに。

吹屋からほんの少しだけ北上して、県道50号線を西へ。

地図で見ると、この道から東城街道が分かれます。県道409号線。50号線も東城へ向かいますが、大きく迂回しています。東城へはこっちのほうが直線的で早そう。時間に余裕のない私は、こっちを進むことに。ただ分岐点でちょっといやな予感。だって、標識の矢印は遠回りの50号線方面を指しているし、409号線はこの先大型車通行不能って書いてありますよ。細い道なんだろうな。そしてとてつもない恐怖はそのあとに来ることになったのでした。

カブ君と一緒の時はよほど細い道でも、対向車に気をつければいやな思いをすることはありません。道が良ければの話ですよ。ところがこの道、途中の青木という集落まではかなり細いとはいうものの、ほいほい走れたんですが、ここを過ぎて地図で見ると青木峠、ここにさしかかろうとすると、どんどん道が悪くなってきます。しかも日が落ちていく。やっぱりさっきの予感は当たっているのか。

県道409号線。これはまだ序の口。これから先は写真を撮る余裕なし。

この写真ではかなり明るく写っていますが、実際はもっと暗いです。そして、ひどいところでは、日があるのにほとんど真っ暗になります。そして何より私を震撼させたのは、舗装がどんどん崩れていく・・・。一度だけ舗装して、そのあとほったらかしなのか、あるいは舗装さえされてないのか定かではない。もう石がごろごろするだけの狭い山道で、もちろん辺りに民家なんて全くないし、ガードレールもなし。しかも、さっき道の真ん中に巨大な糞が落ちていたことを思い出します。あれは、人間よりもあきらかに大きかった。しかも道の真ん中に人間がうんこをするとも思えない。熊?ぞっとします。いつの間にかピークを越え、下り坂になります。すべって崖から落ちないように、細心の注意を払って必死でカブ君をあやつる私。スピードは小走り程度か。この道の状態では、車なんかほとんど走らないんでしょう。廃道になりかかっているといってもいいのかもしれない。ものすごく長い時間かかったように思えますが、さっき別れた50号線といっしょになったときは、心底ほっとしました。まだ日が暮れきってないところを考えると、そんなに時間は経ってないのかも知れません。もう二度とこんな道は走りたくない。

そういえば、20年ほど前にも同じような経験をしたことがあります。あれは仙台から山形の山寺に抜ける時、同じように直線で結んでいる道を選んで・・・。

まあ、とりあえず無事でよかった。これじゃあ、なんぼ直線距離が近くてもこんな道を勧めるわけないですよね。ちゃんと標識に従っておくべきでした。まあ、無事だったから面白い経験だとは言えますか。と強がり(笑)

東城から帝釈峡を抜ける県道25号。普段ならカメラを取り出す風景がごまんとあるのに、もうそれどころじゃあない。今度は、時間の余裕がなくなってきている。この辺りでとっぷりと日が暮れます。いやはや、あの恐ろしい県道409号線で暮れなくてほんとうによかった。カブ君の弱々しいヘッドライトで真っ暗なあの道を通ると思うと・・・。

岡山県から再び広島県に戻ってきます。

もう風景を見る余裕なし。休憩も一切なし。上下という街で6時過ぎ。信号待ちをしていると、「白壁通り」なんてこころをくすぐる看板が掛かってますが、残念。時間がないのよ。なんとかふれあいセンター、なんて温泉施設も。悪いけどふれあってるひまなんてないのだ。国道432号線、184号線とひたひた南下を続けます。さしてスピードは出てないんですが、雪のようにヘッドライトに映し出されるのは虫。ガソリンスタンドで自分の体を見ると、私のジャケットのメッシュ部分にいっぱい小さな虫が付いています。見た目が悪いけど仕方がない。尾道に近づくと、あろうことか雨が降り出します。ええいまたかいっ!(東北編その2参照)と地団駄を踏みながらあわててカッパを羽織り、また南下。尾道で8時を過ぎます。おいしそうな「尾道ラーメン」が何軒もおいでおいでしますが、我慢我慢。尾道大橋を渡り、しまなみ海道へ。雨もやみます。朝通ったときは、なにげなく原付道の入り口から橋へ入って行けばよかったんですが、困ったことが起こります。こちとら急いでいるのに、標識が中途半端で、自転車中心なんですよ。夜は標識だけが頼り。自転車道の標識はきちんと出ているんですが、原付っていうのは出てないこともあって、どっちにいっていいか分からないことも。「自転車歩行者用入り口」って書いてあるから、原付は別かと思って暗闇のなか、あさってのほうへ行ってしまい、山の中で行き止まりになって引き返すなんてことも。しかも自転車用の標識ですから、車道には出てないときている。目をこらしていちいち矢印がどっちを向いているか確認しながら進むのは骨が折れます。もうちょっと考え直して欲しい。といっても、最後の来島海峡大橋で何台かの原付とすれ違ったほかは、まったく誰とも会わなかったので、経済の原則からすると切り捨てられて当然なのか。いやいや公共の標識、少数者のためにもきちんと整備すべきでしょう。

さあ、最後の大島。朝と同じコンビニで今日の夕食だけ仕入れておきます。今日一日の食費は1500円かかってません。(笑)ここで9時半。あと一時間ちょっとで出航です。気は焦りますが、スピードは出せません。とにかく真っ暗なんですよ。ほとんどの場所が。もちろん、橋へ向かう原付専用のアプローチも真っ暗。カブ君の弱々しいヘッドライトでひやっとすることも何度かありました。で、やっと来島大橋を渡りきります。左手には今治の街の灯が煌煌と輝いている。間に合うか。

間に合いました。10時過ぎ、フェリー乗り場に到着。すでに大分から引き返してきた朝の船が、車をはき出しています。

よかったよかった。手続きを終えて、ほかのバイクと一緒に船に乗り込みます。

一日の行程を振り返って、地図片手にコンビニ弁当を肴にビールをあおります。今日の走行約400キロ。昨日南大阪のとある駅の駐輪場を出てから、またそこに帰るまでの全行程では480キロになりました。

いろいろ恐ろしい目にも遭いましたが、充実したツーリングでした。いい加減にプランしたので、時間の加減を見誤ったのが反省点かな。長々おつきあいいただいてありがとうございました。

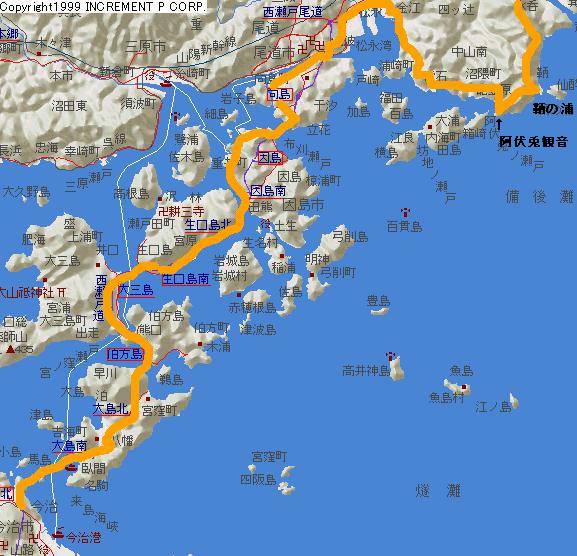

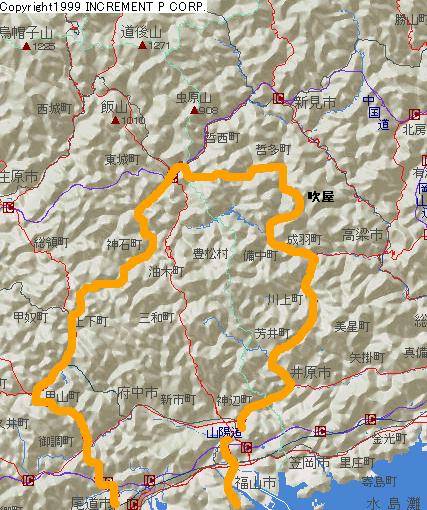

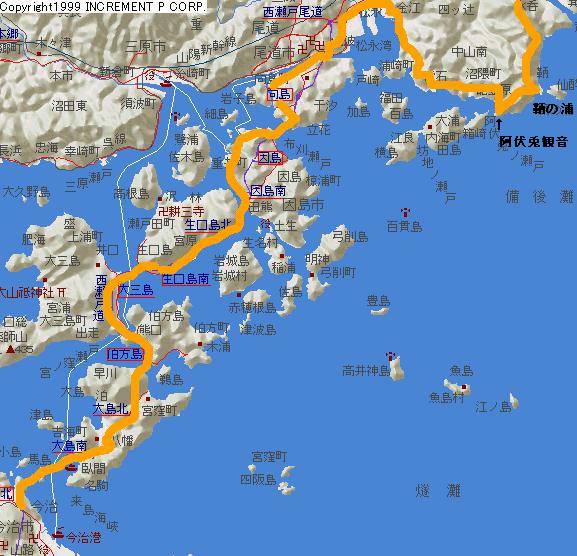

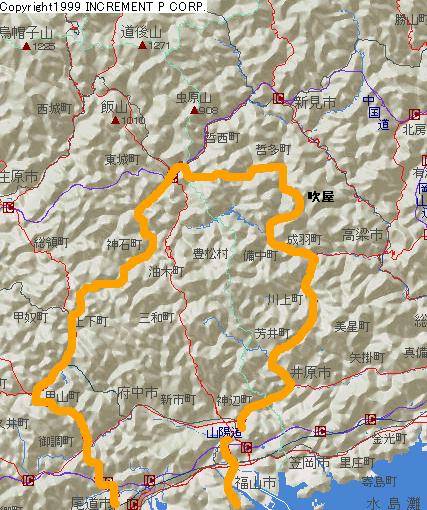

今回の地図(古い地図なので、街の名前が合併する前のままです。山の中の道はかなりアバウト)

その1 左下が今治港 しまなみ海道を通って鞆の浦まで

鞆の浦〜真ん中下の福山〜井原〜吹屋、そして恐怖の県道を通って東城〜上下〜甲山〜尾道

カブツーリングへ戻る HOME

県道33号線は成羽川に沿った気持ちのいい道

県道33号線は成羽川に沿った気持ちのいい道 「広兼邸」でした。映画「八つ墓村」のロケに使われたと、ツーリングマップには書かれています。中に入りたい!でも、すでに4時過ぎ。ぼやぼやしていると、吹屋の街を散策できなくなってしまう。ちょっと焦りが出てきます。いつの間にかもう夕方近い。写真だけ撮って、吹屋の街を目指します。

「広兼邸」でした。映画「八つ墓村」のロケに使われたと、ツーリングマップには書かれています。中に入りたい!でも、すでに4時過ぎ。ぼやぼやしていると、吹屋の街を散策できなくなってしまう。ちょっと焦りが出てきます。いつの間にかもう夕方近い。写真だけ撮って、吹屋の街を目指します。