京都そぞろ歩き・・・下鴨神社、廬山寺

今日は日曜。またまたお昼を兼ねて、そぞろ歩きをば。お昼の予定は洋食「のらくろ」。下鴨神社のすぐ近くです。

バスを降りてすぐにのらくろを目指しますが、ちょうどグループ客が到着した直後。店の前に集団で待っています。で、先に下鴨神社に参拝。

近くには鯖鮨の老舗。そして焼き餅の店も。焼き餅と言えば、上賀茂神社が有名ですが、こっちにも神社からはすこし離れますが、あります。

鯖鮨と焼き餅の老舗

今日の下鴨神社は、七五三参りの子供連れでごった返しています。でも、ごった返しているのは本殿の辺りだけ。本殿を出ると参道は糺の森のなかを南へと続きます。

糺の森

糺の森は、平安時代より人間の手を加えられていない状態で残っているので有名ですが(ただし規模は随分縮小している)、ここを散歩すると四季折々のよさが味わえます。

すぐ隣は谷崎潤一郎が住んだこともある住宅地、あるいは幹線道路ですが、そんなことを忘れてしまうすてきな空間がここにあります。古くは枕草子や源氏物語にも出てくるこの森は、京都を舞台にした小説にもよく登場しますね。最近読んだものでは、森見登美彦の「夜は短し歩けよ乙女」。この糺の森が重要な場面で登場しています。毎年行われる古本市ではこの森を貫く広い参道の両側に、各地からやってきた古書店のテントがぎっしり軒を連ね、目当ての本を丹念に見てまわる読書子でにぎわいます。この小説ではその古本市が最初の大切な場面。この小説、評価が分かれるようですが、独特の文体で、現実の隣にひょいと口をあけている異空間、そしてそのあわいで起こる珍妙な事件がとてもうまく描かれていて、いっきに読了してしまいました。異空間という事に関しては、村上春樹を思わせる部分もあると、思うんですがどうでしょう。

古本市が催される下鴨神社参道

さて、またよりみちが過ぎましたか。糺の森で、私のあたまも非現実に吸い込まれていたようです。この森のなかでも私のお気に入りは、糺の森の中を流れる小川。泉川、御手洗川などいくつかの流れが森に柔らかさを添えています。自然のままの汀を見せているところもあり、澄んだ水が流れていく様子を眺めているだけで時間が経つのを忘れます。

小川に向かって立つと、折からの秋風に吹かれて森がざわと鳴り、鳴ったかと思うとさあっと枯れ葉が降ってきます。もう、何十枚何百枚という枯れ葉がいっせいにはらはら降ってきます。そのうち降ってくる葉は少なくなる。また森がざわとなる。葉がさあっと。尽きる事なくその繰り返しです。えもいわれぬ寂しさをかきたてるその光景に、しばし足と思考を止めて魅入られる私。そんな自然の摂理がいきなり目の前に出現したといったようすは、どうも写真ではうまく写せません。

木の葉が舞う

下鴨神社の本殿へ向かいます。ここは、少し賀茂川をさかのぼったところにある上賀茂神社とともに奈良時代以前よりすでに信仰されていた歴史のある神社です。両賀茂神社の祭りのなかでも葵祭は、朝廷の祭りとして重要だったもので、今なお京都三大祭の一つとして全国に知られているとおりですね。源氏物語葵の巻で、六条御息所と葵の上の間に起こった、有名な車争いが起こったのもこの葵祭見物の最中でした。

さっきも書いたとおり、今日は着飾った子供たちが七五三のお参りにたくさん訪れており、和服姿も目につきます。それを楽しむ外国人観光客もちらほら。

この木は縁結びの神木、連理の賢木。説明によると隣の相生社にいます縁結びの神の計らいで二本の木が一本に合わさったものだそうな。たしかに元一本の木が何本かに分かれて立ち上がっています。この木で四代目。不思議なことに代が代わるごとに、この神域に新しい木が生えてくるんだそう。おもしろい。何も考えずにお参りしたけれど、はたと気づきました。縁結び???まあいいでしょう(笑)。

本殿の手前にある「神服殿」。神の服を縫製するところだったそうで、「開かずの間」らしいですよ。開いているように見えるんだけど。でも、上げ下げする格子や御簾が当たり前にかかっているのがいいですね。

本殿前の風景。

なんか同じようなアングルばかり

だんだんおなかがすいてきました。あの団体客ももうそろそろ食事が終わるころでしょうか、洋食「のらくろ」に戻ってくる我々一行。

おお、大丈夫。行列はなし。もう一時をだいぶ回っています。ずっと混雑しているようですね。中に入っても席はほぼ埋まってました。扉を入るとすぐに「のらくろ」の絵がいくつかかかってます。さすが昭和9年創業。なんでも昔はこの近くにあった、松竹の撮影所からたくさんの客が来たんだとか。今はあちこちの雑誌に載って、地元から遠くからの客でにぎわっています。のらくろ作者の田川水泡さんもこちらにみえたことがあるそうですよ。ここの名物はトルコライス。私と娘はトルコライスセットを、同居人はカニクリームコロッケを頼みます。

まずはセットのスープが出てきます。ポタージュスープ。とろりとして濃厚。いいですよいいですよ。次に、メインのトルコライス。トマトで赤く色づいたご飯に、ふんわりとしたオムレツが乗り、一口大のビーフカツレツがいくつか乗っています。それをドミグラスソースで味付け。ふわっとした卵とドミグラスソースがとても合います。そして、カリカリとビーフカツレツをかじる。満足満足。

メニューともの。

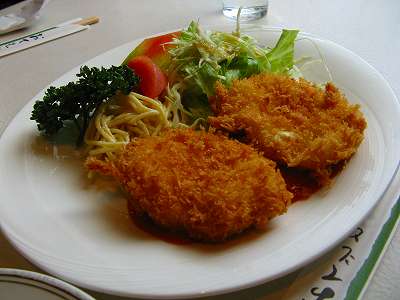

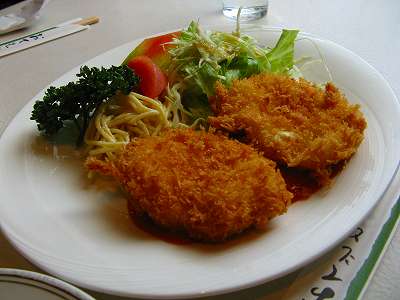

同居人のところに運ばれてきた、カニクリームコロッケもまたよし。カリッとした衣の中にはあつあつとろとろのクリーム。少し分けてもらいましたが、いやあこれもすばらしい。ひっきりなしに客がやってくるのが分かる味です。

カニクリームコロッケ

さて、十分に昼を堪能した我々一向が向かったのは、河原町通を南へ数キロ、御所の東どなり。梨木神社。

もっとも先程訪れた下鴨神社に比べると随分新しく、明治になって建てられたものです。祭神は三條実萬公と三條実美公父子。どちらも幕末から明治にかけて活躍した貴族です。明治維新への功労をねぎらって、もともと屋敷があった御所の東隣り、この場所に梨木神社が建てられ、まず父の三條実萬が祀られる。続いて総理大臣にまでなった息子の三條実美が、大正時代になって合祀されています。

さてこの三條実美、明治維新前に、公武合体派のクーデター八月十八日の政変により朝廷を追放され、長州へ逃れます。再び都へ上る途中に立ち寄ったのが、先だってcub君と一緒に訪れた鞆の浦でした。実は、鞆ノ浦で古い住宅を見学した時に「その昔ここに三條実美が立ち寄って保命酒を気に入って飲んだのだ」と、係の人が説明してくれて驚いた経験があります。というのは、ちょうどその前の週にこの梨木神社に来ていたからなんですよ。さあ、なぜここに来たかと言えば、水です。京都三名水とうたわれた清水のひとつ、染井という井戸からは、今なおこんこんと水がわき出ており、大きなポリタンクやペットボトルを手に水を汲みにくる人が絶えません。三名水のうち、残りの二つはもうなくなっているので貴重です。その時は暑い中、この水を求めてやって来たのでした。今回も、またその水を掬っていただきます。冷たくて角の取れた柔らかい味がします。平安時代はもっと多くの井戸があって女官たちがやはりこの水を使っていたのだと聞きます。こうやってふと平安の人々とのつながりを感じると、なんだか豊かな気分。

染井

この神社、三條家が歌の名門だったことにちなんで、腕に覚えがある人が歌を短冊に詠み、その短冊が参道の萩の木に吊り下げられてています。風が吹くとゆらゆら揺れて趣ある光景が見られます。

今日は人も少なく落ち着いて参拝できます。境内の風景。

さて、この梨木神社の東隣りには、廬山寺があります。

廬山寺は別の場所から、天正年間にここに移ってきたんですが、その移ってきた場所は紫式部が住んでいた場所、つまり日本の文学史、というより世界の文学史の金字塔ともいうべき源氏物語が書かれた場所だと言われているんですね。高校時代に教科書で読んだ、あるいは受験でお目にかかったあの源氏物語がここで執筆されたというのは、それはそれは感慨深いことです。おや、また平安の人とつながりました。ここが紫式部の住んでいた場所だと考証されたのは昭和になってからで、それを記念してこのお寺の庭には紫式部をテーマにした「源氏の庭」があります。

真っ白な砂の上に苔でしつらえた島は、波打っていて、王朝絵巻に出てくる雲を象徴しているということです。先だって訪れた、東福寺の禅系統の庭とはまったく異なる趣を醸し出しています。柔らかい。そう、庭の全面に座った時に受ける印象が違うんですよ。包み込んでくれるような柔らかさを感じることができるでしょう。もっと早い季節だと、苔の間に桔梗の花が咲きそろうそうですよ。桔梗の古名は「あさがほ」。源氏物語にも出てきます。

源氏の庭

さて、このお寺が立つ前は紫式部邸(というより正確には曽祖父、権中納言藤原兼輔が建てた邸宅)だったらしいんですが、お寺自体はこのお寺を創建した元三大師を御祀りしています。元三大師とは、伝教大師最澄によって開かれた比叡山が度重なる火事によって衰微していたのを復興した高僧。死後いろいろな伝説が語られるようになり、宮中に出掛けた際には形相が豹変して、口が耳のところまで裂けた、ものすごく恐ろしい顔になって宮中の邪気を追い払ったとか、鬼のように角がはえた異様な姿になって疫病神を追い払ったとか・・・。それで、鬼大師とか角大師という別称で呼ばれることも少なくありません。だいたい元三大師というのも正月三日に亡くなったからこう呼ばれるのであって、正式なおくりなは「慈恵大師」。これだけいろいろな名前で呼ばれるのは、それだけすごい人だったということなんだと思います。元三大師は亡くなる前に、自分の墓をきれいにしたり飾り立てたりすることを厳しく禁じましたが、比叡山の奥にある大師の墓は、背の高い茸みたいな形に石が積まれただけの、それは簡単なものです。

そういえば、この角がはえた時の姿を護符として玄関に張ってある家が多いですね。と思っていたら、うちの玄関にも張ってあったんですよ。上から紙で隠されていたから気づかなかったんです。

角大師の護符

ふだんはこの廬山寺大師堂に祀られている元三大師は、拝観できないんですが、今日は秋の特別拝観で拝めます。薄暗い厨子の前方には迫力ある鬼大師の姿が、その後ろには眼光鋭い僧形の大師が鎮座なされています。

またここには、明智光秀の念持仏も祀られています。明智光秀のお陰でこのお寺が織田信長の焼き打ちを逃れた縁で、ここにおまつりされている由。なんの造作も加えていないかに見える天然木を組み合わせた、不思議な形状の厨子に安置されています。念持仏ということは、明智光秀が身の回りにおいて大切に拝んでいたわけですね。一瞬何百年という時が消えて、数奇な運命をたどった光秀がこの仏を前に一心に祈っている様子が、薄暗がりの中に見えたような気がしました。

静かにやってきている廬山寺の秋

だんだん日が落ちるのが早くなってきました。あちこちめぐって、充実した気を体に満たした我々一行は家路につきました。

京都そぞろあるきへ戻る HOME