2009年4月 黒潮を感じる旅・・・伊勢南紀ツーリング

一日目 四月二日

今年もまた春がやってきました。土日返上の缶詰状態での仕事が終わって、数日間の貴重な休み。ただ、今回のツーリングも世情を反映して、緊縮したもの(笑)とならざるを得ません。ということはcub君の燃費のよさを利用して、陸路、開放的な海を巡る旅を考えてみます。狭い部屋に閉じこもってちまちました作業を続けてきたので、ぜひともぱあっと胸がすくような景色を味わいたい、というのが今回のコンセプト(笑)です。

となると日本海側を西へ、あるいは北へ。はたまた紀伊半島沿岸を太平洋を眺めつつ。こんなところがすぐに浮かんできます。山陰、北陸も捨て難いのですが、今年の春は異常気象。えらいあったかいわいと桜が咲き出した矢先に寒波がやってきて、連日冬のような寒さ。いったん咲きかけた桜もなかなか咲きそろいません。おまけに4月に入ったというのに、近畿地方北部では雪交じりの雨が降るという予想。ええい、いまいましい。なるべくあったかいところを目指すのは自然の成り行きで、伊勢から紀伊半島をぐるりと回って、黒潮の香りを胸いっぱい吸い込んできてやろうということで、伊勢、南紀ツーリングの始まり始まり。

出発は4月2日。5日の日曜から仕事なので、一泊で帰ってきます。しかし・・・やはりというべきか、あまりの寒さに一瞬たじろいでしまいますね。朝、6時前。気力を振り絞ってエンジン始動。

頭に描いているコースは、京都〜信楽〜伊賀上野〜伊勢〜志摩半島〜南紀のどこか。走り慣れた信楽への道ですでに震え上がります。気温2度!2度ですよ。もう四月に入っているというのに。

ううん・・・どう見ても2度。

本来ならすがすがしい上野までの道ですが、もうほんと大変。

了源上人遭難の地。たまたま停車したところに案内があったので、細い道を少し入ってみると。こんな石碑がひっそり建っています。

鎌倉時代に伊賀地方に布教に行った京都仏光寺の了源上人は、京都への帰り道、この峠で賊に襲われ最期を遂げます。こと切れる前に「我の死は宿業なり、此の者を罪するな、彼は懺悔の心あり。よろしく後世を教えよ。」と言い残したというのです。新しく開かれた国道からほんの数分歩いただけで、うっそうとした薄暗い林。それは寂しいところだったのでしょう。さぞかし無念、と思いきや、瀕死の了源上人の言葉にはつゆほどの迷いも感じられません。堂々と自分の信念を生きて死ぬ、とてつもない大きさの器が感じられます。それに加えて、「後世を教えよ」とは。上人はどこかで命のつながりを感じていたのではないでしょうか。普通に魂という言葉から想像するように、個人が持っている別々の魂ではなくて、それぞれの違いが消えてしまうようなところで実はつながっている。命の働きとでも言ったらいいんでしょうか、我々は実は「そこ」を生きているのです。ただ、普段の我々は自意識を始めとして言葉によって自分と自分以外のものを区別した世界に安住しています。だからつながりが感じにくい。

私をあやめたこの賊に、後世を教えてやれ、ということばからは、一回きりで終わってしまいながらも実はどこかでつながっているのだという信念のようなものを感じずにはいられなかったことでした。

ほんとうに何かの縁で了源さんに出会えました。おっと、先はまだ長い。

雪までちらつく寒さの中を、南下。日が昇ってくるとだんだん指すような寒さは和らいでくるものの、次なる伏兵出現、それは、台風並に発達した低気圧がもたらす恐ろしいほどの北風。

今までも何度か風には悩まされましたが、今回のも夕方まで本当に強烈でした。

で、上野、松阪を通ってやっと伊勢に到着。あまりの寒さにえらく遠く感じました。

近鉄宇治山田駅。戦前、伊勢神宮へ参拝する人でごった返した駅。貴賓室なんかもあって、とにかく立派。国の登録有形文化財です。

駅舎の中もこの豪華さ

ちょうど昼前、せっかくだから伊勢うどんでしょ。cub君を置いて、内宮への参道に並ぶ店の中からひとつ選んで入ります。伊勢うどんって、ぶるんとした極太の麺に一見すると濃そうな、茶色いたれがかかって出てきます。だいたい400円台なんですが、ちょっと高いところへ入ってしまったよう。600円はしたかな。ちぇっ。だって、でてきたうどんは、前に食べたことがある、安い店のとほとんど変わらなかったからね。さて、うどんです。何というか、風変わりです。たれは思ったほど辛くはない。豆味噌の味がしておいしいものです。麺はさっきも書いたとおり、ぶよんぶよん。腰があるわけではなく、口の中をにょろにょろして胃の腑へ収まっていきます。讃岐のぴしっとした腰のあるうどんとは対極にあるこの、伊勢うどん、これはこれでうまいですな。私はこちらも好きですよ。

月見を頼みます。

今日は平日だというのに、参道はごった返してます。お伊勢参りは過去のものではないのです。有名な赤福餅の本店も行列。

実は中で行列が・・・

ちょっといい風景。

やっぱり食べたい赤福餅。内宮の近くに支店があって、床几が並んでいます。一人分頼みましょう。

うまいうまい。このあっさりとしたなめらかで上品な餡が実にうまい。まあ、近鉄沿線なら京都や大阪で買えないこともないんですが、やはり道行く人を眺めながら一服するのは一味違った愉快さをもたらしてくれますよ。

あっ、旅はまだ始まったばかりでした。もう昼をだいぶ回ってます。呑気にこんなところで油を売っている場合ではない。これから志摩半島をまわって、紀伊半島沿いにずうっと南下しなければいけない。それに気づくと、そそくさと立ち上がり、五十鈴川は渡っても参拝はせず(何しにきてんの・・・苦笑)cub君のエンジンに火をいれます。

一応渡った五十鈴川。橋は架け替え中でした。ありゃりゃ川が全然写ってないわ。向こうの鳥居とこっちの鳥居の間がそうなんですが。

さて、ものすごい風の中、鳥羽を目指します。R42号線。国道を走っていて、急に風の通り道なんかに出くわすともう大変。ぶおおっという衝撃と共にcub君はひょうと2メートルくらいは簡単に右に左にふっとびます。それに対抗しようとふんばると、cub君は斜めに傾いたまま何秒間か真っすぐ走ります。直進ですよ。これはかなり緊張します。はっきりいって、まっすぐ走りながら傾くってのは未体験のゾーンでした。慣れると落ち着いて対処できますが。まあ、慣れるほど何回もこんな目にあったということです。

そして数十分で二見浦。説明する必要がない名所です。老舗旅館が肩を並べる道をとことこ走ってみますが、今はそんなに栄えている訳ではないというのが実感。旅館の裏はもう海。

いやはや沖の方まで、見渡す限り白い波が立っていますね。防波堤に立っているだけで、よろめくほどの風。ウインドサーフィンの帆が、風にしたがって不規則な動きをしながらあっちこっち移動しています。

そして、夫婦岩。ここももう、歩くのさえ難儀する風の強さ。岩に当たって砕け散った波しぶきがわっしゃあと飛んできて、顔や服を濡らします。ところで初めて知ったんですが、夫婦岩というのは、それ自身が信仰の対象なのではなくて、600メートルほど先の海中に没している、神が降臨するという「興玉石」の鳥居の役目を果たしているのだそうです。そして、昔から伊勢神宮に参拝する前には、常世の国から真っ先にこの世界に波がたどり着くと信じられた、ここ二見の浦で禊をするのが習わしだったらしいのです。今でもここで禊を(実際にここの水にざぶんと浸かる訳ではないらしいですが)してから、伊勢へお参りする人もいるようですね。

ところでこの蛙君です。ここ、二見興玉神社には、そこここに蛙君がいて、ユーモラスな姿を見せています。なんでも、ここの祭神猿田彦を案内したのが蛙だったというところからきているよう。で、貸した物が「かえって」きたとか、無事に「かえれ」たというように、御利益があった人がお礼に奉納していくんだそうです。蛙に守られた夫婦岩も乙なもんです。

ここからミキモト真珠島や、水族館など、鳥羽の観光地を横目に見ながらパールロードに入り、海沿いの心地よいアップダウンを繰り返ながら大王崎へとたどり着きます。心地よいと書きましたが、本当はちょっと緊張。というのも例の風のせい。海に近いので風がまともに吹きさらし、山に遮られて凪いでいるかと思えば、次の瞬間にはどおっと海からの強風をまともに受ける場所に転がり出たりするので、例の傾斜して直進状態がなんども発生。しかもカーブで車体がそもそも傾いている時にそんなところに突入したりすると、いきなり傾斜の角度を変えなければならなくなったり。でも、それをさしひいても、気分のいい道にはちがいありません。胸のすくような広がりを見せる太平洋の風景を、いたるところで満喫することができるからです。それに、適度なカーブとアップダウン。

ちょっと休憩

で、大王崎です。何十年も前にここには家族で来たことがあって、岬に屹立する灯台へ向かって、土産物屋がずらりと並んでいる、とても活気のある場所だったと記憶しています。ところが・・・。岬の手前にcub君を停め、細い坂を登り始めると、生き生きとしていたその記憶はとたんに色が褪せていきます。

平日ということもあるのでしょうか。ずらりと並んでいたはずの店はシャッターを下ろしている方が多くて、訪れる人も数えるほど。開いている店も、活気という言葉とは程遠い有り様で、心は静まり返ってしまいます。

そうやってたどり着いた灯台は、強風のため閉鎖中。灯台の前では野生の花が、強風に翻弄されながらも力強く咲きそろっています。

海に突き出した突端に灯台があります。今日は中に入れないので、灯台を過ぎて坂を下りると・・・そこは澄んだ水が静かに打ち寄せる入り江。底まで透き通る海。浜では画材道具を横に絵を描いている人が何人も。うっとりするような、静かで美しい風景。

町をほんの少しだけ歩くと、高低差の大きい土地に石積みの家があり、やはりそれを描く人に出会います。ここ大王町(現在は志摩市大王町)はその景観が素晴らしいので昔から画家がよく訪れたことから、「絵かきの町宣言」をしてるんですね。荒波が押し寄せる灯台、そして石積みの坂道。落ち着いたいい感じです・・・・と分かった風なことを言っても今回は駆け足でほんの表面をなでただけなんですが(苦笑)

ここから紀伊半島をひたすら南下。明るいうちに行けるところまで行ってしまいましょう。走るのはR260。海に寄り添ったり離れたりと、気持ちいいところを延々。日が傾きかけるころにR42と合流。三重県だけれど、もう昔の区分では紀の国。そろそろ今夜の宿を決めないと。串本辺りまで行けるといいなあなんて思っていたんですが、尾鷲で日が暮れそうです。携帯を取り出して、尾鷲のビジネスホテルを予約。ま、普通のホテルでした。そうそう、紀の国に入るまで、R260沿いにはこんな景色に多く出会います。これは真珠貝の養殖なんでしょうか?

チェックインを済ませ、暗くなった尾鷲の町を歩き回ります。ちょうど駅のすぐ近くに見つけた料理屋「鬼瓦」。

今日はガソリン代と昼食合わせて二千円も使ってません。ここはちょいと奮発して刺し身定食の「松」二千五百円(だったかな、たぶん・・・なにせ気分良く酔っぱらってしまったので)を頼みましょうよ、と自分を鼓舞(笑)

生ビールで喉をぐびぐびいわせている間に、はい出て来ました・・・・・。すごいボリウム。新鮮な魚が皿からはみ出んばかり。しかも、少し遅れてマンボウの刺し身まで出て来ました。幻の魚マンボウ。ぷよぷよして傷みやすい上においしいので、なかなか市場に出回ることはないというマンボウです。酢みそがかかっていて、口にほうり込めばふるふると、少し抵抗してくちゃっとくずれていきます。味は淡泊そのもの。こんな不思議な食感は初めて。吟醸酒をやりながら、刺し身の山をぺろりと平らげてしまいました。おなかぽんぽん。すこしだけおぼつかなくなった足で歩きながら宿へ帰って来て・・・もう朝でした。

刺し身定食「松」!そしてマンボウの刺し身

二日目 四月三日

朝起きると昨日の極寒はどこへやら、気持ちのいい朝日が東の方から差し込んで来ます。窓を開けると快晴。いい感じです。

今日は、ぜひ行っておきたいところが三カ所。熊野古道の「馬越峠」、串本の橋杭岩、龍神温泉。

七時、昨日買っておいたおにぎりをほお張るとさあ出発。馬越峠は、熊野と伊勢を結んだ熊野古道のうち、伊勢道がそのまま残っている峠で、尾鷲と紀伊長島の間にあります。尾鷲から海山(紀北町)までの間、ずっと石畳の道が残っていると聞いてこれはぜひ登らなきゃいかんと決めていたんですよ。

昨日越えて来た峠を少しだけ北へ戻ります。海山の市街地に入るほんの少し前に、登り口の表示。cub君を停めて歩き始めます。いきなり始まる石畳。でもだまされちゃいけません。これは、最近になって作られたもの。もう少し行くと道は急に険しくなって、ほんとうの昔の石畳が始まります。

大小の石がごろごろと並んで、ずうっと上の方へ続きます。ゆっくりゆっくり石をふみしめながら登っていきます。数分たつと今まで聞こえていた国道のごおおっという音がすうっと消えていき、あたりはあちこちから聞こえる鴬やそのほかの鳥の鳴き声(別ウインドウが開きます)鴬やそのほかの鳥の鳴き声で満たされます。立ち止まると急にその声が大きく響き渡って、なんだかこう、濁りのない別の世界にずり落ちたような不思議な気分。

十五分ほど登ると、お地蔵さん。夜泣き地蔵。哺乳瓶がそなえられていました。昔から旅人の安全を祈願したもののようです。今は子供たちを守る地蔵様として信仰を集めている様子がわかります。こうやって、朝の古道を一人で登っていると、自分も歴史を刻んでいる一人なのだなあと実感します。地蔵さんから見れば江戸時代の旅人も、現代の私も同じ。

そして、ここからまた十数分。名もない沢に流れ落ちる水音が近づいてきて、そしてだんだん遠ざかると、一里塚が見えてきます。旅人の目印ですね。くずれかけていて、判然としませんが、多分この右側に盛り上がっているものなんでしょう。

まだまだ登りは続きます。

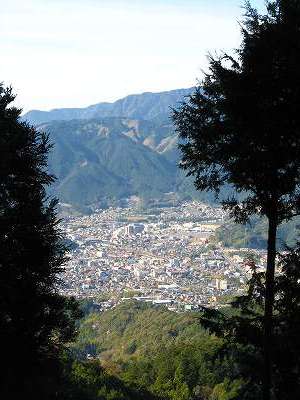

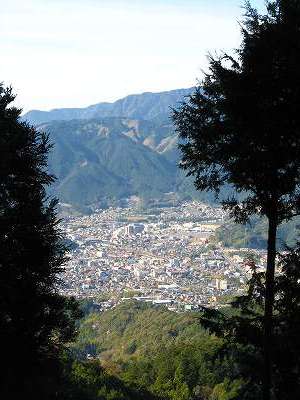

こんな風景を見ながらゆっくりゆっくり。いよいよ馬越峠です。ふもとからちょうど一時間くらい。峠からの見晴らしは絶品。昨日泊まった尾鷲の町並みが木々の間から一望できます。明治のころまではこの場所に茶屋があったそうですが、今は小さな休憩所と碑が建っているだけ。地元の人でしょうか、尾鷲側から登ってきては降りていく人。挨拶を交わします。別世界から久しぶりに人間の世界に戻ってきたという感じですね。

峠道で。

峠を越えてしまうと、cub君が置き去りになってしまうので、今来た道を引き返します。

駐車場で待っていたcub君にまたがり、再び新しい熊野道=R42を南下します。昨日泊まった尾鷲の市街を抜け、熊野から山の方へ、県道311号線。数十分走り、 トンネルを越えると、今度は「丸山千枚田→」の標識を右折、細いぐねぐね道を登ること十分ばかり。山がすぐ間近に迫っていたかと思うと、急に視界が開け・・・そこが丸山千枚田でした。あっと息を飲むような景色。

ぐねぐねした山道を抜けると

丸山千枚田です

なだらかな山の斜面のすべてと言っていいかも知れません。すこしづつ形の違う大小のたんぼ、たんぼ、たんぼ・・・後に、丸山千枚田を守る会のウエブページで調べたところによると、すでにここは西暦1601年には2240枚の田があったそうです。ところが、過疎化・高齢化によって平成5年にはなんと570枚にまで減ってしまったとか。で、保存活動が始まり、現在では1340枚にまで復元されているといいます。

しかし、壮大な景観です。海岸からどんどん山を分け入って分け入って、そのあげくに眼前に広がるこの光景。これだけのものを維持しようとするとものすごい手がかかっているはずです。形を維持するだけでなく、地面に手をいれている人立ちが豆粒のように見えるということは、ちゃんと現役の稲田なんです。こんな形、大きさだと機械化はまず期待できないでしょう。

千枚田にうねうねと付けられた道に乗り入れてみます。視界の端っこには煙が上がり、いくにんもの人が土を耕し、上の方から順番に水が張られていく水音が響き、水の張られた小さな田からは蛙の鳴き声が。こんな風景が何回繰り返されたのでしょうか。

ふと目の前の田から立て札のような物が見えます。邪魔にならぬようにあぜ道を下ると、「千枚田で一番小さな田です」と書かれた札でした。

ひとかかえあれば足りてしまうような、猫のひたいという形容がぴったりするようなちいさな田。ここに稲がいくつ植えられるでしょう。それでもきちんと土を作ってたんぼにする。農に生きる人の、切実な気持ちが伝わってきます。平地でないところでいかに米を作るかという難問への答えがこの千枚田なのだと分かります。

丘の中腹には休憩所も設けられていて、蛙の鳴き声や水音を聞きながら、農に生きる人、あるいは生きてきた人へ、すこしばかり思いをはせました。

後ろ髪を引かれる思いで出発。途中、引作の大楠を見ます。樹齢1500年、幹回り15.7メートル。近寄ってくと、根元は大きなうろになっているようで・・・ひええっ!ゆらゆら影が動いたかと思うと中から人が出て来ました。おどろきました。すみませんと、なぜか謝られて木を離れます。この木は、明治時代、周辺の大木もろともに切り倒されようとしていたところを、かの南方熊楠が、柳田国男に訴え出て、この木だけ切るのを免れたといういわくつき。樹齢や大きさも熊楠の調査になるものであると、案内の看板に書かれています。

いきなり中から人が・・・

木を助けた熊楠も、この木を切ろうとした人々ももう鬼籍に入って久しいはずです。切られなかったこの木はまだ全然衰えを知らない。では、千年も前にこの木がまだ若木だったころ、この場所にはどんな風景が広がってたのか、村はもうあったのか。日本史の教科書のほとんどの部分は、既にこの木がここに育ち始めてからあとのことなんですね。

木のことばかり書いていますが、この木のある村もほんとうにすばらしい。

満開の桜が点在する、日本の村。どんぴしゃりでしょ?何の変哲もないこんな田舎の風景が大好きだとは何度も書いたとおりです。

村の土手に咲くれんげ草

ここから海側へ抜けます。ちょうど熊野川に沿って下り、橋を渡って新宮へ。そして昼食場所を探します。と、R42号線ぞいに「井出商店」という字が目にとまりました。Uターンして確認してみると、和歌山市の行列ができるラーメン屋「井出商店」ののれんわけらしい。こりゃあ入らない訳には行きません。

出て来たラーメンは、昔なんどか食べたことのあるのと同じ、なつかしい味。しかし、店の名前を忘れてしまいました(笑)

更に南下。昨日の強風とはうって変わって、気持ちの言い潮風に吹かれながら海岸沿いを走ります。本州最南端も近づいて、橋杭岩はもうすぐそこ。

対岸の大島に向かって、杭を並べたように転々と続く橋杭岩には、弘法大師が天の邪鬼を使って、対岸の大島まで一夜で橋を架けようとしていると、天の邪鬼はくたびれて鶏の鳴き声をまねた。弘法大師は夜が明けたと思って、作業を中止した。

というのです。(看板に書いてありました)

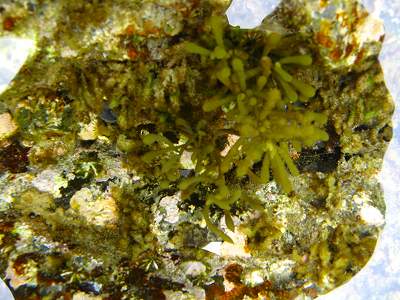

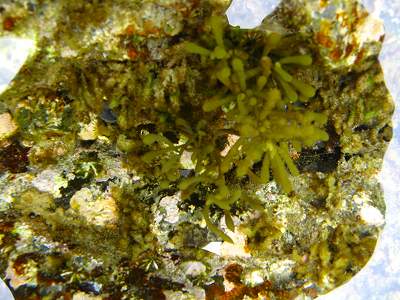

付近は磯になっていて、岩に近づくことができます。波打ち際まで行ってみると、干潮で取り残された岩のくぼみには、透明度の高い海水が満ちていて、時折どっと流れ込んでくる波にゆらゆらと海藻が動きます。

ここで潮の響きを聞くことしばし。ふうっと落ち着きます。

橋杭岩とcub君しょぼい写真ですが

ここで、本州のほぼ最南端をなめるようにたどったcub君と私は、ぐるりと北上開始。荒磯で有名な枯木灘海岸に沿ってぐんぐん走ります。

ごつごつとした枯木灘海岸に沿って走るR42

周参見から、山の中へ。県道37。ここからは県道221、R311とつなぎながら、海と別れて、紀伊半島のど真ん中へぐいぐい入っていきます。山道。ときおり車だったら対向しづらいような細い道に変わりながら山奥を目指します。龍神温泉から高野龍神スカイラインを通って、高野山、そして橋本市へといたる山岳コースです。

しかーしとんでもない伏兵が!!!

(下の写真に見える情報板を拡大)

(下の写真に見える情報板を拡大)

がーーん。昨日の寒さで雪が降ったらしく、チェーン規制。二輪車通行止め!なんちゅうこと。せっかく楽しみにいていた道なのに。ショックは隠せません。4月にはいっとるゆうのにチェーン規制やてぇ??くっそうっ!!思わずヘルメットの中でど関西弁が炸裂。ほほほ、普段はこんなしゃべり方じゃないんですよ。

右に行くはずだったのに・・・

呆然とこのサインを見続けること数秒。こんなことしてられません。最短距離を断たれたうえは、名誉の撤退か。必死で地図を繰ってみます。また海沿いへ戻るとなればこれは大きな遅れが予想・・・って別に鉄道みたいにダイヤが組まれている訳じゃあないんですが。でもなんとかオーケー。少し迂回にはなりますが、以前、御坊ツーリングの帰路に通ったR424を使うことにします。龍神を通るのに比べれば、ぐうんと西へ大回り。でも、この道もほとんど2車線で、走るのはとても気持ちがいいんです。

有田町で見かけた幻想的な桜

途中からは、さっきも書いた通り、昨年10月の湯浅、御坊ツーリングで通った、見覚えのある道。どんどん日が傾いて行く中、ひたすら北を目指し、橋本から河内長野へ、そしていつも通りとっぷり日の暮れた南河内はとあるの駅駐輪場にcub君を停めてツーリング終了。

まさかの積雪で高野龍神スカイラインは走れなかったけれど、またそのうちにcub君と現れることになるでしょう。

今日の地図

スーパーカブツーリングへ戻る HOME

(下の写真に見える情報板を拡大)

(下の写真に見える情報板を拡大)