2008年10月 湯浅・御坊一日ツーリング

またもや、日が昇る前のR24を南へ向かってひた走るcub君。

衣替えになっても、毎日汗ばむ陽気だったのが、雨を境に一挙に冷え込みました。前回の「熊野ツーリング」でも、えらく寒かったんですが、今日も道路端の電光掲示は13度。そして、南へ下るにしたがって温度は下がります。父から譲ってもらった、作業用の革ジャンパーを通して冷たさがじんじん伝わってきます。

前回の熊野ツーリングで、紀伊山地を縦断してとても心地よかったので、今回は紀伊半島の逆側、西の方を走ってこようとしているんですよ。

真っ暗な中、R24で木津川の堤防を走りつづけると、奈良の辺りでだんだん明るくなってきます。左へ行くと、奈良坂を越えて、奈良公園へ。でも、今日は先を急ぎます。バイパスをひたすら南へ、寒さに震えながら。楽しくない道です。やっと五條、そしてここも越えて和歌山県橋本。

橋本の中心街

やっとここでR24とお別れ。高野山へ続く、R371です。

受験シーズンになると入場券が飛ぶように売れるという、「学文路」。

雰囲気のいい駅舎

そして真田幸村が、関が原の戦いの後、追放された九度山。といっても、駅しか写ってないですが(笑)本当は幸村が住んだ寺が、「真田庵」として残っています。

ここもいい感じの駅

R371とはすぐにお別れ、そして、県道13号線へ入ります。R24と紀ノ川を隔てて南側を抜ける道。ごちゃごちゃしたR24にくらべて、柿がたわわに実っていたり、両側のミカン畑に蜜柑が色づき初めていたり、あるいは季節ではないけれど、桃の畑では、だらんと長い葉をびっしりつけた桃の木が並んでいたり、そして適度なアップダウンとくれば、走らない訳には行きません。cub君も、昨日オイル交換してチェーンの調整をしたお陰でごきげん。

これは桃の畑か

紀ノ川に沿って走る

この県道13号へ入ってすぐに、高野山への参詣道「町石道(ちょういしみち)」の入り口にあたる慈尊院があります。一帯は世界遺産に指定されています。高野山の入り口ということで、空海が開いた場所だそう。

朝、すでに8時。京都を出てから2時間以上たってますね。思いの外遠かった。すでに、町石道で高野山へ上るのでしょうか、ハイカーたちがぞくぞくと門へ入っていきます。私も、ハイカーに交じって・・・だいぶ異質。革の作業用ジャンパーが目立ちますな。

昔は、高野山は女人禁制。で、ここまでしか女性は来れなかったのです。ご本尊にお参りすると、こんな絵馬が目に入ります。

絵馬に見えるのはお乳ですね。安産の祈願に女性が多く訪れるらしい。弘法大師が高野山を開いたあと、大師のお母さんは、一目高野山を見たいと四国からはるばるやってきますが、残念ながら高野山は女人禁制。それで、この場所に滞在し、空海は月に九度もはるばる町石道を歩いて下って母に会いに来たということから九度山という地名が出てきたそうな。また、お母さんが亡くなったときに、信仰していたここの本尊弥勒菩薩に化身したという信仰が生まれ、そんなことから、ここが女人高野と呼ばれるようになったといいます。

境内から少し外に出ると、年配の女性が大きなザルにいっぱい柿をむいています。ふとその女性と目が合います。

「参拝の方ですか?」

「そうです。」

「ほんなら、これを住職にもっていってくださいな。これは接待やから、もしお好きやったら、お宅さんもお上がり。」

てなかんじで、大きなザルを住職のところへ持っていくことになりました。よいこらしょ。で、ひとつつまんで勝手に接待されることにします。

しゃきっと噛ると、甘さがぶわっと。それはおいしい柿でしたよ。このへんは柿の産地。そこで取れたてのものはやはりうまかった。

慈尊院から急な石段を登ると、丹生官省符神社。ここも弘法大師が開いたらしい。

そして、さっき書いた、高野山まで続く町石道。ここから24キロの道程の、一町ごとに、目印の石でできた卒塔婆が建ててあるんです。この町石道は、高野山が開かれた直後に空海によって設けられた参道。13世紀になって、石が設置されたらしい。幾星霜もの間、高野山への参詣人を見守り続けた道と石。幾多の人々が、さまざまな思いを抱いてこの道を登り、そして降りていったのです。こういう場所に立つと、自分が歴史にちゃんと参加しているんだという気分になります。もちろん普段からみんな歴史には参加しているんですが、なかなか気づかないんですよ。気づくだけの暇がない。

鳥居の右に細長い石が立っているでしょう。あれが、高野山から数えて180番目、最後の町石です。

おっと、長居をし過ぎたかも知れません。先はまだまだ長い。

R424で海南方面へ。と・・・

なんじゃこりゃー?シートベルトしようも和歌山弁。この標語は、これから何度も見ることになります。

黒江到着。

うだつのある家

黒江は駅で言うと、海南のひとつ北、和歌山より。有名なのは、漆器です。会津や輪島などとともに全国にその名を知られている訳ですが、もともとは、紀ノ川ぞいの根来寺の僧が作っていたもので、最初は素人仕事なので、使っているうちに上に塗った朱色が部分的に剥げ、下地の黒い漆が出てきたのを、逆に趣があると珍重がったのが事のおこりだそう。で、なぜ根来寺とこんなに離れた黒江で花開いたかというと、秀吉が根来寺を攻めた時に、ここに逃げ込んだ僧によって伝えられたということ。それを黒江塗りと言います。紀州漆器伝統産業会館だとか、黒江塗り物館などで、おみやげが買えますが、きちんとしたものは目玉が飛び出すとまではいきませんが、目玉がかなり前に出そうになりますな。ふらふらやってきた私の手がとどく価格ではありません。

ここは、その名前が示すように、昔は海だった場所。それが地震によって隆起して今のようになったそうです。で、特徴的なのは、「のこぎり歯」と呼ばれる独特の家並び。上の写真のように、道とすこしずれた角度で家が建っているので、道に面して三角形の空き地ができるんです。由来が書かれた説明書きを読んでみましたが、いまいちよく分かりませんでした。なんでも、もと海だったところを埋め立てた関係で、敷地が平行四辺形になったからだというようなことが書いてあるんですが・・・そんなに残っている訳ではありませんが、いくつか並んでいると、ぎざぎざが独特の風情を醸し出しています。

これから行く湯浅のように、町の多くが江戸期の名残をとどめているといった場所ではなく、古い家々の中に新しい家も交じって、それらが両手を開くと届きそうな狭い道の両側に並ぶ、そんな町。私は中学時代、こんな町並みを通って通学していましたので、とてもなつかしい。

黒江からR42に出ます。

南へどんどん。有田市内がわりと混みますが、昼前には湯浅に入ります。この町は、醤油発祥の地と言われてるんですね。というのは、鎌倉時代、覚心という僧が中国から金山寺味噌の作り方を伝え、その味噌から染み出している液体がおいしいということから醤油になっていったという話があるから。駅から徒歩15分ほどの距離に、昔からの醤油屋さんが多く残っています。そして、その付近は町並み自体が濃厚な江戸時代の匂い。

湯浅の地図ですが、右下が駅。左上がその地域です。

大仙堀。川から小さな湾のように船だまりを設けて、ここで醤油を満載した船が各地に出掛けていったのです。「醤油発祥の地」の看板が誇らしげに奥の方に見えます。右の写真はその構造。

さて、反対側はどうなっているかというと、この通り。

虫籠窓がならんでいたり、醤油の店だったり。

思わず立ち止まってしまった光景。白壁に、華やかではないんですが青や赤、いろんな花の色が映えて。じわりとこころを動かされました。こういう普段着の美しさって本当にすてきです。

お土産にたまり醤油と金山寺味噌を買って、またR42を南下。おなかがすいたので、たまたま目に止まったラーメン屋に入ります。店の屋号も何もなくて、ただラーメンとしか書いてない。実はいろんなおかずもある食堂だったんですが。そういえば、和歌山ってラーメンでも有名でしたっけ。そうだからか、このラーメンはえらくおいしいものでした。豚骨系なんだろうけど、臭みがなくてほんのり甘くてまったり、やさしいスープ。よかったよかった。大満足の昼食です。場所は広川町だったかな。

由良で、海岸線へ。日の御岬やアメリカ村を回って、海岸沿いに御坊へ入ります。県道24号線。

R42の倍くらいの距離をかけて、海岸線を御坊まで。

ところどころ細くなりながら、ある時は海づたいに、ある時は山の中へ。あれ、こんな道、どこかでも走ったことがあったぞ?そうそう、ここですよ。今年の春に走った、山口県は、海沿いの旧道でした。あっちは日本海、こっちは太平洋。

日ノ御岬。太平洋にぽこんと突き出した小さな半島には、明治時代から灯台がともっています。

日ノ御崎灯台

そして、海岸づたいに走ると、アメリカ村と呼ばれる集落があります。ちゃんと、バス停もあるんですよ。

この集落の本当の名前は、美浜町三尾。江戸末期から明治初期にかけて、泉州岸和田の漁民との漁場争いに敗れた三尾の人々は、困窮の生活を余儀なくされていたんですが、明治になって、工野儀兵衛という人物が、単身カナダへわたり、バンクーバー近郊で豊かな漁場を見つけます。彼の後を追って、続々とこの小さな村からカナダへ移住が始まり、カナダからの送金でこの村は裕福になります。また、カナダから帰ってきた人が、あちら風の家を建てたり、向こうの生活を持ち込んだりして、この村は一種独特の雰囲気を醸し出したということです。昭和初期に、パンにバターを塗って食べ、テーブル、ベッドの生活と言えば、ほかから来た人はかなりびっくりしたことでしょう。会話も英語交じりだったりして、戦時中はにらまれたらしい。カナダ在住だった人達も戦時中は財産を没収され、収容所に入れられるという苦しい日々を送っています。そんな苦難から半世紀以上経った現在でも、カナダの日系人のなかでここと関係のある人は何千にも上り、交流が行われているそうです。

これが洋風建築の名残か?

戦時中に焼けてしまったり、立て替わったりで、洋風建築よりは、しっかりした日本風家屋が目立ちます。

人一人やっと通れるような路地にこんな立派な家がぎっしり

アメリカ村から海岸沿いを数十分で、御坊市内。とある踏み切りに行き当たります。おお、はからずも、これは今日のお目当て、紀州鉄道ですよ。朝、通った学文路駅と同じく、受験シーズン前にはこの駅までの切符がよく売れるという、「学門」駅です。

運よく、古い車両がやってきます。

警笛が聞こえて、かなり時間が経って、のろのろと一両の列車がやってきました。乗りたあい!

始発の御坊駅を目指します。

JRの改札を入って、左側、大阪や紀伊田辺に向かう特急列車を待つ人で混雑するJRのホームの片隅には短い0番線。そこで待っていると、さっき見た古い気動車が静かに到着。

白熱灯が並ぶ車内はなつかしい匂い。床は、木でできています。片道2.8キロ。日本で一番短いといってもいい私鉄に乗って折り返してこようと、運転士氏にダイヤを尋ねてみると、ううん、残念な結果。すぐに発車するものの、終着西御坊駅で35分停車するんだそうです。すでに日は西に傾きかけている。これじゃあJR御坊駅にかえってくるまでに一時間近くかかってしまいます。発車直前に涙をのんであきらめました。乗車時間、1分・・・とほほ。

昭和35年製造というプレートが見えます。

この車両は、もと大分交通の耶馬線を走っていたのが、廃線とともにこちらにやってきたもの。で、こっちでも乗客が多い訳ではない、このような私鉄がいまだに残っているのは、実はからくりがありまして、70年代に、関東の不動産会社がこの鉄道を買収したからなんです。鉄道会社の不動産部門だと信用がおけるからでしょうか。うまいことしたものだと思います。だから、鉄道部門は赤字でも、そう簡単に廃止にはならない。

おや、もう3時半を過ぎました。早めに帰らないと山道で夜になってしまいます。R42号線は、休日の夕方に混雑するのは必至だから、山を通ります。県道26で紀伊山地の奥に分け入り、そこからR424で紀ノ川に出る予定。

安珍清姫で有名な道成寺の前を通って、県道26

日高川沿いの、すがすがしい道です。車どおりも少なくてcub君もごきげんに走れます。

日高川では、みんな仲良く並んで鮎釣り。

で、山の中、日高川町でR424とクロス。

R424に入ります。裏道としても使われているんでしょうか、今までとは違ってちょっと車も増えます。でも、2車線の走りやすい道が続きます。ところが有田川町の金谷をすぎると、もう車同士がすれ違うのも困難といった具合になって、急に速度が落ちます。狭い道がうねうねと。斜面一面が蜜柑畑になった、その間を、そしていつの間にかさっきの畑を見下ろして、そして今度は次の山・・・てなかんじ。蜜柑の橙色がぽつぽつと斜面に光っていて、景色はよろしい。「国道→」てな看板もあります。どっちが国道だかわかりゃしないような細い道同士の分岐があるんですよ。

海南市に入ります。峠を越えた瞬間、山の向こうまでひろい眺望に捉えられて小休止。もやのずっと向こうに紀ノ川市の市街地がうっすら浮かび上がっています。ここ、牧場なんでしょうか。

このあとも、心細い道をずんずん行くと、もう紀ノ川はすぐそこ。そして夕暮れ。

で、R24はごちゃごちゃしているから敬遠し、和泉山脈の山麓を貫く、広域農道に出ます。これは前のミニツーリングで通った気持ちのいい道です。が、大きな誤算が。

それは、もうすでに日がとっぷり暮れているということでした。信号がほとんどないのはいいんですが、街灯もほとんどない。そしてアップダウンを繰り返しながら蛇行する夜道は、か弱いヘッドライトのcub君にとって大の苦手とするところ。カーブを曲がっている最中に、視点はすでにカーブの出口を見ていないといけないのに、すぐ目の前がぼおっと照らし出されるだけ。思ったよりカーブが急だったりすると、曲がっている途中でcub君を倒す角度をあわてて修正したりして、ものすごく疲れます。

まだ続くんかいと思っても、次なるカーブ。次なる小さな峠。へろへろになりかけたところで見えた、R371の明かりのなんとありがたかったことか。大阪方面へ帰る車で混雑するR371を抜け、大阪に入ってからはR170、外環状線を北上。いつもはうっとうしいこの道の明るさがうれしい。

例によって河内の国、とある駅の駐輪場でキーをひねるとcub君のエンジンはすとんと静かになります。時刻は19時30分。走行距離380キロ。15時間の楽しかったツーリングの幕を、この辺で降ろすことにしましょう。

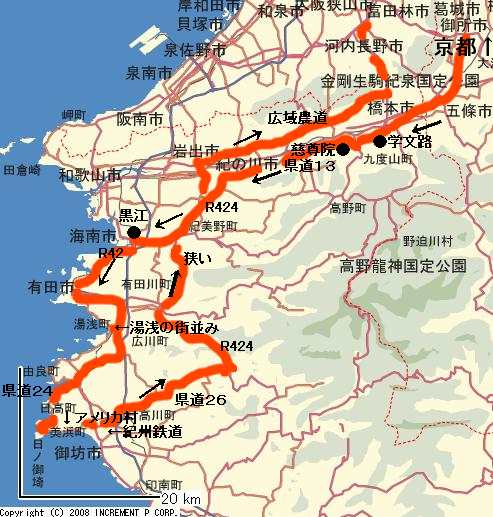

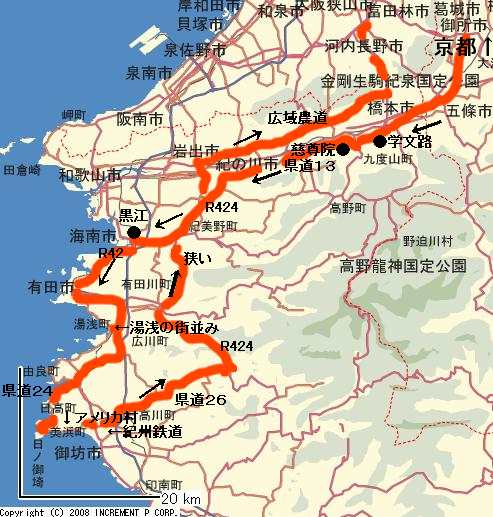

今日の地図

スーパーカブツーリングへ戻る HOME