京のそぞろ歩き・・・東寺、そしてお気に入りの店2軒

毎週のようにそぞろ歩いている我々一行。有名なんだけれど、一度も行ったことのない東寺を歩いてみることにします。

その前に昼食。百万遍交差点上がる西側にある、お気に入りの店「華祥(かしょう)」です。(2015年追記 田中里の前交差点東北角に移転しています。)小さなビルのそのまた小さな階段を上がったところにある、10人入れば満員という中華料理屋さん。ここの料理は、外れたことがありません。

ここでのお気に入りは、鶏ねぎ中華そば、あんかけ焼きそばの定食(昼のみ限定30食)、サラダ入辛冷麺、あと卵白のあんかけチャーハンというのもあります。それからそれから・・・。いろいろあって悩みますが、今日はサラダ入辛冷麺を頼みましょう。この冷麺は、普通の中華冷麺と違って、全然酸っぱくないんです。レタスやプチトマトの彩りの上に肉そぼろ、それに干しエビなどがはいったあっさりめのたれがかかります。トウガラシの辛さがぴりりとひろがって、清涼感あふれるたれが麺にからまり、それはそれはおいしいんですよ。同居人は、黒ゴマ冷麺。これも、ゴマの風味豊かな甘めのたれが、すばらしい。サラダの冷麺と麺の色が違います。

ちなみに鶏ネギ中華そばは、すっきりした中華スープに、少しだけ味のついたネギと鶏肉が盛り付けてあります。このスープがまたいい。透明感あふれる、雑味のぜんぜんない、でもうま味はしっかりついているという、あっさりスープ。ラーメンに関しては、こってり味が好きだった私も、ここのスープには脱帽です。ご主人は、有名な中華料理店の料理長だったといううわさですが、それがうなずける味です。

あんかけ焼きそばは、わざと焦げ目をつけてあり、それが香ばしくてGOOD。

上左から 鶏ねぎ中華そば、サラダ入り辛冷麺

中 黒ごま冷麺

下左から、あんかけ焼きそば、卵白のあんかけチャーハン

撮影者の技量から、そんなにおいしく見えないのが残念!

さて、ながなが昼食の話が続きましたが、また食べ物の話(笑)。満腹になった我々一行、本来は東寺に向かうはずでした。が、バスの中で喉がからからなのに気づくと、もうそのことで頭がいっぱいに。おいしいコーヒーを飲みたくなってしようがない。で、少し回り道をして、またまたお気に入りの店に寄ることに。場所は、七条千本。蒸気機関車で有名な、梅小路機関区の近くです。バスを降りると、七条通りに沿って昭和の香りのする市場が続きます。京都の中央卸売市場が近いので、魚介を扱う店が多い。

ええと、ここは魚介ではないですが・・・。

その市場のなかに「ナス」はあります。ここも小さな喫茶店ですが、静かにジャズが流れ、ぴしっと背筋の伸びた姿勢の良いマスターが、注文が通るとサイフォンで珈琲をたて、テーブルでカップに注いでくれます。ジャズに耳を傾けながら、ぼんやりコーヒーを飲むとふうっと肩の力が抜けていくような、すてきな店。洋食もやっているから、食事時に来てもOK。私は、新聞にも紹介された、カツカレーが好きです。

またまたピンぼけの写真ですが。

いやはや、食べ物の話ばかりになってしまいました。東寺でした。

あっという間に東寺です(笑)

京都タワーを背景に。

五重塔。

端正な姿の五重塔

青空の下、五重の塔がきっぱりと立っているのが印象的です。近づくと思いのほかの大きさに圧倒されてしまいます。さすがは日本一。

東寺は、嵯峨天皇より空海に下賜されて、それ以来真言宗の信仰の中心地として栄えてきたということらしい。何度も火事にあって、そのたびに蘇って今に至ります。でも、京都の繁華街からすると東寺って、ぜんぜん「東」じゃないんですね。かなり西にあると感じてしまう。というのも、平安京で西の方は早くから廃れてしまい賑やかな場所は東にぶれてしまったからのようです。

東寺というんだから、西寺はどうなの?と思うでしょ。平安京に詳しい人だとご存じだと思いますが、もちろんちゃんとありました。都の真ん中、南北を貫く朱雀大路を挟んで西に西寺、東に東寺と大きな伽藍が甍を競い合ったようです。ただ、西寺の方は早くから廃れてしまい、今は跡が残るだけ。

この西寺、守敏という僧に与えられたらしい。よくあることで、この守敏、ことごとく空海と対立し、雨乞いの儀式で空海と法力比べをして、とうとう敗れ去ってしまう。気持ちの収まらぬ守敏。にっくき空海め。羅城門で空海を待ち伏せし、矢を放つ守敏。あわやその矢が空海を射貫こうとした瞬間、ふっと黒い衣を来た僧が現れ、矢はその僧の肩にずぶり。実はその僧は、お地蔵様が姿を変えたもの。そのお地蔵さんは今も、矢取地蔵という名前で、羅城門の近くにおまつりされています。そんなことがあって、西寺はだんだん勢いをなくし、13世紀にはもう荒れ果てていたようです。

さて、500円払い、厳しく囲ってある(笑)柵の中へ。金堂、講堂と拝観。

金堂と講堂。

金堂にいらっしゃる、薬師如来。その台座を十二神将が輪になって支えています。十二神将は、薬師如来の眷属で、サンスクリット語由来の不思議な名前が付いています。新薬師寺のものが有名ですね。ここのは、おやおや、正面から見て、右下の神将、名前は分かりませんが、おもしろいポーズ。左手を目の上に上げて遠くをぐっと睨めつけている。悪い奴を見張っているのでしょうか。ユーモラスな体の表情に、本尊の薬師如来の陰が薄くなって(苦笑)。これを彫った仏師は罪作りなことをしたもんです。いや、私だけですか。そんなところばかり見て感心しているのは。もっとアップで見たいんですが、わりと遠いので、薄暗い中ではなかなか微妙な表情まで見分けることができません。残念。

そんなふうに金堂が過ぎ、こんどは引き戸を開けて講堂へ。仏像で曼陀羅を表現している、ここの仏たちの数にまた圧倒されます。

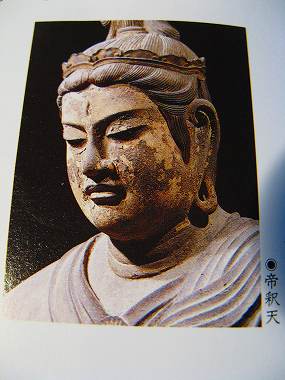

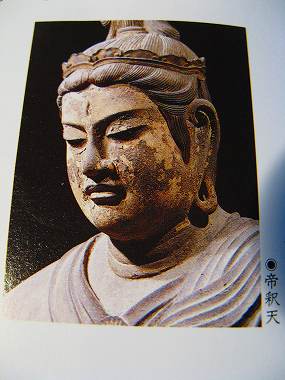

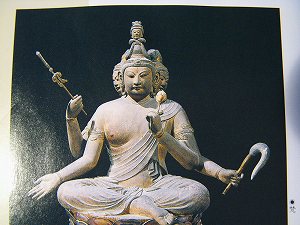

あまりに多くて、一体一体ゆっくり見られません。注意散漫になってしまうんです。なかでも目を引くのは有名な帝釈天。すうっと形よく弧を描く目許。ぽってりしたほっぺ。伏し目がちに象の上に座ってらっしゃる。憂愁を含んだ表情が私の心をわしづかみです。この帝釈天を乗せている象が、また奇妙な顔付き。額が異様に前に飛び出していて、鼻がぐにゃぐにゃ。なんというか見つめれば見つめるだけ落ち着かない気分にさせられます。

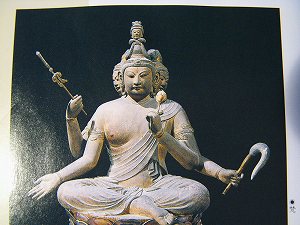

その反対側にいらっしゃる、梵天もまた私の目を奪います。四羽の鵞鳥の上に座してらっしゃいますが、この鵞鳥のかわいいこと。首を延ばしている奴もいれば曲げて上目づかいなのも。なんともかわいらしい。もちろん、梵天のお顔も、といいたいんだけれど、この梵天さん、お顔を四つ持ってらっしゃる。乗っている鵞鳥がいやにリアルな造形をなされているのに対して、ご本人は顔が四つ(腕も四本)。でも、そのお顔一つ一つはまたそれぞれにいい表情なんです。

実は、それ以外にもたくさん素晴らしい仏たちが存在を主張してらっしゃったんですが、メモするのを忘れて、どのイメージがどの仏だったか失念。

今日もまたここちよい疲れとともに家路につく我々一行でした。

東寺でもらったパンフレットをデジカメで写したもの

帝釈天

梵天

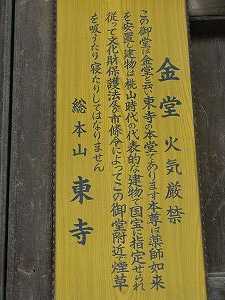

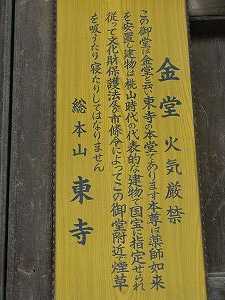

金堂に張ってあった注意書き。途中からいきいなり京都弁になっていて笑ってしまいます。

気持ちのいい夏空。

庭の池にいた、沈思黙考亀。鯉が寄ってきても微動だにしません。

屋根の上からせいいっぱい睨み付ける顔がかわいらしい。

今日の地図

京都そぞろ歩きに戻る HOME