京都そぞろ歩き・・・木屋町通〜三条通界隈

お昼と買い物を兼ねて外出。珍しく、京都の中心部を目指します。昼食は南インドの料理を食べさせるというSavera。「三条木屋町上がる東側」という場所にあります。有名な京都独特の地名の表し方ですね。三条通りと木屋町通りの交差点を北に行った東側という意味です。ちょっと迷いましたが、ビルの二階にあるSaveraをなんとか見つけることができました。(2015年追記 閉店しているようです)

ランチのセットBを頼みます。950円也。

こないだRatna Cafeでのカレーもそうでしたが、サブジという野菜の炒めものがつきます。ジャガイモやキャベツを炒めてありますが、口の中でスパイス、クミンなんかの香りがぱあっと弾けるところがいかにもインドを感じさせます。メインのカレーは、野菜。日替わりで、今日のはニンジンと、インドのチーズ、パニールが入ったもの。トマトの味がして、さっぱりしたカレー。そんなに辛くはありません。ぱらぱらとしたインディカ米(真っ白でしょ?)にからめてたべるとよくからまっておいしい。ナンもついてきますが、インドの北部と南部では形が違うらしく、ぶ厚くってふわふわの感じの北部に対して、薄めで、パイに似ているかも。ゆっくり噛み締めるとほんのり甘さが出てきて、こっちはこっちで違ったおいしさがあります。

ここは野菜を中心とした料理を出す店です。ベジタリアン向けのメニューにもできますと書いてあります。筋金入りのベジタリアンって、肉を料理した同じ鍋で作ったものも受け付けないこともあるらしいから、日本で満足のいく料理を食べようとすると大変だと思いますよ。

唯一インドを感じさせなかったのがBGMです。なんだか80年代を彷彿とさせる、静かなポップス、そういえば昔アダルトコンテンポラリーと言われていたジャンルじゃないかな、が流れていて、私と同居人は思わず顔を見合わせました。思わず大学生時代にタイムスリップしたみたいだったから。

さて、バスを降りてからここまでたどった道程には、京都の近代が刻印されたものがいっぱいです。

これが京都市役所のとなりにある島津製作所河原町別館。昭和2年建築。設計は武田五一。またあとで登場します。

そして道を挟んで反対側には巨大なホテルオークラ。その土地は元長州藩の屋敷があったところ。桂小五郎がじっと遠くを見つめています。

大きなホテルに押し潰されそうになりながら過去を告げています。

そこから少しばかり東へ歩くと、高瀬川にぶつかります。豪商

角倉了以によって開削された運河で、ここの上流で鴨川から取水し、伏見まで10キロあまりを結びます。お陰で大坂から直接京都の中心部に物資を運べるようになり、角倉家はますます栄えることとなったとか。物資だけでなく罪人が運ばれることもあり、森鴎外の有名な「高瀬舟」は、罪人を乗せた船の一夜を静かに描きながら、安楽死の問題を投げかけたのでした。

伊藤博文もよく訪れたという料亭。お昼は6000円だそうです。

高瀬川に沿うのが木屋町と呼ばれる通り。その名が示すように、材木屋が軒を並べていたらしい。今は歓楽街。

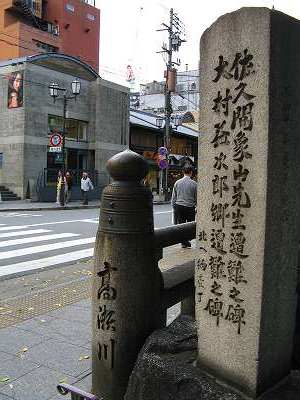

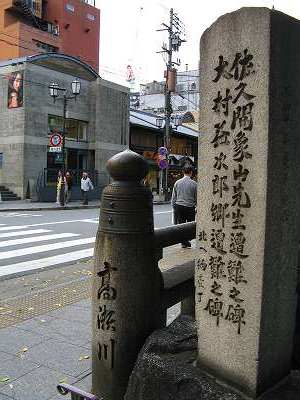

元の東海道につながる三条通りと木屋町通りの交差点には、こんな碑が建っています。幕末、佐久間象山が暗殺されたしるし。ここから北へ数百メートルのところで、自宅から馬にまたがって出てきたところを斬られます。たまたま通りかかった家族連れ、おじいさんが孫にこの石碑を指さして、なにやら講釈している様子が見えました。勝海舟や吉田松陰、坂本龍馬などの師として洋学に通じていた象山ですが、傲岸不遜だったようで、よく思われてなかったみたいですね。でも象山を斬った刺客が、その後彼のこと知り、それ以来二度と暗殺をしなくなったという話が残っているので、確かな考えを持っていたことは事実なんでしょう。この通り沿いには、あちこちこんな過去を物語る石碑がみられます。

この象山遭難の碑と三条通りをはさんで反対側にあるのが、timesⅠという建築。安藤忠雄が建てたものです。高瀬川に沿ったビルですが、川を身近に感じることができるしかけになっています。右に写っている階段で、三条通りから直接降りていけるようになっています。てすりがついていないので川の空間と陸の空間に隔てがなく、水をすぐ身近に感じることができます

そして、その反対側にあるのが瑞泉寺。こんなところにお寺があったことには今まで何度も通りながら気にも止めませんでしたが、入ってみると悲しい歴史を秘めた場所だということが分かりました。

何げなく入った瑞泉寺。縁起を記したパンフレットを100円で求めて読んでみると、このお寺が豊臣秀次を弔うために立てられたものだということが分かります。秀次公は子に恵まれなかった秀吉の養子となりますが、側室淀君に実子ができたため疎まれて、高野山で自害させられたんでした。そして、それから何週間か経ったある日、秀次の一家はここ三条河原で小さな子供も含めて39人全員が処刑されたのです。その亡きがらは、かたわらに掘られた大きな穴に投げ込まれ、その穴の上に秀次公の首が収められた石びつが乗せられたといいます。

それから15年、秀次公の家臣だった弟をもつ、あの角倉了以によって、その地に瑞泉寺が建てられたのです。ちょうど了以の弟が亡くなって一年目のことだったといいます。

これが犠牲者の墓所。中央が秀次公。秀次行の御墓には、例の石びつが使われています。まんなか辺りがそう。そして秀次公を取り囲むように家族の墓が並びます。若い女性から小さな男の子まで、当時情景を想像するだけで身震いしてしまいます。そんな阿鼻叫喚の地獄絵がこの場所で起こったとは信じ難いほどひっそりとした空間。ここでじっと、亡くなっていった人のことに思いをはせると、人間のもつ業の深さにつき当たらずに入られません。だれもが、どちらの立場にも立ち得るということです。

瑞泉寺風景。

すっかりビルに囲まれた瑞泉寺。辺りは繁華街。ここだけ喧噪から取り残されています。

静かな心持ちになって瑞泉寺を後にし、少し木屋町通りを高瀬川に沿って南へ下ります。数分歩くと、ほら

坂本龍馬が寄寓していた、酢屋。当時からずっと材木を商っています。命日の11月15日に近かったせいでしょうか、追悼の法要が行われていたようです。たしか、今年2007年は没後140年のはず。実際に龍馬が刺客によって最期を遂げたのは、この道を何百メートルか西へ進んで、河原町通を渡ったところです。

ここからほど近く、旧立誠小学校は、土佐藩邸の跡に建っています。今の小学校と違って風格がありますね。入り口も意匠をこらしてありかっこいい。

そして土佐藩邸跡を西へちょいと入ると、土佐稲荷、岬神社。

この神社、昔は広かった鴨川の河原に中洲があり、その突端にあったので「岬」神社。その後、土佐藩邸に移され、藩邸がなくなってこの地へきました。それで「土佐」稲荷とも。境内には坂本龍馬の小さな像が立っていますが・・・これは一体どうしたことでしょう、わざとなのか、デザインなのか、像のあちこちがこそげ落とされたようになっていて、無残な姿に。あとで調べてみると、柔らかい材質でできているため、坂本龍馬にあやかろうという人によって、削られているらしい。ひどいことをする輩がいるんですねえ。

よくみると、頭部なんか半分近くなくなっています。

ここからちょっと北に戻って、三条通りを西に向かいます。寺町通りとの交差点にある、矢田寺。もともとは奈良の矢田寺の別院だったとか。人どおりの多い商店街にひときわ目立つ朱。絵馬がすごいです。よくみると、地獄で苦しんでいる亡人を生身のお地蔵が助けています。開山の満慶上人が冥土で出会ったお地蔵様なんだそうです。代受苦地蔵と呼ばれているらしい。

さて、この三条通りですが、この付近にはたくさん古い建物が残っています。ここは、昔のメインストリートだったこともあってか、明治から昭和初期の重厚な建築がたくさん残っています。改装されている物が多いとはいえ、外観はほぼ昔のままを保っていて、ちょっとほかの通りとは違った雰囲気ですよ。

まず、東から主なものを見てみますと、

はい、これは1928ビル。もとは毎日新聞社でした。名前の通り、1928年に建てられたものです。設計は、最初に出てきた、武田五一。今はおしゃれなテナントがいっぱい。最上階の窓のデザインが毎日新聞社のマークになってますね。あれ、今はもうこの星形のマークじゃないか?

次、

京都象眼。今は服を扱っている店が入っています。これは、何と1890年(明治23年)に建てられたので、相当古いです。京都のレンガ建築では2番目に古いとどこかで聞いたことがあります。時計屋になっていたこともあって、ちょうど真ん中の上部に時計台が付いていたそうです。

これは、旧不動貯金銀行京都支店。現在はSACRAというファッションビルになっています。1913年頃に建設。

そしてこれ

旧日本生命ビル。1914年。今は、改装されて、端っこの方だけが元の姿をとどめています。

はい、次

旧日本銀行京都支店。現在は、京都文化博物館として、使われています。1906年。

さてお次は

中京郵便局。今でも郵便局です。1902年。でも、外側を保存して、中はすっかり新しくなっています。

あといくつかありますが、たまたまメインストリートが南側の四条通に移ったために、これだけの建築が残っているんではないでしょうか。和風のももちろん残っていますよ。

ほら、

分銅屋。百年以上続く足袋やさんです。

そして、これは古い建物というわけではないんですが、よく利用する、匂い袋の店。石黒香舗。安政2年創業。匂い袋そのものもさることながら、中身だけでも売っています。私は、中身だけ買って、それを別の袋に入れて車に置いたり、部屋に置いたり。

後の写真、ショーケースの上段なかほどにビニール袋に入っているのが、中身です。並だとこれで約893円。高級品の「特製」だと2625円。もちろん、私は並(しか買ったことがない)。タンスにしまっておく「防虫香」なんてのもあります。

ここ、三条通から一筋南、六角通りには、その名前のいわれとなった「六角堂」があります。聖徳太子が四天王寺を建立しようとして材木を求めていた時、ここの泉で水浴をした。そのときに木に掛けておいた持仏の如意輪観音が離れようとしない。ここにとどまって衆生を救いたいという夢のお告げに従ってここにお祀りしたのが始まりだといいます。堂宇がちょうど六角形なので「六角」堂。この六角堂の本坊が、聖徳太子水浴の池にちなんで「池坊」と呼ばれ、池坊の僧は代々如意輪観音に花を供えるしきたりになっており、それで生け花発祥の地になっています。六角堂の横には池坊の建物があります。

境内には多くの鳩がいて、えさを買おうものなら、ものすごい羽音をたてて集まってきます。

あまりの数に親子もたじたじ。

六角堂で有名なのは、この「へそ石」でしょう。平安京造営の時に、ちょうど道を通そうとする真ん中にこのお堂があったから、なんとか動いてもらえないだろうかとお願いすると、この石だけ残して、お堂が15メートルほど北に動いたというお話。京都の中心にあるから「へそ」石。ユーモラスな話ですね。これがへそ石です。

今日は街中を歩いたので、とても人が多く疲れてしまった我々一行。近くの百貨店で夕食の総菜を買って、北へ帰るバスに乗り込みました。

番外編。三条通で見かけた現代版人力車「ベロタクシー」。ドイツで生まれ、日本でもいくつかの年で導入されています。日本では京都で一番早く運行されたとか。この近くを中心として半径3キロメートルの距離で運行されています。うま家までだと、ちょっと無理かなあ。

京都そぞろあるきへ戻る HOME