京都そぞろ歩き・・・雨の鞍馬寺 2008年10月26日

駅から吐き出される人達の多くは外国人。英語や、耳慣れない言葉も交じっています。こちらはどこの国からきたのでしょうか、まだ出国時のタグがついたままの大きなスーツケースをごろごろ転がしている夫婦連れは、温泉に泊まるのでしょう、駅前に横付けしているマイクロバスに乗り込んでいきました。

昨日の秋晴れとはうってかわって冷たい雨のしょぼしょぼ降る日曜日、同居人とともに降り立ったのは叡山電車鞍馬駅。京阪電車の京都方終点、出町柳駅から30分ほどちっちゃな叡山電車に揺られるとたどりつきます。

鞍馬というとうま家からは近すぎてなかなか目的地にはならなかったんですが、ちょいと山歩きをかねて最寄り駅から叡山電車に乗ってやってきました。

叡山電車の誇る「きらら」

叡山電車は、目玉列車を持っています。その名も「きらら」。全く観光用に設計されているようで、窓に向かって座席が並んでるんですよ。しかも、天井近くまで窓がしつらえてあって、景色を見るにはもってこいの電車です。この車両を使っているのは鞍馬行の半分位でしょうか。期待して駅に着いたものの、あちゃー、残念。逆方向にやってきました。発車しかけた「きらら」をあわててパチリ。

この叡山電車、出町柳から市原くらいまでは町中をとことこはしりますが、そこからおもむろに山をぐいぐい登り始めます。線路も単線に。突然変わる風景。家々が全く見えなくなり、かなり急な坂の両側は一面のもみじ。で、紅葉シーズンになると、その紅葉をライトアップして、闇に浮かびあがった紅葉のなかを列車が走るような粋な計らいを始めたんです。名付けて「紅葉のトンネル」。もうすぐそのシーズンですね。

もみじの中を走る

山をゆっくり上りつつ電車は終点に到着します。つかの間の山岳鉄道。

さて鞍馬といえば、なんといっても天狗でしょう。駅にも駅前の土産物やにもいっぱい。昔から、山伏たちの修行も盛んだったここ鞍馬には、最高位である「僧正坊」と呼ばれる天狗が住んでいるとされています。

なんだかなつかしくなる雰囲気の駅前

駅から土産物やの並ぶ通りを歩けば、すぐに大きな山門がお出迎え。名物木の芽煮(山椒のつくだに・・・といえばいいかな)のおいしそうな匂いが漂います。

雨のそぼ降る中、ここから今日の行は始まります。山門をくぐるとすぐにケーブルカーの乗車口ですが、本日はもちろん行とてそんなものの助けをうけるわけには参りませぬ。

脇の坂道をふうふう息の音荒く登って行きますと、

魔王の滝だとか、池だとか、はたまた牛若丸に武道を授けた「鬼一法眼」を祀った小さな祠だとか、日常世界を突き抜けたただならぬ雰囲気を放つアイテムが次々に出現。魔王の滝では滝行を願う人がいるらしい。しかし、落石の危険があるためやめてくれろと札がたっています。このへんが、清少納言のいう「近くて遠いもの。鞍馬の九十九折」でしょうか。その名の通り、ぐねぐね山道。確かに都から直線距離はそんなでもないでしょうが、道も整備されてなかったでしょうし、ここまでくるのはそう簡単なことではなかったでしょう。でもこの書き方だと来たことあるんでしょうか。この辺りまでくると都びとのながめた風景とそんなに違いはないでしょう。

卵やお酒がお供えされていますよ

そして、まもなく見えてくるのが大きなお社、由岐神社。10月の22日に、有名な火祭りが行わるところです。つい先日火祭りが済んで、森閑としています。それにしても不思議な建て方の拝殿。建物をくぐると杉の巨木が屹立しています。何も寄せ付けないような迫力を放ちながら、ずどんとまっすぐに天空を指して、微塵のゆるぎも感じさせません。

なお登り続けると忽然と姿を見せるオブジェ。大天狗のうんちかとも見えますが、そんな冗談をかーんとはねかえすような存在感ですな。名付けて愛と力と光の像「いのち」。

途中、小さなお社の前でうずくまる数十人の輪。真ん中で何やら儀式を執り行っているみたいです。厳かな雰囲気。写真を撮るような雰囲気ではもちろんありません。一瞬ぎょっとします。かーんかーんと澄んだ鈴の音が張り詰めた空気を震わせたからです。それは何のことはない、行者の格好をした参詣人の腰に下げられた鈴だったのですが。ここ、鞍馬寺は画家の横尾忠則なんかにいわせると、ものすごいパワーを発しているところなんだそう。私たちは、そっち方面にはとんと鈍感なものですからびんびん反応するようなことはありませんが、でも張り詰めた雰囲気はさすがに分かります。にわか行者の我々一行はこの雰囲気に圧倒されてすでに、馬脚を現していて、馬の足で登っていきます。不思議なことに、お社の敷地の中で、でも建物の横の方に、一人、若者がお供え物をして拝んでいます。向いているのは、お社とは反対。そう、外を向いて拝んでいます。外に見えるのは、山ばかり。

ケーブルカーに乗ってきたとおぼしき人の流れと合流して、そこから一息。広い場所にほうり出されます。ここが本殿。本殿と反対側は、谷になっていてそれを越えると向かいの山が迫ってきます。その谷に面したところに結界が張ってあって、ここに本尊が降臨したと説明があります。そして、ここから平安京が見渡せるのだとも。それが翔雲台。

雲で見晴らしはさっぱり

そういえば、さっきお社と反対側を向いて拝んでいた人は、この方角を向いて拝んでました。何か関係ありそうだけど。

そうそうこれが本殿です。

鞍馬寺は、6世紀に、かの鑑真和尚の弟子の一人、鑑禎によって開かれたと言われてますが、真言宗、天台宗という変遷を経て、昭和に入ってから信楽香雲という僧が、天台宗から独立した鞍馬弘教を開き、現在は鞍馬弘教となっています。ここでお祀りされているのが「尊天」。そして、宇宙のエネルギーを司っているらしく、愛と力と光という働きとなってこの世に現れるということです。さっきのオブジェはその働きを具象化した物ですね。

線香を手向けてお祈り。

秋はもうすぐそこ。

本殿の横からずうっと細い階段が続きます。奥の院への入り口。また急な階段に、しぶる同居人を半ば脅迫して(笑)登っていきます。階段がいつの間にか山道に変わり、軽い登山のような雰囲気。雨さえ降っていなければもっと歩きやすいようなもんですが、まあそれはそれ、仕方がありません。しかし、雨の効用というのもまたありまして、空気が濃い。ううんと胸一杯に空気を吸い込めば、木の匂い土の匂いが混じった、なんとも言えない爽快な香りが体を満たしてくれます。何度となく深呼吸を繰り返しましたよ。

この、本殿から奥の院への道は、かの牛若丸が天狗から兵法を授けられたと言われているところで、息継ぎのために飲んだ水だとか、背くらべした岩だとか、牛若丸にちなむものが点在しています。

こんな感じの道をてくてく。雨なのに、わりと人通りがあります。なかったら、かなりこわいかも。熊なんか確かにいてもおかしくないし、毒虫ってなんだかものすごくいやあな感じ。かのカフカの「変身」って、日本語訳では、ある朝起きるとグレゴール・ザムザが大きな毒虫になっていたんじゃなかったっけ。どんなやつがいるんだろう。想像は膨らみます。

そして、荘厳な雰囲気が漂う「僧正が谷不動堂」。最澄が彫った不動様を祀ってあるらしい。不動堂の前の地面には、不思議な模様。いわくありげじゃないですか。

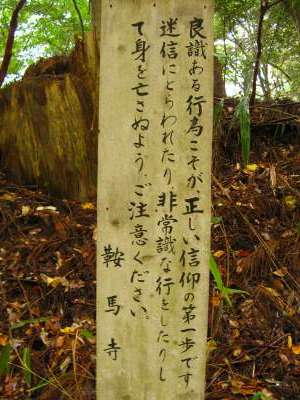

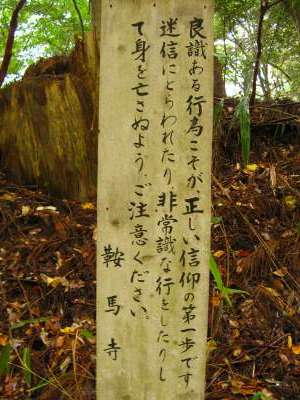

まさにこのあたりで牛若丸は兵法の訓練をしたといいます。うっそうとした山の中。齢を重ねた杉の木が何本も天をめがけて立ってます。自然、心が静まってきます。脇に建つ小さなお堂。義経堂。義経が奥州で亡くなった後、ここへ「遮那王」となって戻ってきたという信仰があるようでその「遮那王」を祀ってあるらしい。また、このあたりには、下の写真のような札が何カ所かに掲げられていて、いったいどんな修行をするんだと思わされます。修行で身を亡す人がいるということですよ。

ほどなく、有名な「木の根道」。

堅い土に阻まれて、根が土の上を這っているらしい。なるべく踏まないでと書いてあるので、よいしょよいしょと掛け声をかけながら、根を避けて通ります。結構難しい。子供のころ、石畳を外れないように歩いたことを思い出します。

辺りは深い森。道は下り坂。今まで登り続けてきたのにといぶかしく思っていると、どうやらもう山を降り始めているようす。ずっと下りの山道を降りていくと、奥の院が姿を現します。そこだけ平坦になった場所にこじんまりとしたお堂。650万年前に金星からやってきた魔王尊をお祀りしてある場所。明かりのない堂内には椅子がしつらえてあり、もう一つ奥にある祠を拝むようになっています。おいおいこんなところで弁当食うんじゃないよ。なんだか間違っているような気がしますが、夫婦連れのハイカーが暗い中、昼食中。向こうの小さな祠との間は、ごつごつした岩がごろごろ。身が引き締まるような張り詰めた空気が漂います。よくのんきに食事ができるわいと、半ば呆れ顔の私ですが、まあいいでしょう。薄暗い中、冷たい長椅子に腰掛けて一息。びちゃびちゃ降り続ける雨の音を聞くともなく聞いていると、だんだん元気を取り戻します。

どうやら、ここからまた登り道を戻るよりも、貴船へ降りてしまった方が早いようです。牛若丸が修行した、かなり急な山道を降りて行くと、どこからともなくごおーっという音。

あたりはずっと山ばかり

どうも、前を行く人々が遅くて、行列ができていると思ったら、先頭のグループ、ハイヒールで来ているじゃないですか。困ったもんです。山をなめてます。

さっきから聞こえている音がますます大きくなってくると、唐突に赤い橋が現れて、すとんと貴船に出ました。音の正体は貴船川。紅葉シーズンはまだだとはいえ、川沿いの道は観光客が行き交い、にぎやか。

夏になると、貴船川に板を渡して、そのうえで料理を食べる「床」でにぎわいます。

貴船まで散策するにはちょいと疲れているので、その辺の蕎麦屋で昼食を取って、駅まで歩くことにしましょう。すっかり忘れてましたが、貴船から駅まで、2キロも離れていたんでした。鞍馬のひとつ手前、貴船口まで、今度は広い道を車に注意しながらすたすた。

蛍岩。和泉式部が恋しい人を思って詠んだ歌にちなんでつけられた名前。蛍の名所らしいです。1000年前に和泉式部がここを歩いて、そしてあの有名な歌を詠んだんですねえ。

長いと思っていた2キロの道のりは、あっという間に終わって、叡山電車貴船口駅。あちこち寄り道しながら、楽しい2時間のハイキングでした。

京都そぞろあるきへ戻る HOME