京都そぞろ歩き・・・伏見をちょっと

久しぶりのそぞろ歩きです。

今日のお目当ては石峰寺。江戸時代の画家伊藤若冲が眠る場所です。また、彼が下絵を描いて10年がかりで制作したという五百羅漢があることでも有名です。若冲は生涯独身で、鶏の絵を得意としていたと聞きますが、絵を描くために鶏をたくさん飼い、細部を写し取りながら新しい画風を産み出していったらしい。やはりその道で名を残す人はなみなみならぬ努力をしているということなんでしょう。私は、なにをやっても中途半端で、自分ながらやれやれという感じです。

おやおや繰り言を言っているうちに伏見稲荷駅に到着です。伏見稲荷は言わずと知れた稲荷神社の総本山。お正月三が日ともなれば何百万人の参拝客でごった返す大きな神社です。駅にも狐がたくさん。

右 駅前の古いお菓子やさん。

鳥居の前に近づくと、ぷうんとおいしそうな匂い。ウナギのかば焼きを店の前で焼いているんですね。有名な祢ざめ家という店です。ここでは、伏見稲荷名物すずめやうずらの焼き鳥も味わうことができます。まだ小さい時に多分ここですずめの焼き鳥を食べたことがありますが、そのときの印象はばりばり骨がかりであまりおいしいものじゃあなかったような気が。

今日は稲荷さんへのお参りはパスして、針路を右手、南側に取ります。

伏見稲荷とその横にある古い旅館。

何かお祭りでもあるのでしょうか、引っ切りなしに車が吸い込まれて行きます。

少し横手にある、この車用の鳥居のすぐまえに、JR稲荷駅があります。ホームのわきにはレンガ造りの小さな建物がひっそりあります。これはランプ小屋といって、現存するJRの建物の中で一番古いものなんです。わきには解説の看板があります。中が見られるのかと思って、入場券を買ったんですが、はいれる気配がなく、駅員さんに聞いてみると、事前に宇治駅に申し込むんだそうな。ううん、残念。

明治13年、西洋人の力を借りずに、当時としてはとてつもない難工事のすえに開通した東海道本線大津〜京都間。このルートは、現在と違って、京都駅を出るとこの稲荷駅あたりまで南下して、そこから東へ向かっていました。大正時代に東山トンネルを通る現在のルートが出来ると廃止されてしまいます。稲荷駅は、昔は東海道本線の駅だったんですね。で、当時は電気の代わりにランプを使っていたので、その保管用の小屋がこの「ランプ小屋」だそうです。まあ、それと知らなければなんということもない小さな煉瓦造りの小屋です。

気を取り直して、一行は東の山の方へ向かいます。昔ながらの細い道をたどること数分、市街地を見下ろす墓地の一角に「ぬりこべ地蔵」さん。おばあさんが、お地蔵さんの扉を開けてなにやらお祈りをしています。何分経った、かなり長いお祈りが終わるとすっきりした顔で戻ってきて、墓守りのおばあさんと世間話を始めます。

次に我々一行のお参り。なんでも、歯の痛みに御利益があるということで、全国から手紙が寄せられているらしいです。たしかに祠のわきに手紙が置いてありました。祈願やらお礼の手紙なんだそうな。このお地蔵さまの前に置かれている丸い石をなでて、それで口をさするといいそうです。歯と言うよりもときおり襲われる頭痛をなんとかしてほしくて祈願してきました。

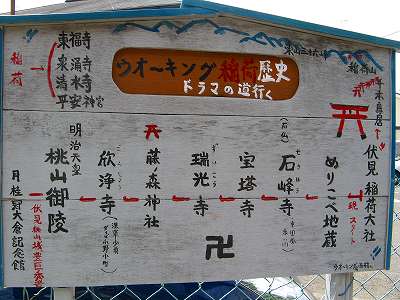

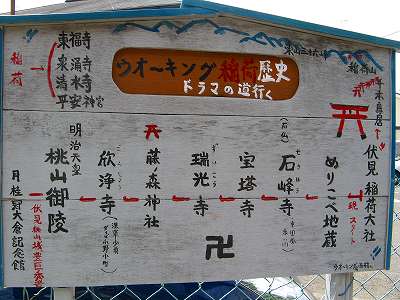

手作りのウォーキングマップ

ここから少し南に歩くと石峰寺の山門です。

一人300円の拝観料を払うと、「虫が多いですから」と虫よけスプレーとうちわを貸してくれます。こんなことするくらい虫が多いってほんまかいなと半信半疑で虫除けスプレーを塗り、うちわをもって歩き始めます。本堂のわきを抜けて、うっそうとした山に入ったと思ったら、ここかしこにあるある、山の中に石仏がいっぱいです。いろんな顔でいろんな格好。穏やかなのもあり、きりっとしたかっこいい顔、真面目な顔、じっと考え込んでいる顔、悲しそうな顔、悩んでいる顔、ぼんやりした顔、なかにはずるそうな顔まで。こりゃあ面白い面白い(といっちゃあ怒られる?)虫除けスプレーを塗ったにもかかわらず四方から襲ってくる蚊と戦いながら(やっぱりうそじゃなかった)羅漢と対面です。いやあ、ざっくりと石を彫ってあるんですが、いいですよ。余計な造形がないから表情がじかにこちらに伝わってくる。釈迦入滅の後に集まった聖者たちとはいっても、いろんな人が居たはず。前に見た、赤山禅院の羅漢もよかったけど、こっちもまたちがったよさです。羅漢たちの人となりの一番大切な根っこの部分が向こうから吹き出しているという印象を受けます。これだけで充分なんだというぎりぎりの線の造形だとも言えるでしょう。とても感動したので、いっぱい写真を載せます(笑)

そうそう、この五百羅漢に出会う前にあるキリシタンの地蔵?も忘れるわけにはいきません。(ほんとは忘れてたんですけど・・・汗)調べてみると、このお寺の地蔵堂を改修したときに掘り出されたものなんだそうです。だれがどんな目的で彫ったんでしょう。もしかすると、キリシタンの墓石なのかも知れません。そして、何百年か後にお寺の片隅で大切にお祀りされている。キリスト教が日本に伝わってから、キリシタンのたどった運命と重ね合わせてみると、なんとも不思議な気分になります。

伊藤若冲のお墓の前にじっと動かないトンボ。

石峰寺からのながめ。東寺の五重塔が見えます。

ここから京阪電車にもう一度乗ります。深草駅。

10分ほどで伏見桃山駅。アーケードの商店街が続き、いつもにぎわっています。お腹がすいたので、ここで昼食。アーケードの中程にある、agio iichan.chiというカフェ&ダイニングバー。鶏の照り焼きのランチを頼みます。実はあまり期待はしてなかったんですが、どうしてどうしておいしいです。かりっと焼かれた皮に甘辛い好みのソースがかかって、値段も非常に安い。700円くらいだったと思います。これで元気をもりかえす我々一行。簡単なもんですね。

人気がある場所らしくほぼ満員でした。

人気がある場所らしくほぼ満員でした。

元気になったところで、散策開始。ここから、坂本龍馬にちなんだ「龍馬通り」商店街を抜けると、右に寺田屋。左に黄桜酒造のカッパカントリー。

黄桜酒造のカッパカントリーでは、カッパにかんする展示や、昔のコマーシャルが見られる資料中心の建物と、食事中心の建物があります。我々一行は、ほとんどみんな素通りしているように見受けられる、カッパの展示に魅入られてしまいました。日本全国のカッパ伝説や、カッパのミイラがある寺、カッパの手がある寺、あるいはカッパのえーと・・・・。酒と全然関係ないんですが、黄桜のコマーシャルでカッパを使っているためなんでしょう、おもしろい展示(と思うのは我々一行だけかも)

また、酒の方の展示棟では、伏見の名の由来となった地下水「伏水」が無料で汲めるようです。大きなペットボトルを何本も持参して汲んでいる人が並んでいました。

寺田屋 左 右は龍馬商店街。この屋根を伝って龍馬が逃げたんですね。

この商店街が「龍馬通り」という名になったのは、坂本龍馬が寺田屋で襲われた際に、(婚約者のお龍が入浴中にもかかわらず、裸で知らせたというあの有名な事件です)龍馬は反撃してその後すぐにこの商店街の屋根を伝って逃げたからだということです。寺田屋は、昔のままの重厚な風情ですねえ。まあ、本当に当時の建物は焼失しているという話ですが、十分に雰囲気を感じることはできます。

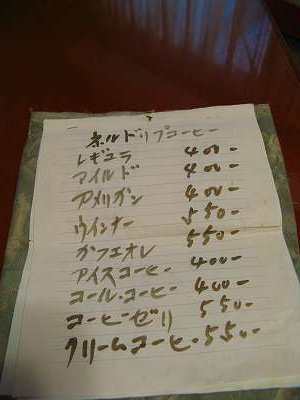

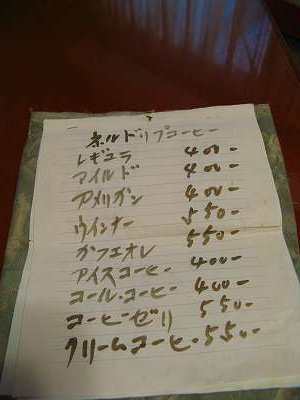

暑い暑い。ちょっと歩くと、もう汗が噴き出してきます。おいしいコーヒーをどこかで、と思っていると、龍馬通りに九里九馬という店が見つかります。静かでいい雰囲気のお店でした。猫がずっとテーブルの上で寝ているんですが、実に幸せそうでした。手書きのメニューがかわいらしいでしょう。

リフレッシュした一行は、また南へ歩きます。数分でもうそこは中書島。

中書島駅前の銭湯。かっこいいですねえ。

さて、そろそろ夕方。今回も楽しい半日を過ごすことが出来ました。中書島駅から京阪特急に乗って北へ帰る我々一行でした。

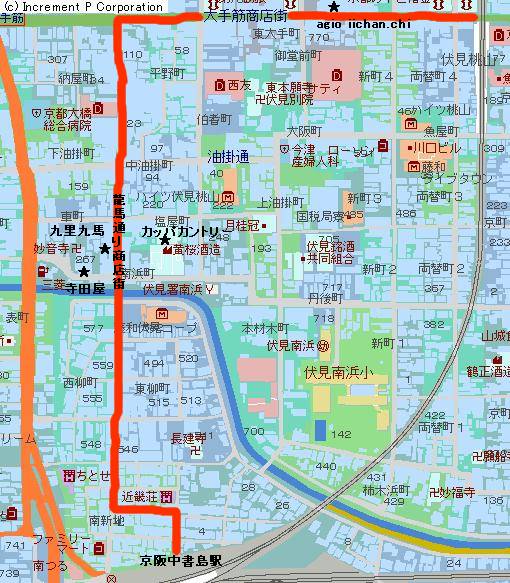

今日の地図 その1

伏見稲荷〜ランプ小屋〜石峰寺〜京阪深草駅

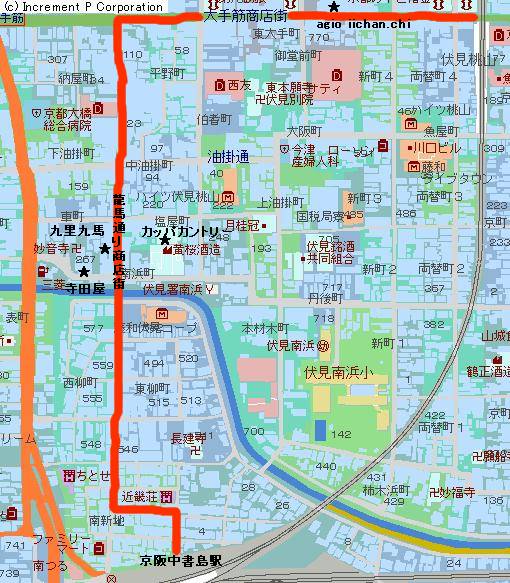

地図その2

京阪伏見桃山駅〜大手筋商店街〜龍馬通り〜中書島

京都そぞろ歩きへ戻る HOME