2007年8月カブでのろのろ・・・再び東北へ。(後編)

8月4日

昨日泊まったホテル(瀬見温泉観松館)は天皇も泊まったことがある由緒あるところらしくて、びっくりしました。何しろ、値段の安さで選んだので。(露天ぶろ前の庭にお手植えの木がありました)

ここの朝食がよかった。土地のもの中心にバイキングで選べるようになっていて、甘いみそをしそでくるんでたぶん揚げてあるもの。一見すると緑の棒でどんな味なのか分かりませんでしたが、とてもご飯にあいます。また、納豆を笹でくるんで少し味をつけてあるものもよかった。

チェックインの時に、大きな登山用ザックを提げてフロントのカウンターの前に立つとややこれは場違いかと一瞬思いましたが、やはり場違いでした(笑)。でも、そんなむさ苦しい客に対しても、とてもいい感じのサービスで、この旅館は好印象。それでいて夕食なし「ビジネス」プランだと、安いんです。とっても。

さて、予報どおり雨です。万全の態勢で臨みます。万全なのはいいんですが、動きにくいことこの上ない。いろいろ着込んで宇宙にでも出発するかのようです。

ところが、実際はカブ君に乗って走っている限りたいしたことはありません。雨を感じながらこれはこれでまたいい。ただ、降りたり、写真を撮ったりするのがとにかくめんどうでめんどうで。今日は、雨が降っている間ずっと走り続け、時間調整に入った温泉のレストランでめちゃくちゃな時間の昼食をかき込む始末。不思議とおなかがすきません。

さて、今日の行程は、山ばかり。昨日は分水峰まで行った道をそのまま宮城県側に抜けて鳴子温泉を通り、そこから道を間違えて、でもなんとか当初の予定どおり道国道398号へ遠回り。奥羽山脈の中をぐねぐねと斜めに進み、八幡平や稲庭うどんで有名な稲庭町を通って、湧き水の町六郷から花火で有名な大曲に泊まります。

とにかくずっと山また山。晴れていたら絶対停まって写真を撮っていたであろうポイントが随所にありましたが、そこは台風奴がもたらした決して穏やかとは言えない雨。降りてカメラを出していたら、たちまちカメラがだめになってしまうでしょう。で、山の中は写真なし。でも、雨の山道を走っていると、ふだんより山の匂いが濃厚に感じられます。あまり調子に乗って大きな深呼吸をすると、曇って前が見えなくなりあわててしまう仕儀とあいなりますが(←経験済み 笑)

で、伊達藩の番所跡を後ろ髪引かれる思いで通り過ぎ(見たいよお)、ばらばらと体中に当たる雨を感じながら北上。とことん山なんてふざけた名前の山を通り過ぎ、あちこちにうどんやが点在する稲庭です。はいここも通過。酒蔵の町、湯沢に降りてきてようやっと雨が止みました。これで昼過ぎ。

もすこし北上してかまくらで有名な横手市に入ります。ところがせっかくカッパが乾いたと思ったのに、あれよあれよという間に目の前に真っ黒い雲が降りてきて、やってきましたよ、大粒の奴が。実は横手を過ぎて、六郷という町をゆっくり歩くつもりだったんですが、これではどうしようもない、どっかの温泉に避難です。幸い、岩手県の方へ何キロか入ると、相野々という場所に鶴が池荘という公共の施設があり、ここで風呂に入りながら雨宿り。

入り口のひさしがあるところは駐車禁止となっていますが、荷物を濡らさないため、受付の女性に停めさせてほしいと、お願いに行きます。「止めるのはいいけどぉ・・・」。げっ、怒ってるのかしらんと思うような無表情さ。どきどきした数秒間の後、「荷物置いといたらとられるといけないでしょう、こっちであずかるから持ってきたらどうです?」相変わらずの無表情で妙に優しい言葉をかけてくれます。そういえば、前も同じような経験をした気がします。いい人だったんですね。

鶴ヶ池荘から見える睡蓮と噴水

で、池の端にある温泉は、循環だったけど、景色がとてもよい。池のこちら側には睡蓮が密生していて花を開いてます。降っている雨が点描画を見ているような錯覚を覚えさせ、うっとりするはだかの私。時折噴水が大きな水柱を上げます。

雨で冷えきった体を暖めて(心は冷えきってはおらんですから)温泉を出ると、まだ雨。で、遅い昼食です。せっかくだから、さっき食べそびれた稲庭うどんを。さぬきうどんと違って、細くて固めのうどんです。でもきちんとゆでてあってよろしいものでしたよ。ずるずるうどんを平らげていると、やっとこさ雨が上がります。

稲庭うどん

重い腰を上げて、待っているcub君を促し、こんどこそ六郷へ。ここは町のいたるところに湧水があって、それぞれにいろんな名前が付いています。ニテコ清水。御台所清水。瓢清水等等等。30カ所以上の湧き水があるそうです。例えば、御台所清水。ちょうど、地元の人が汲みにきているところでした。ペットボトルを何本も(10本位はあったとおもう)一杯にして帰って行きました。こっち側で湧いた水が、川になって向こうに流れていきます。これ、町の真ん中ですよ。外の湧き水もみんな町の中です。ニテコ清水の水を使って「ニテコサイダー」っていうのが作られていて、新日本海フェリーの売店でも売っていました。

これは御台所清水。昔、殿様が使っていた水だとか。

また、こんな店があったり。雑貨屋さんです。昭和初期の雰囲気。

ちょうどお祭り。みこしが神社に勢揃い、一つ一つのみこしが、順に神社に突進していって、神社の真ん前で何かの儀式をしているようです。入り方が悪いとやり直しを命じられているのもありました。成功すると担ぎ手みんなで三三七拍子。

いやあ思いの外ゆっくりしました。そのあとは大曲駅前のホテルにチェックイン。

今日の夕食は、大曲のラーメン屋「万丈」。ネギみそラーメンが、まろやかな味で大層気に入りました。多分、とんこつのスープにみそを入れているんだと思いますが、非常にいいあんばいに仕上がっているスープでした。替え玉まで頼んで満腹満腹。

さて、8月5日三日目、大曲から田沢湖を廻って再び奥羽山脈のなかをぐねぐね縫って山中を北上し、有名な玉川温泉を通って、昨年の初代cub君と来た鉱山の町小阪を過ぎ、碇ヶ関から弘前へ抜けます。

残念ながら、少し山の中に入るとまた雨の洗礼を受けます。で、例によってほとんど写真はなし。

田沢湖と言えばたつこ像が有名ですが、どんな話かは知りませんでした。で、その話とは・・・。

昔たつこというそれはそれは美しい娘がいた。娘はみなもに映った自分の美貌が齢を重ねて醜くなって耐えられなかった。で、毎晩近くの神社に百日参りをする。満願の日に神のお告げがあり、ある泉の水を飲めば願いがかなうと教えられる。いそいでその泉のところに駆けつけ水を飲むと・・・彼女の姿は龍になってしまっていた。と、そのとき大雨が降り地面が陥没して湖になった。それが田沢湖という訳。

この湖の色のなんと不思議なこと。実際に見てみないと伝わらないでしょう。ほんとうに深い深い緑色。そしてずうっと下の方まで見える透明さです。

不思議な透明感を持つ水

これが、たつこが飲んだと言われる泉。↓あれれ、写っていません(笑)cub君がしゃしゃり出てきてます。赤い柵で覆ってあるところに小さな水たまりがあります。

そして雨に煙る田沢湖。

たつこの伝説から何がくみ取れるのでしょうねえ?なぜ願いをかなえてやると言われて竜になってしまったのか。たつこ自身は悪人ではなかったようだし、問題があるとすれば、お願いの内容しかない。自然の摂理を変えようとしたから?それもなんだお説教くさくって違うような気がします。どう解釈していいか分からないですね。

そんなことをぼんやり考えながら、たつこが主となって住んでいるという湖岸を雨に打たれながら走り続けます。湖は黙して語りません。

いつのまにかそのことも頭の中から消え、国道328号線を北上し続けます。雨は強くなったり弱くなったり。

こんな幻想的な景色が突然現れました。山奥なので、湿原のようなこの風景は予想だにしなかったものです。この下流にはダムがあるので、湖がどんどん小さくなってそのなれのはてです。ときおり通る車やバイクは目を向けようともしない、というよりあのカブおじさんなんであんなところに停まってんの?って感じの一瞥をくれられているのを感じます。

こんな幻想的な景色が突然現れました。山奥なので、湿原のようなこの風景は予想だにしなかったものです。この下流にはダムがあるので、湖がどんどん小さくなってそのなれのはてです。ときおり通る車やバイクは目を向けようともしない、というよりあのカブおじさんなんであんなところに停まってんの?って感じの一瞥をくれられているのを感じます。

ここからますます山の中に、これでもかこれでもかという風に分け入ります。有名な玉川温泉の近くなんか、山のふちにぎりぎりで道を作って、危ないからなんでしょう、道全体をカマボコ型のドームで覆ってあります。この辺りの道はなにかあればひとたまりもないと痛感します。冬場はバスが通らないというのも来てみて初めてわかります。

玉川温泉は、だいぶ興味があったんですが、あとで述べるようにちょっと重い場所なので、雨にかこつけてやめときました。雨が止んでいたら、この辺には後生掛温泉とか、トロコ温泉とか、銭川温泉とかとてもいい温泉がそれこそたくさんあるんです。

そのなかでも玉川の湯はたしか一分間に9千リットルも噴出していると聞いたことがあります。それも、PH3ぐらいのものすごい酸性。クギを朝につけておくと、その日のうちに溶けてくなっているという湯です。飲泉もできるらしいけれど、湯が歯に触れると歯が溶けてしまうので、うすめたあと、ストローで湯が歯にあたらなようにしてちびちび飲むそうです。そして、玉川を有名にしているのが岩盤浴。ここの暖かい岩で暖めると、ガンに効くというので、全国から重病の人がここを目指して集まってくるというのです。ムシロにくるまってじっと暖まっている人が数多くいるそうです。なんでこんなに詳しいかというと、以前、ここで闘病しながらウエブページ上に日記をつけている人のページをすみずみまで読んだからなんです。最後に奥さんの書き込みで「主人はもうここを卒業しました」と書かれてあって、涙なしでは読めないページでした。たまたまたどり着いたページなので、今はもうたどることもできないですけれど。

で、さきほど重いと書いた訳です。自分も、重病にかかった時にはここにお世話になろうと決めていますので、それまでとっておきましょう。まあそんな機会がないにこしたことはないんですが。

先ほど挙げたような温泉をどんどん過ぎて、山を下りると、急に天気がよくなります。一番いいところではいつもだめ。実はこのあともずっとそう。

降りてきたところは鹿角市。ちょうど鹿角花輪駅前で、こんな運送会社を見つけました。ううん、かっこいいねえ。

鉄道で行くと次は十和田南。ここは毛馬内と呼ばれている町(今は合併して鹿角市になっている)で、盆踊りが有名。ここでも、古い町並みを探して国道を外れてのろのろします。新しい国道は町を迂回して作るので、それっぽい分岐があったら、迷わず狭い方にcub君を行かせます。今回もそれが功を奏します。商店街です。というより「昔の」という形容をつけた方がいいかもしれない。おじいさんたちがなにやら立ち話。それ以外は静かなしずかな道。道の両側には店、もう閉めているのも多いかな。

ちょいちょい寄り道しながらどんどん北上しますと、昨年初代cub君とあえぎあえぎ十和田湖へ上った道とクロス。昨年は抜けるような大空の下を走っていたんでした、と恨み事(笑)えと、そうそう、小坂町です。日本一番古い芝居小屋が残っているところですね。ここでは古い住宅を見つけました。まだ現役です。

この先の山を越えるといよいよ碇ヶ関、青森県。もう慣れっこになったぐねぐね峠をぐんぐん越えていきます。平行して東北自動車道が走っているためか、この道は車どおりがあまりりないです。まあ、それは好都合ですよ。ここもまた、青森県に入り碇ヶ関の町に降りたとたんにかんかん照り。どうなってるんだか。

ここまでくれば今日の目的地弘前はもうすぐ。雨のお陰で寄り道が半分以下に押さえられたため、3時ごろにはホテルにチェックイン。

まだ昼食を食べてないことに気づき、町を歩きます。かつて2度ほど来ているので、少しは地理も分かる。繁華街土手町をめざします。土手町はむかしから弘前の中心として栄えた商店街です。弘前と言えば必ず出てくる、一戸時計店。あるいは、太宰治も通ったことのある、東北で一番古いと言われる喫茶店万茶ン。老舗が軒を連ねているんですが、今回はやけに歯抜けになっているところが目につきます。更地になっていたり、マンションの工事をしていたり。あと何年か経てば、古い面影はなくなってしまうんでしょう。まあ仕方のないことかも知れません。

で、目ぼしいものがなかったので、デパート中三のソバ屋で昼食。その後、万茶ンでコーヒーを飲み、ほっこりしました。急に甘い物が食べたくなりみつ豆セット。

東北で一番古い喫茶店「万茶ン」

みつまめセット(言わんでもわかるって?)

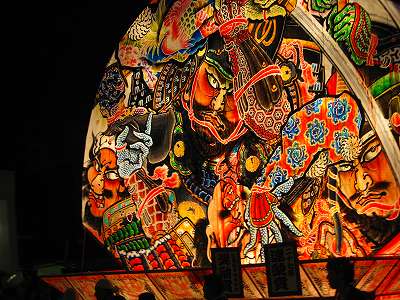

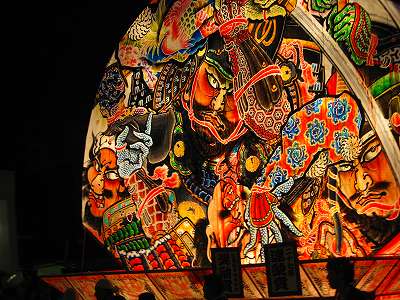

さあ、今夜のハイライトは「ねぷた」です。20年ほど前にたまたま青森のねぶたを見て感動した私は、ぜひ弘前の「ねぷた」も見てみたかったんですよ。ホテルへの帰り道、夜の出陣を前に何十というねぷたが勢揃いしているのに出くわしました。それぞれのねぷたをとりまいて、そのグループが気勢をあげています。

午後7時。ちょうど出発の場所近くに陣取ります。最初に直径何メートルくらいでしょうか、4メートルは優にあるでしょう、巨大な太鼓がやってきます。その太鼓の下から一人が長大なバチで、そして太鼓の上には三人のたたき手が座っていて、独特の姿勢でたたきます。上の人はたたいた後に長いバチを片手でバンザイいなるように垂直に上まで上げます。ものすごく疲れるでしょうが、非常に美しい。そのあとに続く続く。

2時間にわたって切れ目なく、最初はちいさなねぷたに題目がかかれています。そのあと大きなのがやってきて、そのあとに、さいしょのよりは小さいけどそれでも大きな太鼓をいくつか横に並べて、歩きながら叩き、そのあとを、カネでちゃかちゃか調子を取りながら歩く。これで一つのグループです。

リズムに合わせて、「やーやどー」と掛け声をかけながらねぷたは通り過ぎ、また次、そしてまた次。交差点などの広い場所に来ると、扇型の、信号より高いようなのがぐるぐる回ります。ちいちゃいのはそれこそ交差点せましと走り回ります。いやあおもしろい。

青森のねぶたは、戦いに勝って帰ってきた時の凱旋を表しており、こちらは今から戦いに出掛けて行く時の様子だと聞いたことがあります。青森のはねぶたの回りをハネトと呼ばれる人が鈴を体につけて跳ね回りますが、こっちは、さすがに戦いの前。ぐっと抑えた迫力があって、とにかく粛々、整然と行列が続いて行きます。大きなのは、電線や道路標識よりも上に顔が出ますから、通過する時にはペコリと扇の上5分の1ほどが折れ曲がって通過します。また、上下に伸び縮みして、背が高くなったり低くなったりするのには驚きましたね。

ねぷたの表には鏡絵といって勇壮な武者が出陣する絵が一杯一杯に描かれ、裏は見送り絵といって、美人画が描かれています。なるほど、戦地へ送り出すということなんでしょう。

鏡絵

鏡絵

見返り絵

弘前では扇ねぷたがメインだけれど、こんな組ねぷた(立体的なもの)もあります。

これはしかし、写真では絶対に伝わらないですね。参加している人の興奮やそれに呼応する見物人の盛り上がり。腹に響くような太鼓の音や野太い掛け声。あっというまに2時間が過ぎてしまいました。ちょうど20分くらいたったころ、急に雨が降ってきて大雨になるというハプニングがあり、和紙でできているねぷたにはきつかったと思いますが、(最後の方になると、破れているのや、絵の具がにじんできているのもあった)そのお陰で、傘を持たない人達が避難して私は最前列で鑑賞できました。

9時頃最後のねぷたが通り過ぎ、今日は終了ですと思いきや、10時過に、さっきとは違ったリズムと囃子が聞こえてきて、帰ってきたホテルの部屋の窓を開けてみると、自分の町内に戻って行くところでした。戻りねぷたといって、違うお囃子を奏でると聞いていましたが、まさかホテルの横を通るなんて久しぶりに運のよさを感じる私でした。

それにしても、すごかった。

明日6日は、津軽半島一周と五所川原の立佞武多を見ます。

行列の最後に「本日終了」ねぷた。ちょっと笑えた。

いよいよ四日目。そろそろ終盤を迎えようとしている今回のcubでのろのろです。本日の予定は、弘前市内から日本海側の鰺ヶ沢という町へ出、そこから津軽半島を北上、ぜひ見たかった、小泊という町をめざします。そこから龍飛岬を経て南下、五所川原の立佞武多を鑑賞して夜に弘前に戻ってくるというコース。

ええっ?いきなりびっくり。よく見るとかかしが並んでいます。

最初に通る鰺ヶ沢という町、今でこそ目立ちませんが、昔は北前船が日本全国から集まる大変栄えた場所だそうです。現在は関西方面と東北の日本海側との結び付きはあまりないですが、明治になって北前船がなくなるまでは大変強い関係があったようですね。はるか昔、高校時代にこあたりのところを歴史で習った時は全然ピンときませんでしたが、こうやってあちこちみて回ると、なるほどとよく理解できます。この話はまたのちほど出てきます。

ほどなく国道を離れ、農道へ。ちょうどこのへんから津軽半島に入ったことになるのかな。信号のない道を快走です。「左ベンセ湿原」の小さな看板。見てみましょう。と、ここまではよかった。写真をとると雲行きが怪しい。またです。またきやがった。ぽつりぽつりとではありますが。あわててカッパを着込みます。八代龍王雨やめ給へ!

ベンセ沼。天気わるーい!

ここからはまた急行cub君です。ほとんどどこにも止まりません(笑)

で、左右あちこちに沼沢地を見ながら疾走すること数十分。十三湖です。太宰治が小説「津軽」でこのあたりの風景を描写しています。

「やつぱり、北津軽だ。深浦などの風景に較べて、どこやら荒い。人の肌の匂ひが無いのである。山の樹木も、いばらも、笹も、人間と全く無関係に生きてゐる。東海岸の竜飛などに較べると、ずつと優しいけれど、でも、この辺の草木も、やはり「風景」の一歩手前のもので、少しも旅人と会話をしない。やがて、十三湖が冷え冷えと白く目前に展開する。浅い真珠貝に水を盛つたやうな、気品はあるがはかない感じの湖である。波一つない。船も浮んでゐない。ひつそりしてゐて、さうして、なかなかひろい。人に捨てられた孤独の水たまりである。流れる雲も飛ぶ鳥の影も、この湖の面には写らぬといふやうな感じだ。」

さすがにうまいことを言うもんです。「人の肌の匂ひが無」く「『風景』の一歩手前」とは。太宰もこの風景を見るのは初めてだったようですが、たしかに本州の他の場所と違った感じを受けます。私のこわれかけた頭で分析してみると、左右に次々現れては消える湿原や沼沢地がそう感じさせると思うのですね。池や湖と違って、何か人をよせつけないようなよそよそしさを湿原には感じるのです。ずうっと水が続くのではなくて急に島みたいなのが浮いていたり、そんな地面からも確固としたものを感じさせない。芒洋と捉えどころがない中途半端さを湿原ははらんでいると、私は思います。昔からこういった風景には引かれますが、ちゃんと定義しにくいあいまいさが私を呼ぶんではないかと考えます。まあはっきりしないものを人は遠ざける習いですから、普通の人はあまり寄りたがらないとは思いますが。

北海道の東の方へ行くと、「『風景』の一歩手前」にたくさん出くわしますが、こっちのほうはある程度予想して行くのに対し、こちとらは思いがけず現れるのでよけいに旅人と会話しないように私には思われます。

十三湖はまさに太宰が描写している通りの姿でした。終戦直前とそんなに変わっていないのでしょう。

そうこう考えているうち、小泊に着きました。一度ここを見ておきたかったのです。その理由は、さきほど引用した「津軽」にあります。ほぼ実体験を語った小説「津軽」の一番最後の場面、クライマックスがちょうどここ小泊なのですよ。忙しい父親と病気がちの母に代わって、太宰の幼少時代の面倒をみた乳母、「タケ」と三十年ぶりの再会を果たす場面。何時間もバスにゆられてたどり着いた小泊の町。タケの家は見つかるものの、留守。小学校の運動会で、みんな出はらっている。小学校に行ってみても大勢の人でわからない。あきらめて帰る前にもう一度のぞいたタケの家。ここにタケの娘が偶然運動会を抜け出して帰ってきていたのです。念願の再開。

『「修治だ。」私は笑つて帽子をとつた。

「あらあ。」それだけだつた。笑ひもしない。まじめな表情である。でも、すぐにその硬直の姿勢を崩して、さりげないやうな、へんに、あきらめたやうな弱い口調で、「さ、はひつて運動会を。」と言つて、たけの小屋に連れて行き、「ここさお坐りになりせえ。」とたけの傍に坐らせ、たけはそれきり何も言はず、きちんと正座してそのモンペの丸い膝にちやんと両手を置き、子供たちの走るのを熱心に見てゐる。けれども、私には何の不満もない。まるで、もう、安心してしまつてゐる。足を投げ出して、ぼんやり運動会を見て、胸中に、一つも思ふ事が無かつた。もう、何がどうなつてもいいんだ、といふやうな全く無憂無風の情態である。平和とは、こんな気持の事を言ふのであらうか。もし、さうなら、私はこの時、生れてはじめて心の平和を体験したと言つてもよい。』

また、ちょうどこの前の場面で、小学校の運動会の様子をこんなふうに描写しています。

『教へられたとほりに行くと、なるほど田圃があつて、その畦道を伝つて行くと砂丘があり、その砂丘の上に国民学校が立つてゐる。その学校の裏に廻つてみて、私は、呆然とした。こんな気持をこそ、夢見るやうな気持といふのであらう。本州の北端の漁村で、昔と少しも変らぬ悲しいほど美しく賑やかな祭礼が、いま目の前で行はれてゐるのだ。まづ、万国旗。着飾つた娘たち。あちこちに白昼の酔つぱらひ。さうして運動場の周囲には、百に近い掛小屋がぎつしりと立ちならび、いや、運動場の周囲だけでは場所が足りなくなつたと見えて、運動場を見下せる小高い丘の上にまで筵《むしろ》で一つ一つきちんとかこんだ小屋を立て、さうしていまはお昼の休憩時間らしく、その百軒の小さい家のお座敷に、それぞれの家族が重箱をひろげ、大人は酒を飲み、子供と女は、ごはん食べながら、大陽気で語り笑つてゐるのである。日本は、ありがたい国だと、つくづく思つた。たしかに、日出づる国だと思つた。国運を賭しての大戦争のさいちゆうでも、本州の北端の寒村で、このやうに明るい不思議な大宴会が催されて居る。古代の神々の豪放な笑ひと闊達な舞踏をこの本州の僻陬に於いて直接に見聞する思ひであつた。海を越え山を越え、母を捜して三千里歩いて、行き着いた国の果の砂丘の上に、華麗なお神楽が催されてゐたといふやうなお伽噺の主人公に私はなつたやうな気がした。』

そう、戦争末期、日本中が生きるのに精一杯だったと思っていた高校生の私は、教科書で読んだこの表現に衝撃を受け、このかた何十年もの間、この光景が頭にこびりついて離れなかったのです。

「本州の北端の漁村」「悲しいほど美しく賑やかな祭礼」「明るい不思議な大宴会」。

いったいぜんたいどんな場所なんだろう。ずっと思い続けてきた私が、いよいよ彼の地に現れる。

小学校はすぐに見つかりました。たしかに一段高いところに建っていて、運動場も「津軽」のとおり。そこから町を見渡すと、なんとも言えない感慨が湧き上がってきました。想像していたよりずっと大きな町。

以前は津軽半島の西側はここで突き当たり、ここから先、最北端の龍飛まで道が通じたのは昭和59年になってからです。地図に載ってはいたけれど開通していなかった道をたどって学生が遭難したことをうけ、建設が開始されたのが昭和49年、自衛隊の力も借りて開通したということです。

どんよりと垂れ下がった雲の下に横たわった町は、とても静かでした。

ちょうどその運動場を見下ろす場所に、太宰とタケの再会を記念した銅像が建てられており、きれいな記念館ができています。『小説「津軽」の像記念館』。なんだか不思議な、一体何を記念してるんだかとちゃちゃをいれたくなりましたが、まあそれはそれ、200円払って資料を見学しました。

驚いたのは、越野タケさんが昭和58年まで生きていたこと。高校生の私が津軽を読んでいた時にはまだ存命だったとは。彼女のインタビューや(太宰を運動会に案内した)娘さんのインタビューもくまなく見て、気づくともう2時前。小泊に着いたのはお昼ごろだったのに、えらい長居をしてしまいました。

これが運動会の開かれた運動場。

あわてて昼食。記録的なまずさの親子丼(珍しいでしょ。親子丼がまずいなんて)をむりやりかっこんで、龍飛岬へ通じる龍泊ラインへ。

竜泊ライン

何年か前の冬、列車とバスを乗り継いで人っ子一人いない龍飛岬に立ったのを思い出します。融雪のため散水している道路をびちょびちょになりながら歩くと、ちょうどこの龍泊ラインの入り口に出くわしました。冬は閉鎖されていて、いやが応にもこの道を通って向こう側に行ってみたいという気持ちをかきたてられましたが、今回逆側からの走破となります。が、せっかく楽しみにしていた眺望がまったくきかない。峠に入るや否や霧が垂れ込め、あっというまに乳白色の世界へ。センターライン三つ以上先は見えないくらい。ときおり乳色にぼやっと光が見えると、あっという間に対向車がすぐそこまでやって来ていてぎょっとさせられます。こんな調子でかなりの山道、急カーブをそろそろ通り、霧がすうっと晴れてきたと気にはもう冬に見た龍飛側の入り口でした。

今回は生の感じられる龍飛周辺です。冬は本当にだれもいない。風もまだああの時に比べるとましです。まっすぐ歩けないくらいでしたから。駐車場でイカ焼きをほお張ります。250円でこの大きさ。もうおなか一杯。結局夕食が食べられませんでしたよ。

有名な階段国道を降りたいとだだをこねるcub君。あぶないって。

龍飛は龍泊ラインが開通するまでは、青森方面から蟹田を通ってそのどん詰まりでした。岩場が海岸に落ち込んでいて通れないので、岩に穴をうがって道を通したそうですが、古い洞門がまだ現役で使われているところもあります。昭和初期までは竜飛までの道はなかったと言うことですが、なるほどそうでしょう。

洞門です

ここは昔三厩村と言われていて、蟹田から延びてきた鉄道の線路はここで終点です。不思議な名前だと思っていたら、義経の伝説がこの村の由来なんですね。頼朝によって追い詰められた義経は、もしもの時は館に火を放ち、自刃したふりをして蝦夷へ逃げよとの藤原秀衡の遺書どおり、生き延びてこの地まで来たというのです。

ところが蝦夷は間近に見えるものの津軽海峡が行く手を阻んでいる。義経は日頃信仰していた身代わりの観音を岩に据え、三日三晩そこで一心に祈願すると、満願の日にこれに乗って渡るがよいと、3頭の龍馬がこの岩のところにつながれていたという話。(岩の前の解説文より)

それでこの岩が厩石。村の名前は三馬屋といわれるようになったというのです。ちょうどこの岩の上には義経寺があります。

不思議な形の岩です。高さの割に妙に幅が薄い。で、地面近くには大きな穴がいくつか開いていて、とても不安定に見えるんです。

厩石

さあ、ここから五所川原までひとっ走り。いよいよ立佞武多です。ここの特徴はとにかく大きいこと。ひところは電柱に電線が張り巡らされてそんなに大きなものは運行していなかったらしいんですが、あるところから、昔の写真が出てきて、隣村からでも見えたという大きな立佞武多を復活させたんです。同時に、町の中心部の電線を全部取っ払ってしまったという、祭りにかける意気込みがすごい。6時前に町に入った時はすでに主だった道の歩道にはぎっしり人が座っています。その中をcub君はすこし胸を張ってぐるぐる回る。最近登場していなかったですからね。河原に大駐車場ができているのでそこにcub君をおいて、前に来た時に見つけた西北温泉という温泉の銭湯で汗を流します。二枚羽根の大きな扇風機がまわっている、なつかしい銭湯そのままの作りです。ここの湯はものすごくあったまります。夏は大変。そとで扇風機の下に立っていても汗が吹き出してきます。みんなお祭りにくりだしているのか、空いていたので巨大扇風機を独り占め。汗を流したはずがなんだかあべこべになってしまいましたが、それでも体はつるつる。

ここが西北温泉。五所川原駅から歩くと15分くらいか。町のほぼ中心部にあります。

さて、すっきりしたところで、多分出発場所の辺りに陣取ります。

で、ちょうど7時。開始の合図と同時に、また大きな太鼓が先頭です。そして次々に出てくる出てくる。弘前のは扇型のが中心でしたがこちらは青森のみたいにみんな立体的です。お囃子といい掛け声と言い全然違いますね。こっちは「やってまれー」の連呼です。踊る人がいて、その後を佞武多が、その後ろから太鼓とお囃子が追いかける。ちょっと弘前と違うのは、踊りが派手な事でしょう。各グループで指揮車の笛に合わせていっせいに踊りが始まります。呼吸が合っています。盆踊り調のものもあればよさこいソーラン風のもの。いろいろあって、これだけでも楽しめます。何台かが通り過ぎます。やはり交差点では回ったり揺らしたりして、そのたびに観客から大きな拍手が沸き起こります。と、向こうからやってくるのは。あまりの大きさに首をねじらないと全貌が分からないでかさです。商店街のアーケードから随分上に飛び出している。帰りがけに取った写真です。なんでも大きいのになるとビルの7階分程もあるとか。これは隣村からでも十分見えたでしょう。

大きさが分かりますでしょうか。電線の高さと比べてもらえるといいです。下は、だいぶ離れたところから、商店街を突き抜けているねぷたです。

聞くところによると五所川原の立佞武多は戦いの最中という感じなのだとか。個人的には、ぐっと抑えた緊張感のある弘前のねぷたの方が好きですが、これは好みの問題でしょう。五所川原高校と、五所川原農林高校もこの巨大ねぷたを曳行していましたが、よくぞ作ったと感心することしきりでした。

長い一日が、終わりました。

番外編。今日見かけた看板。

かわいいお菓子屋さん。

泣いている顔が何とも言えない。一度見たら忘れられない。帽子もいかしてる。

五日目。いよいよ行程的には今日で最終。弘前から鰺ヶ沢を経て、日本海沿いを秋田まで下ります。明日は朝からフェリーに乗ります。

今日の楽しみはなんと言っても日本海を間近に見ながら走ること。この区間は、2回ほど鉄道、有名なローカル線五能線に乗って逆のルートをたどったことがあります。国道101号線はまさにこの五能線に沿うように海岸づたいをなめるように走ります。

千畳敷。江戸時代の地震で海岸が隆起して、見渡す限り海中からせりあがってきた岩場です。

でもなんかいやあな空でしょ。

しかーし。ここでも伏兵が。青森の南の端、深浦にはいることにはまた空が暗くなってきて・・・。今回は本当にたたられているように毎日カッパを着て走っています。

深浦で博物館を見学。そういえば、最近ここに北朝鮮から脱北の人たちが漂着して話題になったところですね。

深浦港

ここで北前船の展示をやっていて、それを見ようと思っていたんです。江戸時代には日本全国から積み荷を満載した船がここ、深浦港に立ちよっていたことが分かります。それが、明治になると急速に遠くない国の船が多数を占めるようになっていくのがわかります。京・大坂から日用品や反物、古着を運んで北国の漁師たちに貸し付け、そのぶんをニシンや昆布で返してもらって今度は京・大阪で売りさばく。なかなかよくできた仕組みだったんですね。現在の青森県は津軽藩と、東の八戸のほうは南部藩だった訳ですが、津軽藩は上方との結び付きが強く、風土の違いもあいまって祭りや風習にかなりの差があるようです。

深浦の風景。太宰治も停まった旅館が、文学館として保存されています。

文学館の前にあったふるいおうち。

と言っているうちにやっぱり来ました。もう慣れたもんですけどね。でも悔しいことに、一番景色のきれいなところがずっと雨。能代に入るとかんかんと太陽が照りつけ暑い暑い。

能代駅。風格があっていいですねえ。

能代から秋田まで約50キロ強。つまらない7号線を避けて、途中から八郎潟を埋め立てた大潟村を経由することにします。大潟村で温泉に入ろうという魂胆も。

ここは昨年の先代cubとの旅で真っ先に走ったところですが、やはり日本離れしている。何十分もの間ずうっと真っすぐな道。右も左も広大なたんぼ。ときどき交差する舗装されていない、たんぼの中にずうっと入って行く道。これまた見えなくなるまで真っすぐ。

こんな感じです。

新鮮ですねえ。この感じ。北海道と違うのは、原野ではなく全部たんぼだというところ。ここで、ポルダー潟の湯という温泉に入って汗を流します。入るまで知らなかったんですが、紅茶のような色の塩味のきついお湯。色は北海道帯広近辺のモール温泉に似ています。パンフレットによると、500万年前の地層に閉じ込められた当時の海水だということ。匂いが普通の温泉と違いかすかに鉱物臭がします。ものすごくあったまるお湯。これが300円で入れるなんて。おまけに広くてきれい。いうことないです。来てよかった。

すばらしいお湯でした

さあ、もう秋田は目と鼻の先、夕方のラッシュが始まった渋滞の町へのろのろ進んでいくcub君と私でした。

最終日。ええっ!?また。朝起きると、またもや雨。天気予報では曇りの予報だったのに。

まあフェリー乗り場までなんですけどね。朝9時に出航だから、泊まった駅前のホテルから、またもや通勤ラッシュの秋田中心部をのろのろフェリー乗り場まで。結構な雨です。もう!

フェリーが出港して、南に下り始めると雨はやみ、佐渡のあたりできれいな夕日。見えるのは佐渡島です。

あっというまに終わってしまった、cubの旅。

また仕事に戻ります。

前編へ戻る カブの旅に戻る HOME